1. 引言

根据国家统计局发布的数据显示,2023年第一季度全国城镇失业率均值为5.5%。其中高学历(大专及以上)青年比重升高。迫于就业的压力,考公、考研、考编和考教师等各种就业途径已然成为了待就业人群短暂的“避风港”,扩招带来的高等教育溢价的下降导致毕业生就业预期和实际有落差,毕业生就业满意度因此下降 [1] 。“孔乙己文学”等热点问题代表的是新时期就业面临困境的青年。这些现象反映了两个方面的事实:一是现在的毕业生“文凭”与“身份”不协调不匹配;二是毕业生不安于现状,但又没有能力改变现状 [2] 。硕士研究生就业问题纵然受到社会因素、高等教育因素以及个人因素等综合因素的影响,但高校的培养环节才是解决问题的关键点。

笔者以武汉工程大学硕士研究生就业情况为基础,通过对2015届到2022届硕士研究生毕业生规模及构成、毕业去向落实率、就业地域分布等数据进行统计分析,探讨地方高校硕士研究生就业中的问题,探究高校如何培育出更高质量、高竞争力的硕士研究生,改革教育培育模式,让硕士研究生更好地适应社会环境,满足就业单位所需的人才条件,为地方高校的硕士培育工作提供对策和建议。

2. 文献综述

关于硕士研究生毕业生就业现状的分析,已有多位学者从不同角度进行了分析和探讨。许益、凌建(2019) [3] 就硕士研究生的就业率、就业去向、就业地域以及行业情况做数据分析,旨在发现硕士毕业生在就业过程中存在的问题。刘译泽(2021) [4] 指出后疫情时代就业人数增加,硕士研究生的就业范围变窄,许多学生面临“毕业即失业”的风险。李红霞(2022) [5] 分析了一线城市硕士毕业生的就业质量与人力–社会资本之间具有相关性,人力资本是影响一线城市硕士生就业质量的核心因素。雒佳铭(2023) [6] 指出研究生人才培养质量并没有伴随研究生扩招而进一步提高、缺乏持续、系统的就业指导与帮扶以及缺少科学合理的职业规划等方面分析了研究生就业存在问题的原因。

因此,笔者将在前人研究的基础上,结合国家政策以及高校毕业和就业政策进行就业质量报告分析,进一步说明硕士毕业生的就业现状以及存在的问题和原因分析,并提出相应的对策。

3. 武汉工程大学2015届至2022届硕士研究生毕业生就业状况

3.1. 硕士研究生毕业生规模及构成

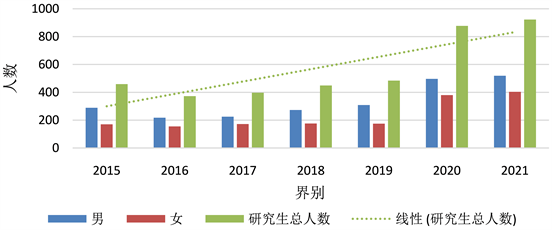

2015届至2021届硕士研究生毕业生规模整体呈上升趋势,见图1。受到硕士研究生扩招的影响,毕业生总人数从373人增加到923人,为五年前总人数的1.47倍。从性别结构上看,每届男毕业生人数大于女毕业生人数。2015届男女比例为1:0.58,而2021届男女比例为1:0.78,由此可以发现男女比例趋于接近。2020届女毕业生人数较2019届翻了一番,且2021届人数还在持续上涨,创历史新高。

数据来源:根据武汉工程大学硕士研究生就业数据整理。

数据来源:根据武汉工程大学硕士研究生就业数据整理。

Figure 1. Scale of master graduates from 2015 to 2021

图1. 2015至2021届硕士研究生毕业生规模图

3.2. 硕士研究生毕业去向落实率情况

武汉工程大学硕士研究生毕业生去向落实率总体从2015年的96.51%增长至97.82%,其中理工科毕业生去向落实率从97.6%增长至98.86%;文科毕业生毕业去向落实率从98.85%减少至95.72%。2020年理文科硕士毕业去向落实率为近8年最低值。2019年理科硕士毕业去向落实率为最低值,此后理工科硕士毕业去向落实率有回升的趋势,而文科硕士毕业去向落实率大致呈逐年下跌趋势。从总体上看,每年仍有4.5%以上的硕士研究生无法及时的就业或者灵活就业。见表1。

Table 1. Completion rate of master graduates from 2015 to 2022 in Wuhan Institute of Technology

表1. 武汉工程大学2015届到2022届硕士研究生毕业去向落实率

数据来源:根据武汉工程大学硕士研究生就业数据整理。

3.3. 硕士研究生毕业生就业单位性质分布情况

2015至2022届硕士毕业生将私营企业作为主要就业单位,如表2所示。其中,2015届占比最高为60.78%。其次毕业生会倾向于选择国营企业单位作为就业方向,其中2019届所占比例最高为29.13%。从升学的选择上看,8年间硕士升学至博士比例均不低于3.25%,其中2019届生升学人数比例最高。2017届选择创业的人数最多达到3.02%,但2022年自主创业的毕业生为近几年最少。

Table 2. Nature distribution ratio of employment units for master graduates of Wuhan Institute of Technology from 2015 to 2022

表2. 武汉工程大学2015届至2022届硕士毕业生就业单位性质分布比例

数据来源:根据武汉工程大学硕士研究生就业数据整理。

3.4. 硕士研究生就业地域分布情况

从表3数据可以看出,2015至2021届武汉工程大学硕士研究生升学出国人数有所下降,特别是2016年至2017年选择毕业出国的人数骤减3.49%,2017年出国人数仅有4人。大多数毕业生选择就业地为湖北省内,其次较多的毕业生人群流入经济较为发达的城市例如北京,东南沿海地区的省市:江苏、浙江、上海等地。

Table 3. The proportion of graduates from 2015 to 2021 with master’s degree in employment region in Wuhan Institute of Technology

表3. 武汉工程大学2015至2021届硕士研究生毕业生就业地域分布人数占比情况

注:数据来源根据武汉工程大学硕士研究生就业数据整理,以当年研究生毕业生人数为总体进行计算。

4. 硕士研究生就业面临的问题及原因

4.1. 就业去向落实率下滑明显,硕士培养体系结构不合理

数据显示武汉工程大学2018年文科硕士毕业生就业去向落实率为81.25%,为近年来最低。毕业生的就业率与高校教育质量评价硬性挂钩 [7] ,对于高校来说,就业去向落实率与高校的管理、专业设置、招生数量、高校教学质量评估等工作具有紧密联系。硕士培养体系结构的不合理是导致就业去向落实率的下滑的主要原因,具体来看有以下四个方面,第一,师生数量比例失调,有些专业二级交叉学科师资少但招生较多,培养质量下降;第二,专业的划分较为混杂,某些专业就业面较窄,招生过多会导致就业不足;第三,课程设置重理论轻实践,选修课程普遍实操内容较多,而大部分专业只重视公开课和专业必修课的学习,但无法有效提高学生实践应用能力;第四,学制较短,短时间内无法培养学生的学术思维,学生缺乏学术创新能力以及应用的能力。

4.2. 就业单位性质呈现单一化,硕士毕业生缺乏创新创业能力

从硕士毕业生的工作单位结构上看,往届选择协议合同就业形式的毕业生最多,工作单位多为私企和国企和其他企业,选择教育单位的毕业生人数增多,并且创业和出国的毕业生近年来有所减少,这说明,毕业生择业倾向稳定性的职位,毕业生缺乏自主创业的意识。硕士毕业生创新创业意识的匮乏原因在于以下两方面,其一,高校对就业工作的优化措施滞后,无法适应就业市场的需求。虽然高校对毕业生经济上给予了补贴及支持,但是对其专业能力的提升缺乏重视,导致个人能力提升不足。其二,校企合作的力度有待提高,企业与高校合作的规模较小,无法形成完整的就业市场,实习的效益和水平较低 [8] 。

4.3. 就业地区集中于中东部发达地区,硕士毕业生择业观、就业观发生偏离

硕士研究生就业观是影响研究生就业选择的关键因素。长三角、珠三角、中心城市等经济发达的区域对硕士生有较强的吸引力,许多毕业生盲目的将经济发达城市作为首要选择,经济相对落后的地区无人问津,这实际上是毕业生的择业观和就业观产生了偏离。造成这一现象的原因主要在于高校对学生的就业意识培养欠缺,传统的就业观念无法适应新时代的要求,并且高校缺乏有针对性的就业指导,导致学生无法明晰的规划职业目标。

4.4. 研究生就业服务系统,毕业生就业难度增加

研究生在信息获取上过分的依赖导师,对就业的形势重视程度不足,就业培训学到的干货较少,就业压力过大且存在相关的心理障碍问题。这些问题的主要原因是由于硕士研究生信息服务体系不够完善。具体来看,首先高校毕业生就业指导中心主要由学生和其他业余人员构成,无法给毕业生提供正确的、全面的就业信息,无法满足毕业生对于就业信息的要求;其次,就业服务系统仅局限于毕业生,对于研一至研三的学生并未开放,这样很大程度地弱化了就业信息服务系统的作用。

5. 对高校教育和管理层面优化的建议

为了更好的解决毕业生就业难的问题,地方高校应该发挥其职能和作用,从专业设置、学科设置、创新创业教育、就业信息服务方面进行一系列的优化,为此笔者提出以下建议和措施以供参考。

5.1. 优化硕士培养体系和结构,完善专业建设与发展

首先,要加强导师队伍的建设,切实完善“双导师”制度落实保障制度,提升导师队伍水平。其次,高校在学科专业的设置和人才培养结构的选择上,对于近几年就业质量低的学科专业,需减少甚至停止招生,调整招生计划将目标转向国家重点扶持、社会需求大量的强势学科 [9] ,高校的扩招不能只热衷于投入少易开办的专业。第三,人才培养模式要顺应就业市场要求,对于学术学位和专业学位硕士,要施与不同的教学内容,学术学位研究生未来的就业目标为学校以及科研单位,研究生需掌握学术前言知识,课程内容应该教授最新的学术动态和相关知识。而专业学位硕士的职业目标导向为企事业单位,应当增强硕士生知识运用能力,课程的学习内容应当与职业发展需要相结合 [10] 。

5.2. 建立协同创新的教育培养模式,完善创新创业教育体系

首先要丰富研究生的教育培养体系,和各院校之间交叉或者联合培养人才,让优秀的教师团队相互交流提升教育水平,跨学科跨地域的研究生相互交流融合,提升个人综合素质。其次,与社会各企事业单位联合培养人才,弥补高校各种资源的不足,通过理论和实践相结合的方式,拓宽研究生视野,增强实操的能力 [11] 。最后,武汉工程大学还需要借鉴其他学校的创新创业教育体系,和当地政府企业相互合作,大力发展“双创”教育和实践基地,为师生创造优质的就业环境。

5.3. 明确硕士培养目标,引导正确的择业观、就业观

研究生就业观对研究生就业产生了重要影响。首先,要明确硕士培养目标,硕士招生时要严格把控标准,筛选出真正能够愿意从事相关行业的学生,并且要具备良好学术水平;其次,高校应培养毕业生的社会责任心,鼓励毕业生下沉到乡镇县市就业,重视培养研究生的科研兴趣和探索的精神,兴趣才是科研的内驱动力 [12] 。研究生应当树立正确的择业观、就业观,高校可通过思想政治教育、就业指导课程以及日常教育指导三个方面强化硕士生的就业观教育 [13] 。

5.4. 加快建设更加完善的研究生就业信息服务体系

首先研究生就业信息服务体系亟需优化,可建立就业数据云平台,并且依据毕业生的求职偏好进行设计 [14] 。其次,就业指导部门、职业发展中心等平台共同建设,通过完善就业信息共享平台,帮助硕士毕业生了解不同的职业岗位。就业信息服务体系应当根据毕业生个人的就业偏好、优势点,有针对性地推荐实习或工作。就业部门需定期开展就业辅导,模拟面试等活动,来增加就业的竞争力。最后,要继续保持企业单位到校招聘和宣讲等传统线下就业活动,以增加硕士毕业生的就业机会。

6. 小结

武汉工程大学作为工科类的地方省属高校,其理工科专业比文科的专业设置更加符合市场的需求,更具有鲜明的办学特色,目前化学工程与技术这一学科,被评为湖北省省属高校理工类唯一的一个B+档学科,这类专业受到了学校的重点扶持,从而取得了不错的教育成果,该专业毕业生会优先收到优质企业抛出的橄榄枝。其他专业或学科同样需要被投入更多的经费和支持让学生参与更广泛的社会实践活动,拓宽学生视野,为他们提供更多的就业灵感,提升毕业生在就业中的就业竞争力和就业信心。硕士毕业生就业质量的提升从来不是一蹴而就的,而是需要高校不断地改革完善自身的教育培养体系和结构,将高质量人才的培养作为首要职能,并创造更多的优势学科,突破传统,完善就业创业信息服务体系,为毕业生提供更多的就业机会或上升渠道。

基金项目

NO:CX2022371,武汉工程大学研究生教育创新基金项目。