1. 引言

利用先进的数字化手段促进非物质文化遗产的保护和传承,已成为我国非遗发展所面临的一项迫切任务,学习和借鉴国外的先进经验势在必行。随着互联网信息时代的飞速发展,传统苗绣文化发展受到了极大冲击,苗绣文化原有的产业发展模式与传承方式已不能满足人们的生活需要。现有的苗绣文化仍存在资源散乱及传播方式落后等问题,尤其是目前苗绣设计类平台和文化虚拟社区的研究成果相对较少,使得该研究领域暂时处于空白状态 [1] 。日本、法国、美国和加拿大等国总体走在了世界前列,四国的做法各具特色。日本的主要做法是针对非遗的立法、部署数据库建设以及促进特定数字技术的应用;法国采取了创新性的保护措施、明确非遗保护数字化主体和促进数据资源的开发,同时充分发挥国家图书馆的作用;美国以StoryCorps项目为代表,通过广泛采集非遗传承人的音视频促进非遗的传承和保护并在数字技术创新应用方面成效明显;加拿大通过编制非遗数字化操作指南和加强非遗数字博物馆建设的方法,取得了理想的效果 [2] 。针对我国非遗数字化实践的困境提出如下突破困境的建议:整合非遗数据资源,融入文化大数据体系;注重用户需求,推进用户导向的多元化开发;促进非遗体验场景化,助力“非遗+”新业态;善用新兴技术 实现非遗的活化、教育与传承 [3] 。

苗族是一个历史悠久,文化独特的民族。服饰文化是苗族文化的重要组成部分之一,而刺绣和蜡染则是服饰文化的精髓。苗族刺绣纹样无论是实用的还是装饰性的,都植根于苗族人民对自己的生活环境和生活的理解 [4] 。不论是植物纹样、动物纹样还是几何纹样,都蕴含着苗族的历史,代表着苗族人民的信仰,阐述着苗族人民的生活,表达着苗族人民的世界观和方法论,都是苗族独有的历史累积和沉淀 [5] 。苗族人通过对生活与自然现象融入情感并抽象化成为特定的符号,并将这些符号作为自己民族的精神载体装饰于服装。苗族服饰图案包含日月星河,鸟兽鱼虫等。苗族刺绣纹样带给人们的感受是对于生活的追求和文化认同的归属感 [6] 。本文从“人”在非遗传承中的主体身份出发,寻找苗族纹样蕴含的与人类相通的情感联系。将苗族刺绣纹样转化为叙事性符号,通过利用数字化技术构建以“苗族纹样”为中心的叙事化交互体验设计,从而引起人们精神上的共鸣。

2. 非物质文化遗产的人本属性——以苗绣为例

2003年10月17日被联合国教科文组织第32届大会顺利通过《保护非物质文化遗产公约》,表明人类在非物质文化遗产保护事业上向前迈进一大步。其对非物质文化遗产的定义为:指被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所,非物质文化遗产的范围包括:(1) 口头传统:包括作为文化载体的语言;(2) 传统表演艺术和民间美术;(3) 传统礼仪、节庆、庆典以及竞技、游戏等民俗活动;(4) 传统手工艺技能等 [7] 。非物质文化遗产的本质特征是它的非物质性,非物质文化遗产是经过长时间形成并传承下来的具有作为遗产的历史性特点;另一方面非物质文化遗产必须能在现实生活中被继承,仍具有生命力是一种“活”文化。它们需要人类的积极行为以不断地传承和弘扬发展。如果没有人类行为来传承与弘扬发展一些非物质文化遗产就会消失 [8] 它们的文化内涵是通过人的活动表现的,通过人的活动传达给受众(或物体)。人作为非物质文化遗产在内的物质世界和精神世界根本前提和基本条件而存在;非物质文化遗产的生存发展离不开人,人的需要是非物质文化遗产创造、传承、发展、利用的本质原因和根本动力 [9] 。

2006年,苗绣被列入我国首批国家级非物质文化遗产名录。苗族人民通过绣在服装上的纹样记录着祖先迁徙过程中的所见所闻,所以苗绣又被誉为“无字史诗”。苗绣起源可以追溯到苗族首领蚩尤在逐鹿之战失败后南迁,苗族女首领兰娟带领苗族同胞,采用彩线记事的方法在衣服上刺绣符号,以纪念南迁历程。这位苗族女首领用各色彩线刺绣出各种美丽的图案,记载着她们迁徙过程中的日月星河。苗族没有自己的文字,一幅绣片代表了一个记忆片断,每个片断相互交织连接便形成了苗族历史。对万物起源的理解抽象,羽化成一件件绣衣,被苗族人穿在身上,属于这个民族的历史记忆,就这样世代流传下来。由此可见,人在非物质文化遗产活动中具有主导地位,没有人作为非物质文化遗产的实践创造主体,非物质文化遗产就如同无根之木、无水之鱼。苗绣是直接依靠人、作用于人的活态传承,苗绣文化的创造性转化、创新性发展,也必须依靠人。

3. 苗绣非遗文化“脱境”与文化“自觉”

不同历史背景下的生产技术的变化映射出政治的、文化的、市场的、审美的、艺术界的社会机制的延续与重构,这些社会机制的改变,也可被看成是一种文化“脱境” [9] 。“脱境”一词出现在人类学家克里斯托弗·斯坦纳的著作《流通中的非洲艺术》中。新形式物品间隙性地流入市场的过程中这些“物品”被提升为“艺术品”(artwork)的过程即物的“脱境”过程。“脱境”是物脱离本有的语境而进入另一个语境的过程 [10] 。非物质文化遗产独有的特性之一就是地域性。不同地域人们的人文环境,价值观决定了不同地域苗绣的内容和所追求的精神满足感的不同。苗族多居山区,且居住地域分布广泛而散乱,地域的阻隔也导致了交流的不便,形成了多而繁的风俗和生活习性,这一习性也融入到了苗族刺绣中。所以贵州流传一句俗语:“一里不同俗,十里不同服”。非遗民间技艺的变迁,是基于社会生产力,社会生产方式,社会组织以及传播方式改变之上的物质文化再生产。非遗文化的“脱境”,从功能性来说,是生产者面对改变了的原生消费者的文化适应性需求做出的回应 [11] 。5G时代的到来,基于微信、抖音等媒体的传播方式也将产生颠覆性变化。但受到现代新技术、新模式的冲击,苗绣非遗文化在创新发展中存在问题和不足。

现代快时尚文化的快速发展加快了苗绣的传统技艺的流失。现代化的流水线工厂冲击到这一民族文化的传承。但相反的是这一现象也引起了人们的“文化自觉”意识。一些打着非遗旗号的产品缺乏真正的文化内涵,往往陷入劣质的复制、流水线化的生产。一部分人对于传统文化和技艺的流失感到痛心,同时觉得应该对传统技艺的传承怀有一颗敬畏之心。或许生产者们考虑的是成本和销售利润,但消费者可能注重的是其中蕴含的精神诉求和文化归属。

4. 基于符号学以苗绣纹样作为叙事符号的研究

在原始社会时期,绘画、雕塑等是原始人记录生产生活中的各项活动的手段。苗族刺绣则是苗族少数民族记录其日常生活的独特方式,秉承其本土的文化、宗教、伦理和习俗。苗族刺绣纹样无论是实用的还是装饰性的,都植根于苗族人民对自己的生活环境和生活的理解,苗族刺绣图纹具有了承载文化记忆的功能。他们的图腾经常出现在他们的服饰、头饰和配件,以及生活用具中。苗绣从始至终是一个民族的纽带以及族群识别的符号。符号学者们认为沟通的基础是在传播者间对于这记号符码系统背后的规则与结构有共同的理解。符号学对应了一种具体的请求,当人们达到某种共同意识逐渐认识到这种规律和形式时,对应的客体成为替代某个具体事物的符号。符号成为一种人为携带意义的感知。一个符号所表达的不仅仅是符号本身,它可以用来表达多重意义 [6] 。苗绣纹样中的符号,表达了本民族对大自然的崇敬、对民族精神的传承弘扬。著名学者阿城就从西南苗族图形和夏商周青铜器的纹饰研究中发现,苗族文化中传统图案连接到了上古文明。

出土于距今4500年的安徽含山县凌家遗址旁一处墓地的一块史前时期的玉板上面刻有神秘的八角星纹,有人说它和星象学有关,也有人说它和历法相关。贵州的苗族绣品上,也出现很多八角星符形,听闻苗族鬼师在祭祀时用八角星符招呼四方神明,鬼师在进行祭祀仪式时附身以背朝天,于是符就绣在衣服的背面。这个符号是苗族纹样造型里的一个主题性符号。苗族刺绣中还有大量星象图案,有我们熟知的东方苍龙,南方朱雀等。苗族刺绣中的龙纹盘旋,龙头的正中部是图案的构图中心,有一个米字形,象征八个方向。而商代的青铜盘中也有和苗族刺绣纹样一样的图案,如图1所示。符号学向我们阐明了,在我们所处的社会生活中,我们内心深处的情感和观念与特定的历史背景、政治经济条件、信仰等各类因素,或远或近、方方面面地联系在了一起。

凌家遗址出土玉板 苗族背儿带(局部) 蟠龙纹盘苗衣背部苍龙纹

凌家遗址出土玉板 苗族背儿带(局部) 蟠龙纹盘苗衣背部苍龙纹

Figure 1. Hmong patterns and Ancient Civilization

图1. 苗族纹样与上古文明①

5. 构建以“苗绣纹样”为中心的叙事性数字化交互场景

信息时代互联网以及数字媒体技术的高速发展,信息可视化设计已经逐渐渗透到日常生活的各个领域,成为当前设计领域研究与实践的潮流。信息可视化设计能将繁冗的数据、文字信息进行系统的分析与设计,将提炼后的信息内容以图表的形式简洁高效地传递给受众,帮助观者进行认识和理解 [12] 。在以苗绣纹样为设计元素的数字化交互场景的搭建中对于设计师来说,如何能在得到最佳视觉效果呈现的同时又有利于受众接受和理解信息是一个非常重大的问题。可视化和叙事性相结合则具有巨大的潜力。《纽约时报》在此方面已经进行了初步实践已经初露苗头,传统的新闻报道只是简单文字和数据的堆砌,单薄而显得枯燥乏味。视觉叙事被设计师引入传统新闻,利用数字技术发展出动态影像、交互设计等丰富的可视化设计形式呈现新闻话题。引起了大家的广泛关注,并获得一致好评 [12] 。叙事性设计:是一种运用叙事学理论和方法去呈现设计活动的内涵的设计方式。通过对一系列事件的组织、编排和表达来满足受众对物质层面和精神层面的双重需求,建立并引导一种沟通和交流,唤起受众内心的感受、记忆和联想,进而形成对历史文脉、人文精神、自我体验的感知和理解 [13] 。即我们需要在可视化设计中融入故事感。

苗族纹样与我们的自然息息相关,这些与自然相关的图案元素多为《苗族古歌》中讴歌的自然生物,苗绣体现着人与自然和谐的思想。绣娘们通过悉心观察,把生活中的点滴、自然中的日月山水、鱼虫走兽等融入自己的感情以抽象化手法绘在绣布上。源于自然,融入情感,再现了大自然丰厚浓郁、清新亮丽的底蕴和千姿百态。以丰富多样的苗绣纹样作为叙事元素,构建叙事性的数字化交互场景,能够帮助观众更好的理解苗绣作品的深层次人文寓意和背后的故事。结合互动性,参与性叙事,能很大程度上提升叙事中空间重现的效果,使得公众置身于所故事时空情境,有效传达理念 [14] 。

苗绣纹样大多取材于自然万物,数字化场景的搭建当然离不开自然,苗族信奉“万物有灵”,人和大自然是不可分割的,认为人的发展离不开大自然的恩赐、拥有自然才会拥有一切外在力量,这是人类最原始的自然意识。苗族把对天地以及组成天地的山川河流、日月星辰的自然崇拜体现在纹样中。山川河流、日月星辰,鸟兽鱼虫也是我们日常生活中司空见惯的自然事物。将其作为叙事性符号可以连接人类的相关思想和经验以实现传达信息和交流。在数字交互场景中自然而然的让接受者做出设计者期待的一些行为。

6. 基于数字化苗绣纹样的嵌入式叙事交互体验

从交互叙事的分类上来看,主要由嵌入式叙事和涌现叙事两者共同组成:嵌入叙事可以理解为由设计师预先编好的故事,且读者没有办法改变剧情转向的权利;与之相反的则是一种涌现叙事,即读者可以改变剧情的转向 [15] 。采取嵌入式叙事手法可以将苗绣纹样作为推进叙事的触发点,围绕每一次交互的反馈以获得之前预设好的故事线发展。用苗绣纹样构建的一幅幅场景,让人们跟着故事的情节和氛围,一步一步深入了解事情的真相和全貌。

叙事是一种在体验基础上所完成的叙事化过程。叙事体验有利于解释主体与故事文本所存在的互动性 [16] 。每一个苗族纹样的成形即是一种参与式叙事过程,其叙事是对自然的记录以及融入情感的抽象性表达。苗族祖先居住环太湖地区的鱼米之乡,鱼即是他们所钟爱的动物,苗族人民将所见到的鱼通过自身理解抽象化,转化为一种具有原始意义的符号并通过刺绣,银饰,蜡染等手段将其呈现,如图2所示。

刺绣 蜡染 银饰

刺绣 蜡染 银饰

Figure 2. Hmong double fish pattern

图2. 苗族双鱼纹②

从前,苗族绣娘将所见到的自然景象与自己即时的感情在绣片上融为一体。一位苗族母亲坐在小河边为自己待嫁的女儿缝制着嫁衣,河中的鱼群在忙碌着繁殖下一代,母亲殷切的希望女儿能够像这水中的鱼儿一般多子多福,于是便将这鱼群繁殖的场面与自己对女儿美好未来的祝愿,绣成带有美好寓意的符号,伴随女儿的一生。但时过境迁,苗绣纹样的叙事性处于严重“脱境”状态。拿在手上一个个固化的纹样并不能让我们感受到绣娘刺绣时对自然万物的崇尚以及对女儿的不舍和爱意。没有时光穿梭机的我们并不能让这一场景复现。但人类对于情感的理解却是相通的。通过设计的叙事可以对平面苗绣作品中缺失的情感进行重建。

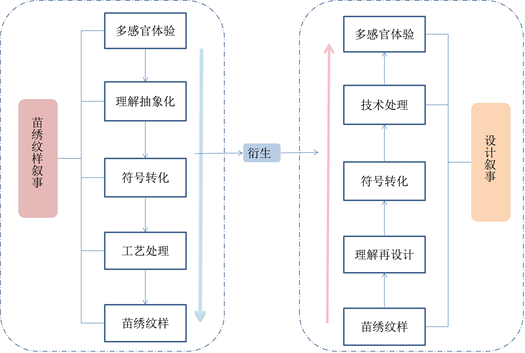

苗族纹样的数字化体验设计叙事是在苗族纹样本身叙事的基础之上衍生出的独特的设计叙事,如图3所示其采用与苗绣纹样叙事相逆的叙事手法。苗绣纹样是从身体的多重感官感受到内心的理解抽象,再到符号化的转化。绣娘将对世界万物的理解抽象化为个人感悟,之后再采用不同绣法将其表达出来,最终成为了苗绣纹样。而设计叙事中是从苗绣纹样出发到内心的理解再设计,再到符号转化。将苗族刺绣纹样经过现代数字手段处理,最终达到多感官的交互体验设计。

Figure 3. Design narratives derived from Hmong pattern narratives

图3. 基于苗族纹样叙事衍生的设计叙事③

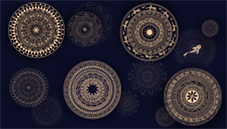

设计为苗族原生态的鱼纹铜鼓纹注入新鲜的血液,改变手里拿着绣品,嘴上娓娓道来的传统苗族文化精神的传播方式。利用新的技术,理解苗族人民内心的情感和精神,构建出一种多通道,多感官体验的苗绣文化传播方式。在新的舞台上演古老的传说,让受众近切身感受源远流长的精神文脉。

苗族纹样繁多,其中的双鱼纹图案不仅是苗族刺绣技艺的表达,更重要的是技艺背后的精神和信仰。苗族人民在艰难地迁徙途中,死伤无数,使他们尤其注重民族的繁衍。苗族人民大多依水而居,他们发现鱼的繁殖能力很强,就将鱼作为了生殖崇拜的载体。通过刺绣将原始鱼形态夸张美化后绣染在服饰中。苗族经历了无数的战争,起初生产力低下,他们只能依靠大自然的恩赐,因此苗族将雷纹,云纹以及各类纹样雕刻于铜鼓之上通过祭祀活动,以祈求上天赋予自己丰收和富足的生活。鱼纹以及铜鼓纹作为苗族刺绣的主要图腾符号其透析出的生命的意义是我们内心深处共同存在的情感共鸣。即在苗绣纹样数字化交互体验设计中围绕鱼纹和铜鼓纹,使用数字技术让纹样“活”起来,让苗族故事不再停留在口语间的只言片语,如图4所示。在交互设计场景中分为三个场景共同构建出苗族人们击鼓祭祀,鼓声喧天,美好的祝愿被寄予在阵阵的鼓声中,河中游动的鱼儿被捉来作为祈福的贡品,愿来年子孙后代丰裕富足,繁衍生息的生动场景。

Figure 4. Miao embroidery pattern interactive design mood board

图4. 苗绣纹样交互设计情绪板③

以纹传声交互场景设计如图5所示:苗族铜鼓,花纹细致,敲起来,山谷震动。祭祀时,阵阵的鼓声将人们祈愿丰收和富足的愿望送到天上。此场景设计,采用苗族铜鼓纹样以通感的形式,以纹传声。通过将苗族铜鼓纹扩大渐隐,以营造声波向外传播渐渐消失的感觉,加上苗族特有的铜鼓声,鼓声传得浑厚而悠远。

Figure 5. Bronze drum pattern—transmitting sound by pattern

图5. 铜鼓纹——以纹传声③

河中游鱼交互场景设计如图6所示:此时鼓声消失,一只鱼儿探出头来,一个个圆状的铜鼓纹像一个个浮萍,漂浮在深蓝的水中,鱼儿游过,带动浮萍,你会下意识扒开浮萍,捉到那只调皮的鱼儿。

Figure 6. Fish pattern + Bronze drum pattern—swimming fish in the river

图6. 鱼纹 + 铜鼓纹——河中游鱼③

河中戏鱼交互场景设计如图7所示:躲在浮萍下的鱼儿被你发现了,水草在水中漂浮着三条鱼儿凑在一起窃窃私语,摇着尾巴,仿佛在等着你伸手抓它,当你准备伸手抓住其中一只,它们便慌乱着四散逃开了。

Figure 7. Fish pattern + Bronze drum pattern—playing fish in the river

图7. 鱼纹 + 铜鼓纹——河中戏鱼③

7. 结论

本文通过对非遗语境中人本属性的研究,意识到在非物质文化遗产视角,人在非物质文化的传承中扮演了创造者、承载者和传递者的角色,其作为文化传播的主体,不仅保持了非物质文化遗产的活态传承,还在非物质文化遗产的创新发展中不断提升自身文化自觉意识。面对苗绣文化在现代社会的“脱境”问题,本文通过将苗绣纹样中苗族人民对大自然的感悟转化为视觉设计符号,以此找到人类内心共同的精神追求和文化归属感。结合数字媒体技术实现视觉 + 交互的数字化非遗苗绣文化体验。通过对以纹传声,河中游鱼,河中戏鱼三个场景的嵌入式交互叙事,让人们基于直觉的反应和场景中的苗族纹样进行交互,一步步了解,接触并欣赏苗绣文化。

基金项目

课题来源:贵州省科技项目

课题名称:苗绣产业发展新模式平台与技术推广的研究与示范

课题编号:黔科合支撑[2021]一般396

注释

①图1来源:苗族传统图案与上古文明–光明日报–光明网 https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2014-08/25/nw.D110000gmrb_20140825_1-16.htm

②图2来源:网页引用, https://image.so.com/i?q=%E8%8B%97%E6%97%8F%E5%8F%8C%E9%B1%BC%E7%BA%B9%E6%A0%B7&src=tab_www

③图3~7来源:作者自绘