1. 平原湖区存在的问题及修复现状

1.1. 平原湖区存在的问题

平原湖区主要分布在经济发展快速的地区,区域内水系发达,湖泊密布,河流、湖泊、人工河渠相互连通,河道纵横交错,平原湖区水网为地区经济发展提供了源源不断的动力。随着经济社会的发展,因受过度开发、流域外来污染、历年兴修水利、保护管理不力等因素影响,使得河湖水资源、水环境与湿地生态环境保护的压力越来越大,虽然近年来针对平原湖区的生态环境保护工作持续开展,但仍然存在以下问题。

一是水系割裂,河湖水系连通不畅。由于平原湖区地势平坦,出入湖河道比降平缓,流速较小,加之河道周边多为农田、渔场,大面积高密度的围网养殖和不科学养殖手段等造成排入河道养殖尾水中的沉积物增多,河道淤积严重,造成河道泄水能力低、排水困难,河湖水系连通不畅。就湖泊而言,平原区湖泊与外江等水系的连通性较差,相对独立,水体流动大多主要依靠潮汐、风等动力,其本身的水动力条件相对较差,加之人为修堤建闸、围湖造田与城镇建设等活动进一步破坏了河湖连通通道,致使该区域水体循环不畅。

二是河湖水系污染源头较多,水环境水生态系统受损。随着区域城市化进程的加快,大量工业、生活污水不经处理直接排入平原水网区中的河流、湖泊等水系,导致入湖污染负荷日益增加,湖泊水质恶化,部分区域达到Ⅴ类水质。区域内湖泊水体污染物依次为总磷、总氮、高锰酸盐指数和BOD。总氮、总磷浓度居高不下,且有增加之势,表明湖泊富营养化程度还在加剧。湖泊水体富集的氮磷营养盐使部分区域水葫芦大量繁殖,加剧水体的富营养化,未经打捞腐烂的水葫芦重新污染水质,进一步破坏湖泊生态环境。

三是河湖萎缩,生物多样性降低。随着城镇化的快速推进,河填湖造地、围湖开发、河湖滨岸带硬质化

改造等都不同程度地侵占了平原河湖的水生态空间,造成滨水动植物急剧减少甚至灭绝。以洪湖为例,1950~1970年代的围湖造田和1980年代的围湖造池,湖面和湖容锐减,加之泥沙淤积、沼泽化,造成洪湖湖泊的萎缩严重,湖滨带植被面积从1950年的226 km2,减小到2017年的62 km2,滨岸带植被大面积退化不可避免地导致了洪湖生态系统功能退化与生物多样性降低。

1.2. 平原湖区生态修复现状

长期以来,生态环境保护领域存在各自为政、九龙治水、多头治理等问题,林归林、水归水、田归田,各管一摊,难免顾此失彼,导致水生态环境治理效果不突出。特别在水系发达,湖泊密布,水生态环境问题复杂的平原湖区,缺乏系统考虑和统一规划的生态修复收效甚微。以洪湖流域为例,洪湖承载着防洪抗旱、生物多样性保护、气候变化减缓与适应等多种功能,是江汉平原重要的调蓄湖泊和生态屏障,长江经济带上的重要生态节点。2016年来,流域坚持上下游联保共治,实现从与水博弈向与水和谐共生的根本性转变,长江大保护取得了阶段性成效,但长期以来生态环境保护与经济社会发展之间积累的矛盾仍未得到根本解决。流域内生态修复工作还存在部分区域重复修复,而水生态问题突出的沟渠及圩垸内部缺少生态修复;各部门修复工作只针对岸上或水下某些局部区域等问题,导致洪湖湖内水质恶化,生物多样性降低问题仍然严峻。

2. 洪湖山水项目修复思路

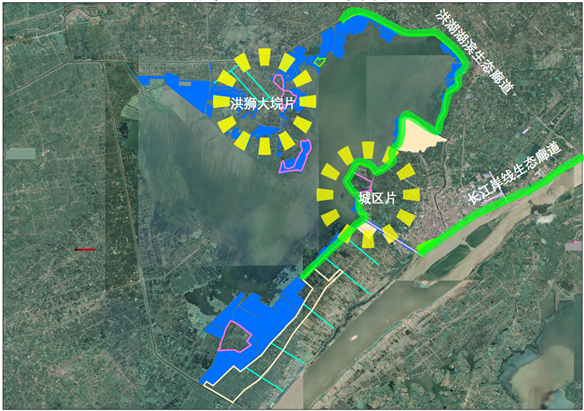

为改变以往洪湖流域生态保护修复活动大多针对单一目标或单一生态要素,缺乏整体性、系统性的局面,根据《山水林田湖草生态保护修复工程指南(试行)》,结合洪湖及周边区域存在的问题,坚持问题导向,以自然恢复为主、人工修复为辅的原则,提出洪湖山水项目“两廊两片”生态修复总布局(图1),两廊为洪湖湖滨生态廊道、长江岸线生态廊道;两片为以金湾为中心的城区片、以茶坛岛为中心的洪狮大垸片。构建洪湖岸上与洪湖湖内及长江之间的两条生态隔离带,以有突出环境问题的金湾及茶坛岛为重点,开展城区片及洪狮大垸片生态修复,对洪湖及周边区域进行整体保护、系统修复、综合治理。具体的,按照“岸上控污、岸边减污、湖内治污”的基本思路,削减入湖污染物,改善洪湖水生态环境质量,使洪湖生态系统实现良性循环。主要修复思路如下图2。

Figure 1. General layout of ecological restoration of Honghu Shanshui Project

图1. 洪湖山水项目生态修复总布局图

2.1. 岸上在“控”

对流域范围内问题突出区域的水产养殖面源污染、农业面源污染及生活垃圾点源污染进行控制。采用“四池三坝”工艺,即“生态沟渠→沉淀池→过滤坝→曝气池→过滤坝→生物净化池→过滤坝→洁水池”的处理思路,对三八渔场养殖尾水进行净化达标处理,减少水产养殖面源污染入湖;开展长江沿线48个村庄的公路、沟渠、街道两侧生态修复,全面提升沿江村庄人居环境、削减农业面源污染;对洪湖市生活垃圾填埋场进行垃圾清运、焚烧及封场生态修复,建设飞灰填埋场,减少垃圾填埋产生的次生污染,保障垃圾焚烧发电厂绿色安全运行。

2.2. 岸边在“滞”

对洪湖出入湖渠道进行生态修复,构建环湖缓冲带,滞留、削减入湖污染物。充分利用新堤排水河、石码头电排河及百里长渠等主要出入湖港渠河道周边地带,因地制宜建设亲水生态岸线,在保留大部分河道底质的基础上,适度开挖、疏通河道,从坡脚至坡顶依次适量种植沉水植物、浮叶植物、挺水植物、湿生植物(乔、灌、草),形成多层次生态防护,削减渠道周边区域入汇污染物;对洪狮大垸及新螺段淤积严重的小沟渠进行清淤及生态护坡建设,同时在沟渠两侧开展水生植被修复,可有效削减沟渠两侧鱼塘养殖尾水污染物入湖量。

结合湖泊底泥生态清淤,沿洪湖岸线构建约34 km长,80 m宽生态隔离带,并进行外滩全面生态修复,自高往低依次种植防浪林、湿生植物、水生植物,过滤和拦截颗粒态污染物,吸收吸附溶解态的污染物,恢复沿湖湖滨带生态系统。

2.3. 湖内在“净”

在湖内有条件的区域进行生态斑块构建及修复,清理湖内固体废弃物,并进行外侵物种防治,净化湖泊水质,改善湖泊生境条件。结合洪湖退垸还湖,对湖内5个圩垸进行生态修复,打断内部阻隔,增强圩垸内部水体的流动性,构建生态斑块,进行陆生及水生植被修复,净化湖泊水质,营造良好的生物栖息环境,促使生态系统良性循环,提高生物多样性。同时对湖内退垸前鱼类养殖产生的围网、水泥桩、网箱、竹篙、沉船等固体废弃物实施统一清理;对出入湖口附近的水葫芦、水花生、福寿螺等外侵物种进行统一治理,可进一步改善洪湖生境。

此外,长江岸线也是本次洪湖山水项目修复的重点区域,通过对26 km长江岸线内外平台防护林、防浪林及地被类植物进行修复,可提高长江干堤内外平台及岸滩生态绿化品质,控制岸上污染物排江量,改善长江荆江段水环境质量。

Figure 2. Restoration ideas for Honghu Shanshui Project

图2. 洪湖山水项目修复思路

3. 主要技术措施

3.1. 圩垸生态斑块构建与生态修复

(1) 圩垸生态斑块构建

洪湖现状水体风浪扰动较为明显,加之鱼类摄食等影响,对植物存活构成威胁,本次对洪湖湖内革马垸、振兴垸、茶坛岛,阳柴湖及金湾圩垸进行地形重塑,拆除圩垸内部原有鱼池塘埂,恢复圩垸内部水系沟通;利用拆除围埂土方,构建生态斑块(图3);同时加固圩垸原有外围垸埂,并保留部分垸埂破口,保证圩垸内外水系连通。通过一系列措施,可提升圩垸区域水体透明度,减少外部水体风浪影响,保证植物存活。

革马垸及振兴垸一侧紧邻洪湖堤防,考虑对原有堤防外围加宽,构建3处生态斑块,保护洪湖围堤;茶坛岛圩垸外围围埂已有部分拆除,在现状地形条件基础上,在圩垸中心构建3个相对集中的生态斑块;阳柴湖圩垸位于螺山西侧,根据现状调查,螺山是候鸟重要的栖息地,为保障洪湖保护区内有一个良好的候鸟栖息和觅食场所,在阳柴湖三个边角及圩垸中心位置共构建4处生态斑块。金湾圩垸西侧紧邻洪湖,东侧与陆地相连,设计加宽西侧临湖道路,利用拆除塘埂土方在东、北、中共堆筑3个生态斑块。

(2) 圩垸生态修复

植物在洪湖湿地生态系统中起着至关重要的作用,具有吸收氮磷营养盐等一系列生态环境功能,是动物多样性维持和存在的基础。

圩垸内生态斑块上的陆生植被修复采用乔、灌、草相结合的方式 [1] ,形成多层次和多样性的群落组成型式,在固土的同时发挥吸收、根滤、降解、稳定等作用,净化土壤中的污染物。植物优先选用本地优势品种,整体设计以耐湿乔木乌桕、水杉、木芙蓉为骨干树种,鸡爪槭、枫杨进行色叶补栽,以落叶灌木彩叶杞柳进行中层植被点缀,地被则选用金丝菊等季相植被复绿。

圩垸内的水下植物修复,近岸侧布置挺水植物,临水侧种植沉水植物,中间有选择性的搭配种植浮叶植物,构建挺水–浮叶–沉水植物群落,完善水生态系统结构。挺水植物以脱氮除磷效果好的芦苇 [2] ,分布范围广、适应性强的香蒲 [3] ,净化水体能力强的野生菰 [4] ,洪湖本土适应能力强的洪湖红莲和洪湖白莲为主;浮叶植物选择生态修复常用品种菱 [5] ;沉水植物选择有较好水质净化作用的矮型苦草、密刺苦草 [6] 和黄丝草(微齿眼子菜)等。

3.2. 环湖缓冲带构建与生态修复

(1) 缓冲带构建

湖泊湖滨带是陆地生态系统和水域生态系统之间的一个重要的生态交错带,在生物多样性保护、水质净化、护岸等方面起到重要作用。本次结合湖泊底泥生态清淤,对洪湖缓冲带岸线24 km及清水堡缓冲带岸线2.73 km进行治理。在洪湖湖岸及清水堡外围围埂处构建湖滨生态隔离带,进行陆生植被及水生植被修复,形成涵养林及自然水系地表径流、入湖水体过滤带。根据修复区域位置,采用不同的缓冲带构建型式(图4)及修复措施,主要分为以下几种类型:

一是回填仓段:已实施的退垸还湖工程在洪湖湖岸边形成的回填仓段,现状植被茂盛,生态修复状态良好,本项目坚持自然修复为主原则,对该部分区域不做处理,维持现状。二是洪湖圩堤堤防段:结合洪湖围堤防护要求,构建80 m宽缓冲带,包括常水位以上陆生植被修复50 m宽,常水位以下水下植被修复30 m宽。三是内垸垸堤段:为不影响洪湖防洪功能发挥,该段构建的80 m宽缓冲带高程均在汛限水位24.50 m以下,缓冲带植被修复以耐湿的植被修复为主;四是汉沙河河湖滩地段:结合汉沙河附近已有滩地,进行地形改造及生态修复,该段全部进行陆生植被修复。五是清水堡缓冲带段:结合现状地形,沿清水堡古遗址外侧塘埂向内吹填平均宽度为40 m,高25.0 m高的生态缓冲带,避免清水堡遗址进一步被湖水吞噬殆尽,植物种植以湿生乔木及湿生灌木植物为主,形成涵养林及入湖水体过滤带。

(2) 缓冲带植被配置

缓冲带的植物选择以本地优势物种为主,以40%乔木 + 30%地被 + 10%草籽 + 20%自然延伸的搭配方式来修复缓冲带陆域空间 [7] ,尽可能地减少对原有湿地生态系统的人为干扰,修复自然湿地植物群落。缓冲带植物配置在考虑湖岸线生态修复和保护需求的基础上,遵循美学原则,营造“春有百花,秋有色;夏有绿荫,冬有香”的湖岸生态隔离带,在恢复沿湖湖滨带生态系统同时,提供居民休憩、观赏的场所。

根据季相颜色,将整个缓冲带分为四个主题分区:一是红色(芦荻摇秋),在选用中山杉、水杉作为骨架树种的前提下,种植荻花、芦苇等下层植物丰富植物层次,营造“秋风忽起溪滩白,零落岸边芦荻花”的风貌意境。同时,荻花植物群落密度高,可适应水涨水落生境,具有水土保持、固堤防洪,净化水体、维护自然生态系统等作用;二是黄色(曲岸浮香),植物选择方面,以重阳木、红叶石楠等秋季叶色变化丰富的地带性树种为主,曲折的池岸泛着阵阵清香,整体营造“浮香绕曲岸,园影覆华池”的自然风貌;三是绿色(华池园影),该区域作为缓冲带水湾的凹形地带,湖岸前方视线一览无余,选择观叶植物乌桕及常绿植物大叶女贞作为骨架树种,同时点缀波斯菊、二月兰等地被植物,整片花海色彩斑斓,犹如万花筒,形成华池园影生态之美;四是蓝紫色(鹤汀凫渚),该区域为原有的湖心岛,缓冲带以秋季树种中颜色最缤纷的乌桕、紫叶李等色叶树种作为骨架树种,在亲水区域种植芦苇、紫叶狼尾草等略带颜色以及随风浮动的植物,营造“摇曳生姿金黄夺目,林水相依虚实有致”的柔美景象。

依据缓冲带构建后的地势,对“红色”及“黄色”分区进行水生植被种植,“绿色”及“蓝紫色”分区的水生植物以自然修复为主。整个缓冲带水下植被种植以恢复本土洪湖红莲和洪湖白莲物种,净化入湖水质为主要目标,呼应主题分区,在“红色”分区近岸侧主要种植南荻、芦苇,局部搭配香蒲,“黄色”分区近岸侧优先选用本土物种芦苇、芦竹,搭配野菰、水蕨等适应当地生境的观叶水生植物,水下配置微齿眼子菜、矮型苦草、密刺苦草等氮磷净化效果明显的沉水植物,构建水下森林,最终形成陆域到水域的植物演替系列。

Figure 4. Buffer zone partition and repair effect

图4. 缓冲带分区及修复效果图

3.3. 三八渔场尾水养殖治理

项目区内三八渔场现有鱼塘养殖方式大多仍停留在高密度、高投饵率、高换水率为主的传统方法,养殖尾水产生的污染造成区域内部分水体黑臭、沟渠淤积,严重影响养殖户的生产生活。本次在鱼塘标准化改造的基础上,采用省农业发展中心办公室2022年8月《省农业发展中心办公室关于印发水产养殖尾水治理推介模式和技术要点的通知》中推荐的“四池三坝”工艺 [8] [9] ,对养殖尾水进行处理后达标排放。

“四池三坝”工艺,即“生态沟渠→沉淀池→过滤坝→曝气池→过滤坝→生物净化池→过滤坝→洁水池”的处理思路。项目区内三八渔场、付湾渔场及洪湖渔场的养殖基地养殖尾水经排水渠(生态沟渠)预处理后,通过渠5、14、18进行收集,汇流至沉淀池沉淀,通过曝气池、生物净化池、洁水池净化后,循环使用,有行洪要求时通过与内荆河相连的闸泵排至内荆河。本次尾水净化区总面积为29.3公顷,占总治理面积的6.3%。

沉淀池有序地接纳区域内水产养殖尾水排水,通过自然沉降,减缓水速,增加尾水停留时间,去除大颗粒悬浮物,减轻后续处理单元污泥负荷,沉淀池面积占尾水治理设施总面积的45.1%。曝气池采用风机向水体曝气向处于缺氧状态的养殖尾水进行人工充氧,加快有机污染物氧化分解,可以增强水体的自净能力、改善水质,设计面积占尾水治理设施总面积5.3%。生物净化塘内布置生物浮床,下方悬挂人工水草,对养殖尾水进行进一步进化,生物净化池面积占尾水治理设施总面积13%。生物净化池出水进入洁水池,在洁水池边坡区域种植挺水植物,水面区域种植沉水植物,构建稳定的水生态系统,净化水质。三八渔场尾水处理平面布置图如下图5。

Figure 5. Plan for tail water treatment of Sanba Fishing Ground

图5. 三八渔场尾水处理平面布置图

4. 小结

本次以洪湖山水项目为例,对平原湖区的山水林田湖草一体化保护和修复思路进行探讨,提出了“岸上控污、岸边减污、湖内治污”的基本思路,削减入湖污染物,改善洪湖水生态环境质量。洪湖山水项目的有效实施,是中国山水项目在洪湖流域的伟大实践,将打造出平原地区湿地群修复新样板,为平原地区山水项目生态修复提供有价值的参考。洪湖圩垸生态斑块构建与修复及缓冲带构建及植被修复的有效实施,可为洪湖生态修复提供有价值的修复思路,对具有类似生态环境特征的水库和湖泊也具有一定的参考意义,是推进我国湖泊生态修复工作过程中的一次重要实践。“四池三坝”工艺在三八渔场尾水治理中的有效应用,将是该工艺在洪湖流域水产养殖尾水治理中的又一次重要实践,为该工艺在全国推广起到进一步的推动作用。本文提出修复思路的修复效果还有待检验,后续将收集相关监测数据,对修复效果进行评价。