1. 引言

畲族是我国少数民族之一,以“大分散,小聚居”的形式居于东南沿海一带。畲族有自己的语言但没有民族文字,故其文化承袭主要以口耳相传的形式进行,民族服饰是其民族文化重要的非文本载体。在千百年来的民族迁移与发展进程中,畲族形成了以凤凰崇拜和凤凰装为代表的民族服饰文化。服饰作为物质文明、审美情趣及精神寄托的重要载体,以物化的形式承载着畲族人民千年的沧海桑田 [1] 。随着经济文化的纵深发展,各民族的文化汇流使得中华民族文化结构呈现出多元一体的演化特征,畲族的传统服饰在此过程中也呈现出符号化趋势,通过特定的服饰搭建互通的认同机制。

2. 符号体系转译下畲族的服饰文化

符号学作为一门建构在多学科领域之上的学科系统,以系统性、总括性的形式概括了各学科的内容,搭建起各学科之间的通路。索绪尔作为符号学理论的奠基者,提出了能指与所指的关系理论。其后莫里斯、鲍德里亚等人运用符号学理论阐释了语言学、消费社会等诸多学科。让·鲍德里亚在《物体系》的中阐明“我们分析的对象不是只以功能决定的物品,也不是为分析之便而进行分类之物,而是人类究竟透过何种程序与物产生联动,以及由此而来的人的行为及人际关系系统。”“一言道尽,对于物相关体系的建构描摹,定要建立在对于实践体系相关的意识形态的批判之上” [2] 。在消费主义社会中,“物”不再仅限于传统的实用性领域,而是呈现出符号化的趋势。民族服饰作为民族文化重要的物化载体之一,承载着民族文化意识、手工艺者的创造等多元要素。当代民族传统服饰中的传承主要通过符号化的手段将民族性元素呈现于大众视野。

对民族服饰文化的活态传承,需立足于当下人民大众喜闻乐见的形式,结合民族文化特色,塑造民族服饰的崭新面貌。鲍德里亚对消费社会中人与物关系的考量、提出对当代社会中所成呈现的消费化倾向这一面貌作针对性的考察与批判,及其提出的消费的前提就是物的符号化为切入点 [3] ,基于此观点探讨畲族服饰的符号化现象。

在漫长的族群发展过程中,畲族形成了独具特色的服饰文化,其中以服饰图案、色彩等最具代表性。畲族服饰图案元素题材丰富、色彩瑰丽、内涵深厚,是民族文化承袭的重要符号,承载着漫长历史积淀下的原始民风;服饰色彩则体现了畲族人民淳朴自然的审美情趣,是耕种劳作的物质实践活动在服饰文化中的异化体现。面对在经济全球化深化发展中逐渐褪色的畲族传统服饰文化,政府及众多学者都提出了相应的保护措施,如以博物馆为主的物质性保护和以手工艺传承为主的非物质性保护等,但仍有着些许不足。

畲族服饰在当代的应用主要呈现为以下两方面的问题:一方面是面对物质文化的迅速发展,民族文化在现代社会洪流的裹挟下,服饰受到其他文化的影响,呈现出衰减演化的现象;一方面是在信息极大丰富的背景下,民族服饰文化在转化与重组的过程中,不可避免地出现了多元文化杂糅的状况。

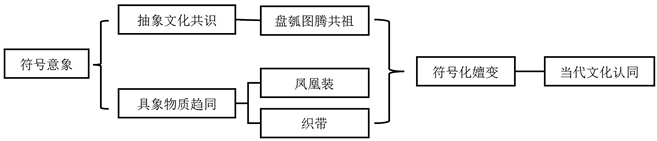

当前民族性的传统文化遗产逐渐成为了各地代表性的人文资源,参与地区文化经济的建构,它不仅是对于当地人文环境的重塑,也构成了区域性的新经济增长点 [4] 。服饰文化是一个民族延续存在的映射,对于畲族传统服饰文化的存续保护不仅要根植于其民族自身的文化背景,对传统的、古老的形式进行续延和保护;同时也需要在消费性社会的视野中,积极探索传统“物”的符号性嬗变,以积极的态度看待畲族传统服饰文化的物化现象,在时代的广度上再造畲族传统服饰文化的当代面貌(图1)。

Figure 1. Research path of She nationality’s costume cultural identity with symbol alienation

图1. 符号学视角下畲族服饰文化认同研究路径

3. 符号学语境下畲族服饰文化认同机制的构建

3.1. 服饰图腾纹样符号化特征

“畲族传统服饰图腾纹样作为社会文化、思想及观念的表现形式,具有装饰性、象征性和寓意性” [5] ,即功能、涵义及美学等方面的价值特征,并受时代背景下的政治、经济、文化、民俗等多方面因素的动态影响。畲族传统民族服饰纹样涵盖了包括主观性和社会性在内的族群意识,通过服饰纹样来传达人们的思想情趣与对生活的美好愿景,在漫长的文明历史中,逐渐成为畲族民族文化的外化形式之一。

畲族服饰图案作为畲族传统服饰文化的物化载体,是近千年来畲族劳动人们智慧结晶、艺术创造的精髓所在。其服饰纹样题材形式多样,主要以适合纹样、独立纹样、角隅纹样和连续纹样的组织形式呈现于领口、袖口、下摆、裤腿等部位,同服装的色彩形成疏密对比。通过文献梳理和田野调查,畲族传统服饰纹样丰富多彩,主要分为图腾、动植物、人物、文字、抽象几何五大类纹样体系。其中以凤凰图腾最为尊贵,动植物纹样最为常见,文字图案最具特色 [6] 。以上图案多见于畲族大襟衣、织锦带等服饰品上。其中以凤凰和龙麒为代表的图腾纹样,凝结了畲族人民共通的文化认同。

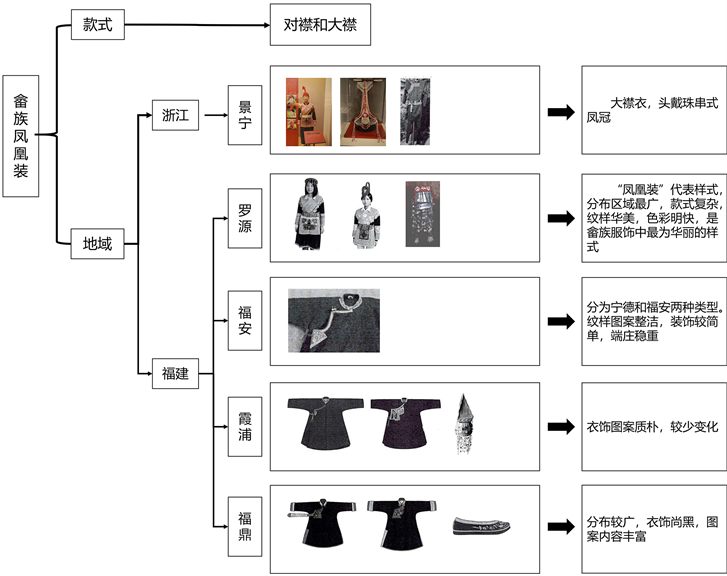

其中畲族的“凤凰”崇拜是在迁徙融汇过程中,以其传统的“鸟”图腾为基础结合汉族传统文化而形成。多呈现于女子服饰中,潘宏立曾将福建地区的畲族服饰划分为罗源式、霞浦式、福安式、福鼎式等7种服饰类型 [7] 。通过对比可见,畲族服饰在一定程度上存在着地缘性差异,但在差异性的背景下仍能明晰文化上的符号认同机制,即服饰所承载的对“凤凰”图腾的共同认知(图2)。凤凰图腾或凤凰装的由来可追溯至上古时期,即畲族祖先在战争中获得胜利,因此帝喾将其三公主许以为妻,在三公主出嫁时所穿着的即是“凤凰装”,故而成为畲族女子出嫁等重大场合所穿着的盛装。

畲族女性的服饰主要由发饰、头饰和服装组成。在发饰上,以“凤凰髻”最具代表性特色。罗源式中,有畲族青年女性借红色棉线拢发于脑后,以硬物如竹、木等为骨,将头发盘于额前;福安式则使用假发来增加盘发的体量感。发髻虽形态各异,样式不一,但都似云髻一般作耸立状,以此比拟凤凰欲飞的姿态,更有畲族青年女性将红色丝绒置于额前为点缀,以应凤凰丹观之象。在头饰上,最具代表性的是婚丧嫁娶时所戴的“凤冠”,其主要分为身、尾两部分。罗源式凤冠以外镶片、上裹红布、呈顶突尾翘之状,以竹筒为冠身,长齿发簪与红布扁平状波式垂尾为尾饰,身尾之间以珠串相连,神似一只生动鲜活的凤鸟形象 [8] 。在服饰上,主要以“凤凰装”最具代表性,多穿用于重大节庆场合,色彩绚丽,通过五彩丝线的刺绣对应凤凰羽翼之华丽。其中罗源地区,在服饰上多为交领大襟衣,上绣花边图案为饰,并配腰带和围裙,三者叠穿对应凤颈、羽翼和腹部。

Figure 2. Regional comparative analysis of She nationality phoenix dress

图2. 畲族凤凰装地域性对比分析

畲族以凤凰图腾为源,以服饰上的具体部位分别对应凤凰形象,符号化的凤凰崇拜,凝结着千百年来畲族人民的创造智慧,虽在族群迁徙和文化交流的过程中,各地区的畲族服饰文化形成了差异化的演变形态,但其背后共同的符号崇拜,却构成了畲族共同的民族意识和文化认同源头。

3.2. 服饰手工艺符号化特征——织锦带

织锦带又称彩带或“拦腰带、带子”,作为畲族特有的吉祥物件,兼具实用性、装饰性,是畲族妇女在长期生产实践活动中积淀下来的精粹,凝结着丰厚的民族文化色彩。传统畲族织锦带多以棉麻为原材料,由畲族妇女自己捻织染造而成,后随着时代的发展和技术的进步,增加了丝绸等材质为原料。织锦带通过白色棉线为底,用彩线编织成斜向排列的几何字符纹样,并且纹样各具意义。

畲族织锦带具有高度的可读性,是民族文化、历史、语言的载体之一。通过织锦带纹样可以体味畲族先民刀耕火种、婚丧嫁娶、祭祀先祖等历史生活信息。在色彩上,与凤凰装相辅相成,凤凰装色彩简约大方,多用黑青色为之;织锦带则色彩丰富,与凤凰装形成强烈的对比,使服饰整体色彩搭配疏密有致,变化中蕴藏统一,繁乱中不失协调。在织造方式上,以整经、提综、织带为织造程序,两端多呈穗状,以经线多少决定织锦带的宽窄程度 [9] 。在时空脉络上,畲族织锦带与苗族织锦呈同祖同源、一脉相承的民族服饰文化特征。如在面料和染料方面,都以棉麻为主要原料,取以天然植物染料;在纹样题材方面,多是带有吉祥寓意的抽象符号纹样。可见在不同民族所采用的服饰元素亦有相通之处。当前,在消费社会背景下,织锦带不再仅仅具有实用性和文化性的功能,而是兼具民族文化认同的符号。

在长期社会生产实践及各种因素的共同作用下形成的文化认同,历史性地积淀于相对稳定的风俗习惯、信仰、艺术等活动中,是民族存续发展的动力和内在凝聚力 [10] 。在民族文化蓬勃发展的时代下,以凤凰装和织锦带为代表的服饰元素,受消费主义价值取向的影响,变成了具有民族认同功能的象征性符号。

4. 畲族民族服饰文化符号化反思

符号学的相关理论认为,具备意义性、象征性的物质传播手段都是符号 [11] 。民族服饰作为民族文化的重要物质载体,是研究民族发展历史、梳理少数民族传承脉络、塑造文化认同的重要符号和桥梁。以凤凰装、织锦带为代表的畲族传统服饰在当代的符号性嬗变,是民族意识、审美情趣在现代社会背景下的历史性变革。据相关调查发现,以青少年阶段为主体的畲族人民,不同地区间对本民族服饰文化的认同呈现为不平衡的面貌,地域差距较大。如景宁地区的民族文化氛围显著高于福安地区,景宁地区的青少年群体对于本民族文化的认知和认同亦显著高于福安地区 [12] 。

多样、丰富的传统民族服饰元素为塑造当代民族文化语言提供了深厚的文脉基础和物质条件。畲族传统民族服饰是先民们在千百年的劳作中积淀而成,自有其独特的历史性、民族性的意义与价值,在演化过程中多受自身的民族传统、时代因素和其他民族文化的影响。文化的建构和发展是在文化多元的历史背景之中,各文化形式相互碰撞、融合、更迭中逐步塑造而就。从畲族服饰文化发展的历史脉络中,可窥见各地区、各民族文化间的交流、吸收和融汇的历程。畲族以其独特的服饰形制、图腾形象和色彩等元素构成的服饰,所具备的文化认同功能亦是畲族先民在多民族的视阈之中对自身精神与物质家园的建构的体现。

5. 结语

文化符号的产生,是建构于上层精神导向之上的,传统民族服饰文化符号的视觉元素历久弥新,不仅构成了各民族赖以生存和发展的沃土,更孕育了蓬勃壮丽的中华文明,是当前文化创新、发展的源泉和动力 [13] 。畲族的民族服饰是其民族的标志和象征,也是传统民族文化中的重要组成部分,囊括了文化理念、民族语言、宗教信仰、审美情趣等内容。当下畲族传统服饰的符号性演变亦标志着传统的畲族服饰向现代的转型。在经济纵深发展和文化同流的背景下,以畲族传统服饰和民族多样性的保护为前提,正确认识在消费社会中,文化和产品的高速流变和趋同现象,通过对畲族传统服饰的外在形态和内在文化的双重解构,不断凝练创新、汲取时代新意。顺应时代的发展潮流,坦然对待民族服饰文化的异化现象,结合时代性要素,探索传统文化在现代消费社会下人们对产品需求间的良性契合点,对以畲族服饰文化为载体,重构基于符号性嬗变下的民族文化认同具有重要意义。

基金项目

浙江省哲学社会科学年度课题(22NDJC077YB)。浙江省丝绸与时尚文化研究中心培育课题(ZSFCRC202101PY)。

注 释

所有图片均为作者自绘或者自摄。