1. 引言

随着社会经济水平的提高以及旅游业的迅速发展,传统的观光旅游形式已经不能满足旅游者的需求,越来越多的游客希望在体验休闲娱乐的同时,能够了解文化知识,而岩体、构造形迹、地貌景观等独特的地质遗迹,能够同时满足游客的审美需求和求知心理,其内在可开发的观赏价值、旅游开发价值、科普价值等不言而喻 [1] [2] [3] [4] 。国际上,对地质遗迹的开发、利用和保护主要是通过建立自然保护区和国家地质公园来实现的 [5] 。地质公园不仅为人们提供可以观赏的自然风景,还能增强人们对地质灾害、地质过程等当今社会热点问题的认识,更是以科学研究为基础的科普理想之地,对当地的经济和社会发展具有不可代替的可持续推动作用。

地质公园的蓬勃发展,吸引了大量学者对地质公园及地质遗迹进行研究。目前,国内对于地质公园的地质遗迹资源研究主要集中在地质遗迹的分类 [6] [7] [8] 、特征 [9] [10] [11] 、成景过程 [12] [13] [14] 、评价 [15] [16] [17] 等方面,近些年的研究则多是集中于探究在适度范围内发展地质科普旅游,在进一步考察、开发地质遗迹的同时,发现其存在的问题并加强保护与管理 [18] [19] [20] 。基于前人的研究成果,许多学者对山东省内的沂蒙山世界地质公园进行了探究。张伟等 [21] 对沂蒙山地质公园的地质旅游资源进行了评估,并提出相应规划策略与建议。蔡胤璐 [22] 基于沂蒙山世界地质公园的地质基础,构建了沂蒙山地质公园可持续发展的理论框架,并指出三条可持续发展的途径,对沂蒙山地质公园的可持续发展具有指导意义。储皓等 [23] [24] 、郭士昌等 [25] 对沂蒙山地质公园地质遗迹的开发利用与保护进行了分析研究,提出地质遗迹的相关保护内容和措施,但均较少涉及基于地质公园地质遗迹分布进行游览路线规划的问题。

2019年4月17日,沂蒙山地质公园被联合国教科文组织执行局正式认定为世界地质公园。蒙山旅游区是沂蒙山地质公园的核心景区,其丰富的地质遗迹资源景观不断冲击着人们的审美视线,具有突出的地质学研究意义。因此,加强以蒙山为主体的沂蒙山世界地质公园的研究和规划,设置适宜的游览路线并充分展现当地特色地质遗迹资源,增强地质公园的旅游吸引力具有重大的意义。

2. 研究区概况

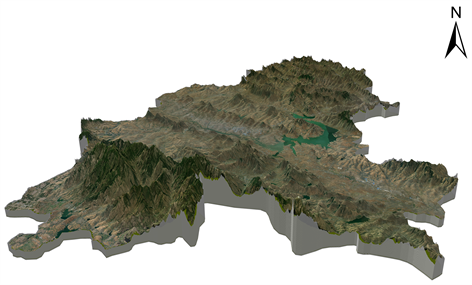

沂蒙山世界地质公园位于山东省临沂市西北部(图1),地理坐标范围北纬35˚26′~36˚01′,东经117˚43′~118˚14′,总面积1804.76 km2,由蒙山园区、钻石园区、岱崮园区、孟良崮园区和云蒙湖园区组成,其中蒙山园区是该地质公园的主要组成部分。

Figure 1. Geographical location map of the research area

图1. 研究区地理位置图

沂蒙山地质公园所在地地势差异显著,西、南、北三面环山,中部较为平坦,总体呈现南北高、中间低的趋势。其中,公园南部北西南东向延伸的蒙山是地质公园的主要山脉,是山东省内仅次于泰山的第二高峰,绵亘75 km,面积1125 km,主峰龟蒙顶海拔1156 m,是沂蒙山世界地质公园的最高处,被称为“岱宗之亚”。沂蒙山地区属东亚暖温带大陆性季风气候,年平均气温13.1℃,四季分明,气候适宜。公园境内河流众多,水资源丰富。区内地貌深受构造、基岩岩性、气候、河流等多种内外营力作用的影响,主要以侵蚀地貌和风化剥蚀地貌为主,多山地、丘陵和平原。

沂蒙山地质公园地处沂沭断裂带以西的鲁西隆起区,区域内地层发育较齐全,自老至新有新太古代泰山岩群,古生代寒武–奥陶系,中生代侏罗系、白垩系,新生代古近系、新近系、第四系等,并且广泛分布着距今27~25亿年间三期大规模岩浆侵入活动形成的岩体 [26] 。蒙山是公园的核心区域,在构造上属于鲁西台背斜,距今28~27.5亿年间,因受大地裂谷作用形成面积广阔的海盆,岩浆沿裂谷喷发并进行沉积,形成了齐鲁大地最为古老的岩石–泰山岩群。在漫长的地质过程中,蒙山经历了多次构造变动、岩浆活动、海陆变迁等,形成了种类繁多的地质遗迹,对研究我国东部元古代地质构造、岩浆活动及板块构造等,具有重要的科学研究价值。

3. 研究方法与研究数据

3.1. 三维地形模型构建及地形要素分析

3.1.1. 构建三维地形模型

三维地形建模应用ArcGIS软件的ArcScene模块将前期处理过的DEM数据和遥感影像数据进行匹配。其中,遥感影像作为纹理,DEM数据作为影像表面的地形浮动依据,将二者叠合生成三维地形模型。设置图层属性中的基本高度为适宜值,并对剖面范围边线进行适度拉伸,调整场景属性中的垂直夸大值,使三维效果最佳化。最后使用渲染功能将栅格影像质量增强度调至最高分辨率以获得更好的显示效果,即可完成三维地形模型的构建。可通过ArcScene模块对三维地形模型进行三维空间旋转,调整不同的显示角度,查看不同视角下的地物分布和地面形态等。该模型能够表现真实的地形地貌,增强了地形图的美观性、立体性、实用性。

3.1.2. 坡度计算

坡度是指过该点的切平面与水平面之间的夹角,即法向量与z轴的夹角,它表示地表面在该点的倾斜程度。坡度是地面形态的主要要素 [27] ,影响着地表物质流动与能量交换的规模与强度,同时也是制约生产力空间布局的重要因子 [28] 。坡度与植物生长指标之间的相关性最为显著,对山地生态、旅游景区规划等有重要影响。利用ArcGIS软件中的坡度工具计算每个像元与其相邻像元方向上的最大变化,坡度值越大,地势越陡峭,反之越平坦。坡度的计算公式为:

(1)

式中:Slope为坡度;fx和fy分别为水平方向和垂直方向高程变化率。

3.1.3. 坡向计算

坡向是指地表面上一点的切平面的法线在水平面投影与过该点正北方向的夹角,它表示该点高程值变量的最大变化方向。坡向影响坡面地表能够获得的太阳辐射量,进而影响植被的生长情况等。山地坡向是重要的环境因子之一,不同坡向往往导致光照、水分和温度发生明显变化,致使局部形成特殊气候,进而影响植物的物种组成、物种丰富度、植物生活型和生物量等 [29] [30] [31] 。一般来说,阴坡受太阳辐射较少,温度较低,因此多分布喜阴植物群落,而阳坡受太阳辐射较多,温度较高,多分布耐旱的植物群落 [32] 。坡向的不同形成了特色各异的景观现象,根据景观特征设置不同的旅游景点,给予游客以不同的感官体验。坡向的计算公式为:

(2)

式中:Aspect为坡向;fx和fy分别为水平方向和垂直方向高程变化率。

3.2. 数据来源

本文的数字高程模型(DEM)选用ALOS (Advanced Land Observing Satellite,2006年发射)数据,分辨率为12.5 m。较高分辨率的遥感影像选用由World Imagery Wayback平台下载的历史影像数据,分辨率为2.7 m。由于World Imagery Wayback平台的遥感影像为历史影像,绘制路线时存在一定的误差,因此同时参考哨兵2号的遥感影像数据(2023年6月8日),分辨率为10 m。

4. 基于山东沂蒙山世界地质公园的分析结果

4.1. 地形分析

结合三维地形模型(图2)和地形要素分析结果(图3)进行分析可知,坡度较小的位置主要分布于中部地区以及山间洼地,坡度较大的位置位于南北两侧山脉绵延区域,西、北、南三面环山,区内海拔一般为200~600 m。中部大面积平坦区域适宜建设符合当地人文特色的博物馆,展现东夷文化,深耕人文旅游,打造休闲生态文化旅游圈,亦可增设游乐场、动物园等休闲娱乐设施,满足不同游客的多种需求,提高景区的旅游吸引力。研究区内山间洼地面积广阔,山间平坦区域交通便利,并且分布有房屋,考虑在洼地规范种植农作物,打造生态农家乐,给予游客更丰富的旅游体验。同时在坡度为45˚左右的山体处,要注意防风固沙、减轻水土流失,避免自然灾害的发生。

Figure 2. The 3D terrain model of Yimengshan UNESCO Global Geopark (South→North)

图2. 沂蒙山世界地质公园三维地形模型(视角:南→北)

4.2. 蒙山景区标志性地质遗迹景观分析

4.2.1. 构造侵蚀地貌遗迹

(1) 花岗岩构造侵蚀地貌。花岗岩地貌是由内外因共同作用而成的结果,内因主要包括花岗岩的成分、结构、原生节理、出露面积等,外因主要是指花岗岩体在不同环境下受到的不同外营力作用。蒙山主要为泰山群变质岩系,核心部分为混合花岗岩,距今27.5~25亿年期间,蒙山所在地区发生了三期大规模的岩浆侵入,来自上地幔或地壳深处的岩浆使先期形成的岩体发生了部分重熔,形成了条带状英云闪长岩、片麻状花岗闪长岩和二长花岗岩等岩体,这些混合岩化花岗岩为探索早期地壳形成和演化过程提供了重要的物质记录。而距今16.2亿年左右的辉绿岩的侵入,标志着华北陆块的固结。蒙山有14座海拔千米以上的山峰,蒙山龟蒙景区中的龟蒙顶、玉皇顶、鹰窝峰(图4(a))等是蒙山中典型的花岗岩奇峰,具有极高的研究价值和观赏价值。

(2) 绝壁剥蚀构造地貌。由于地壳运动和断裂构造作用,蒙山形成了大面积雄伟壮观的山崖,高度上百米,借助该奇特险峻的地势,公园建造了悬崖栈道(图4(b)),给予游客不同的游览体验。

(3) 构造节理。蒙山龟蒙景区的百寿摩崖石刻是十分具有代表性的构造节理面景观,该景观由龟蒙顶片麻状花岗闪长岩体中的节理形成,崖面镌刻有百个字体不同、大小各异的“寿”字,崖壁中心的寿字是临摹东晋书法家王羲之真迹而得,高9.9 m。该景观实现了地质遗迹与人文景观的密切结合,彰显了地质公园自然与人文的和谐。新太古代花岗岩峰林地貌——鹰窝峰,是蒙山的标志性景点,其主体岩石是岩性为片麻状花岗闪长岩的龟蒙顶单元,形成于距今25.39亿年前,其岩石沿节理发生一系列破裂,密集的节理加速了岩石的风化、剥蚀、崩落进程,最终形成千姿百态的悬崖峭壁景观。

4.2.2. 风化剥蚀地貌遗迹

蒙山地区经过了漫长的地质作用,尤其是经历了三期大规模的岩浆侵入活动,加之后续陆块的抬升和沉降作用,导致蒙山的岩石构成复杂,花岗闪长岩、二长花岗岩、英云闪长岩共同构成了蒙山的主体 [25] 。这些岩石经过长期风化剥蚀形成了众多形态千奇百怪的象形石(图4(c)、图4(d))。龟蒙景区具有代表性的象形石有“群龟望海”、“八戒观景”、“石螈探渊”、“神龟将歇”、“老鼋石”、“猪鼻石”、“出水海豚”、“海星石”等。

4.2.3. 地质灾害遗迹

蒙山地区的地质灾害遗迹主要有崩塌地质灾害遗迹和泥石流地质灾害遗迹,如鹰窝峰坍塌遗迹、石阵崩塌遗迹、白石屋泥石流遗迹、云蒙黄山哈啦泥石流遗迹等 [33] 。通过对地质公园典型地质灾害遗迹的研究,能够及时发现潜在的地质灾害并更好地进行预防,在可能发生地质灾害或者对游客的人身安全有威胁的位置,采取严格的防治措施预防危险的发生,并在游览路线和风险位置设置显著的警示牌给予游客提示。

4.3. 蒙山龟蒙景区游览路线规划

4.3.1. 路线设置

旅游路线的规划设计不仅要满足游客的游览需求,还应结合景区地质遗迹、基础服务设施等连接各个景点,并且考虑施工的难度。因此本文的地质公园游览路线结合蒙山景区的典型地质遗迹景观,基于已有的机动车道或游览步道进行设计,并通过地形因子分析建立限制因素,将最适宜地段进行筛选并选定,在可行范围内进行修改,最终将游览路线在三维地形模型上展现。

该路线包含了龟蒙景区的几大特色地质遗迹景观,一步一景,集娱乐、休闲、登山、徒步、科普等多种形式于一体。游客既可以体验惊心动魄的绝壁栈道,又能够欣赏千奇百怪的象形石,还可以登临山东第二高峰“龟蒙顶”,远眺群山环绕。该旅游路线采用了下山路线,在减轻游客疲惫感的同时,增强游客的游览体验。首先由龟蒙景区正门进入,直接乘坐景区内的环保车至山顶停车场,具体路线如下:游客中心(乘坐观光车)→山顶停车场→龟蒙顶→玉皇殿→“蒙山极顶”→小鲁亭→卧龙松→拜寿栈道→拜寿台观“蒙山寿仙”(乘坐缆车返回龟蒙顶)→悬崖栈道→东天门→圣贤亭→望峰亭(观赏鹰窝峰)→百寿摩崖石刻→情人谷→“神龟拜寿”景观→九龙潭→二号门停车场。在悬崖栈道步行期间,沿途可以看到众多生动有趣的象形石,具有代表性的象形石有“群龟望海”、“八戒观景”、“石螈探渊”、“神龟将歇”、“老鼋石”、“猪鼻石”、“出水海豚”、“海星石”等。

4.3.2. 路线修正

首先,将遥感影像图作为第一权重,将地质公园的遥感影像图和选定的地质遗迹点POI数据导入ArcGIS,基于公园原有道路设施分析绘制初始游览路线(图5)。

将坡度模型作为第二权重要素。旅游步道可以分为三类,第一类适用于精华景区客流集中交会地段、索道站进出口连接通道,坡度一般小于25˚,第二类适用于步行登山道、精华景区主要分支游览道,坡度一般不大于35˚,第三类适用于猎奇探险、生态科考类型的游览区域,坡度一般在35˚以上 [34] 。由于该路线不设置猎奇探险、生态科考类型的游览区域,因此,除索道区域和悬崖栈道外的路线坡度均应在35˚以下,尽可能将坡度小于25˚的范围作为路线适宜建设区域,进行初始游览路线图的首次修正工作(图6(a))。

将坡向模型作为第三权重要素。坡向以度为单位,坡向图中栅格单元显示的值表示该单元所在的朝向,其中水平位置没有朝向,因此被赋值为−1。根据坡度图分析游览路线50米内连续出现3次转弯的区域,并根据实际情况进行修正(图6(b)),增强游览路线的流畅性和便利性,以提高游客的游览体验。

最后将经过修正的游览路线导入三维地形模型进行展示(图7),与修正前的路线图相比,可视性更强,路线更加科学规范。该模型可作为景区游览路线资料向游客展示,便于游客更加立体直观地了解游览路线,获取景点的位置信息等。

修正前 修正后

修正前 修正后

Figure 7. A comparison of the tour route before and after the revision

图7. 游览路线修正前后对比图

5. 结论和展望

5.1. 结论

三维地形可视化在地球科学研究中具有重要应用价值,对描述客观现实具有突出意义。本文基于ArcGIS平台,运用沂蒙山世界地质公园ALOS DEM数据与历史遥感影像数据,实现了该地区三维地形可视化模型的构建,真实地模拟出了研究区域的地形、地貌,同时结合标志性地质遗迹景观分析以及地形分析结果在三维地形模型中绘制出一条切实可行的游览路线,展现了该模型的实用性。通过分析可知,研究区海拔整体较低,坡度总体呈现南北高、中间低的趋势,中部地区以及山间洼地坡度较小,南北两侧山脉绵延区域坡度较大,且区域内地质遗迹丰富,是科普、旅游的理想之地。本文为该地区进行地形勘察、地理分析、游览路线设计、旅游景观规划等提供了良好的三维环境基础资料,具有一定的实际指导意义。

5.2. 展望

本文基于ArcScene构建的三维地形模型虽然较直观立体地展现了沂蒙山世界地质公园的真实地形、地貌概况,但具体细节有待改善,如三维模型山顶部分过于尖锐导致真实度不足、起伏不够细致、房屋未能实现三维化、山体形态过于平滑等。其次,沂蒙山世界地质公园的游览区域广阔,多条游览路线规划将更加全面。后续将对这些问题进行深入探究。