1. 引言

十八大以来,党和国家事业经过长期努力,取得了开创性的历史性成就和发生了根本性的历史性变革,中国特色社会主义进入了新时代。作为新时代的教师们,肩负了新的责任和使命。2019年,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上指出:挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全方位育人 [1] 。这要求新时代教师要充分认识到课程思政的重要性,挖掘课程相关的思政元素并有效地融入课堂,以帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。

《环境学》是高校环境相关专业的一门专业核心课程,教学主要任务是向学生传授环境科学基本知识,培养学生的专业兴趣,提高其环保意识和社会责任感。随着经济的快速发展,全球面临着严峻的环境污染、资源短缺、生态系统退化等问题 [2] 。党的十九大指出:必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。作为环保事业的后备力量,培养他们的环保意识和社会责任非常重要。因此,需要对《环境学》教学改革中的思政元素进行挖掘和思考。

2. 环境学课程思政教育的必要性

环境学课程涵盖多个学科领域,包括了环境污染、环境问题、可持续发展、生态文明等方面的技术政策等,其内容范围非常广泛,思政元素非常丰富。但教师往往看重专业知识的传授而忽视思想政治教育 [3] 。故新时代教师要认识到课堂思政的必要性,不仅要传授基本的专业知识,还要培养学生的一些环保意识和社会责任,把思政教育融入到课堂的各个知识点当中。

3. 课程思政教学改革中存在的问题

3.1. 当代高校教师对课程思政的认知普遍不够深刻和思政水平不高

师者,传道授业解惑也。很多教师在上课的过程中,只是单纯的传授专业知识,没有深刻认识到课程传授过程中对学生个人价值观的塑造,以及社会主义核心价值观的培养和正确引导的重要性 [4] 。这就导致大多数教师的政治敏感度和综合能力不高,不能把思政元素很好的融入课堂中。

虽然很多老师认识到了课程思政的必要性,但还是不能挖掘出课堂中可能涉及的思政元素。最主要原因是教师的思政水平不高,如没有及时关注国家的环保发展新政策和新技术,在讲授到相应课程时,就不能把国家关于法律法规和环保新政策融入到课堂 [5] 。对一些环境事件和环境发展历程缺乏知识储备,当讲解到环境污染和可能涉及到某个重要人物时就不能举例把思政元素融入进来。对我国的古代重要的环保思想和伦理道德相关的知识了解不清,也就无法将相关内容很好的与课程融合。教师应该认识到自己的不足,多关注相关知识,并和其他老师多交流多学习以提高自己的课堂思政水平。

所以,教师作为课程思政计划开展的中坚力量,更应该认识到思政教育的重要性,努力提升自己的思政素养,才能把思政元素灵活有效的融入课堂的日常教学中。

3.2. 思政元素布局不合理

环境学课程内容涉及广泛,不可能对所有的内容都进行思政元素的挖掘。但目前很多教师只挖掘自己擅长的知识部分,只对某个方面的思政元素进行融入,而忽略了对重点内容和多方面思政元素的挖掘。故亟需根据课程教学内容和任务,把所有课程内容进行分析,对思政内容进行合理布局,突出重点。

3.3. 教学方式不够创新

教学内容和教学方式单一,还是以老师为主导的讲授为主,缺乏创新。课程思政的融入方法生硬,无法引起学生的学习兴趣,导致教学效果不理想。故在教学过程中应将传统的理论讲授与专题讨论、案例分析、课外实践活动和开放实验等多种方法相互结合。

4. 环境学课程的思政元素挖掘

环境学课程包含丰富的思政元素,需要教师们深入挖掘与课程内容相关的思政资源,并且通过合理有效的途径融入课堂。对于本课程,重点培养学生的生态文明观和社会主义核心价值观,渗透融入新时代中国特色社会主义理论,穿插讲解科学精神和职业道德,增强学生文化自信和家国情怀。

4.1. 传统文化

中华民族五千年灿烂的传统文化发展至今,蕴含着非常丰富的人与自然和谐、可持续发展的生态文明思想(图1)。环境学课程中的可持续发展章节就可以融入传统文化相关知识。如“天人合一”的思想是中国先辈对人与自然关系的重要认识,认为人与自然是辩证统一的,人与自然应和谐共处,共同发展。春秋时期,孔子的“子钓而不纲,戈不射宿”,即捕鱼要用鱼竿而不用大网;归巢栖息的鸟不要射猎。体现了尊重生物的规律,不竭泽而渔的思想。春秋管仲的“以时禁发”,明朝朱熹的“取时有时,用之有节”等也体现了打猎、捕鱼、砍伐等要有节制,不能随心所欲。总之中国各朝代,都有对环境保护的明确法规与禁令,展示了我国几千年来尊重自然规律,人与自然共生的可持续发展思想。中国今天的环境保护工作,是对中国传统文化中人与自然和谐精神的继承与发展。我们应该把这种精神发扬光大,为拥有一个更加绿色安全的生存环境而努力奋斗。故可以历史名人名言为载体,在课堂上传授我国古代的可持续发展思想知识 [3] 。通过领略传统文化中丰富的生态文明思想,可增强学生的民族自豪感和建立学生的文化自信。

4.2. 科学素养和职业素养

主讲到生态环境内容时,可以引入中国人如何经过几代人的不懈努力植树造林保护环境的诸多事迹。Nature期刊对于此壮举都进行了相关报道:中国植树造林的碳吸收规模令人惊讶。近年来,中国的绿色植被以惊人的速度增长,现在抵抗沙漠化和水土流失的树木达数十亿之多,对全球的碳汇与气候变化做出了重要贡献,中国是促进全球变绿的主力军。但这些的实现都离不开一代代人的甘于奉献、坚忍不拔的植树造林的环保精神,我们才取得了当今令世界惊叹的成绩。讲解到土壤污染和修复章节时,可以

Figure 1. The thought of ecological civilization contained in traditional culture

图1. 传统文化中蕴含的生态文明思想

引入典型土壤修复案例——蜈蚣草治理砷污染土壤 [6] ,以体现科学家在科学道路上的钻研精神。在讲到环境污染物迁移转化时,可以中国抗疫新冠肺炎病毒为例,讲述其在多介质迁移过程,所以其在多种介质可以检出,故防疫首要措施是隔离,我国在抗疫斗争中的隔离措施等举措体现了尊重科学的精神 [3] 。从事环境科学相关工作更要具备实事求是的态度和专业熟练的操作技能。因此,需让学生明白从事环境科学工作和相关研究必须具有职业素养和科学精神,为社会培养有科学素养和职业素养的环保人才 [2] 。

4.3. 马克思主义唯物辩证思想

《环境学》蕴含了丰富的马克思辩证唯物主义思想。马克思的环境思想,指出自然孕育了人类,自然与人类息息相关,探讨了人与自然的辩证关系。那么,我们人类就应该善待自然、保护自然,达到人与自然的和谐统一 [7] 。环境与发展的关系,它们相互依存、相互制约,环境是经济发展的基础和动力。马克思强调,一个国家或者地区的自然资源状况决定了经济部门的分布和发展方向。自然资源是一个国家经济社会发展的天然资本。所以我们应该顺应自然规律,利用已经掌握的规律去改善人与自然的关系,去发展经济。而经济发展不可避免的会带来环境问题,为了更持续的发展,我们要遵循自然规律,和自然和谐相处 [8] 。

4.4. 生态价值观

讲到水、大气、土壤、固体废物等环境污染与防治章节时,向同学们介绍环境问题的产生与发展,帮助学生做好垃圾分类、保持市容市貌的环境意识,帮助学生建立环境安全的保护意识,培养学生爱护各种资源的价值观和爱国主义情感 [5] 。讲授到全球环境问题章节时,向学生展示现今全球面临的气候变化、生物多样性等环境问题,让学生认识到人类必须要与自然和谐相处,否则将给地球带来毁灭性的灾难。引导学生树立正确的人生观、价值观和世界观,培养社会主义核心价值观。

4.5. 制度自信和家国情怀

近年来,我国生态环境领域治理和改善取得了可观的成效。教师在讲授到相应章节内容时,可以将这些成就介绍给学生。比如在水资源与水污染章节,老师可以将“南水北调”这种人类历史上首次超大规模跨流域调水的工程介绍给学生,使学生理解我国从国家层面谋划全局,实现跨流域调水的伟大实践,凸显我国长期规划、综合协调、全国一盘棋的制度优势,增强制度自信和国家认同感 [6] 。大气污染防治方面,以北京雾霾等为切入点,向学生展示国家大气污染治理的成就与挑战 [9] 。在土壤污染防治方面,介绍我国的“准确分类–安全利用污染修复”的土壤综合治理思路,引出本领域未来产业发展优势等。此外,近年来随着经济的发展,我国环保相关的政策、法律法规标准及技术导则等也在不断更新。所以可以结合相关案例等向学生解读这些政策法规等,以体现我国在环保方面所做的努力和成就,培养创新意识和增强国家自豪感。

5. 课程教学设计

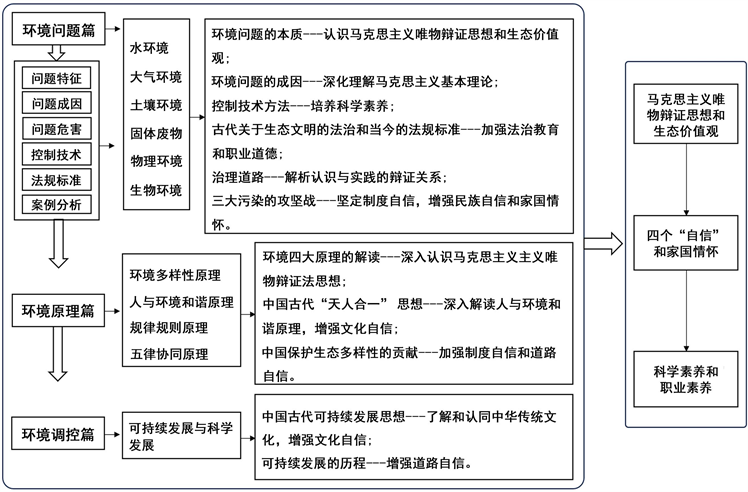

虽然环境学中蕴含着的思政元素非常丰富,怎样有效地渗透融入课堂才是关键。对于本课程,共三篇内容,包含11个章节。分为环境概念篇、环境原理篇和环境调控篇。其中环境概念篇是基础,环境原理篇和调控篇是提升。其课程教学设计如图2所示。

Figure 2. Teaching design of classroom ideology and politics

图2. 课堂思政教学设计

环境问题篇包含水环境、大气环境、土壤环境、固体废物、物理环境和生物环境六大章节,其各章节主要以“问题特征–问题成因–问题危害–控制技术–法规标准–案例分析”为主线进行讲授,同时穿插渗透思政的相应元素(图2)。如,从环境问题的本质探讨马克思主义主义唯物辩证法和生态价值观;从环境问题成因深化理解马克思主义基本理论;从控制技术培养学生的科学素养;从法规标准的解读加强法治教育和职业道德;从治理道路让学生深刻理解认识与实践的辩证关系;从三大污染的攻坚战坚定制度自信,增强民族自信和家国情怀。

通过学生对环境问题基础知识的掌握,再向学生传授环境原理和调控部分,对内容进行提升。环境原理篇包含环境多样性原理、人与环境和谐原理、规律规则原理和五律协同原理四大原理。环境四大原理充分体现了马克思主义主义唯物辩证思想;向学生讲授中国古代的生态文明思想可以使学生深入理解人与环境和谐原理,增强文化自信;讲解中国在保护生态多样性方面所做的贡献可以培养学生的制度自信和道路自信。环境调控篇包含可持续发展与科学发展内容,可以从中国古代可持续发展思想让学生了解和认同中华传统文化,增强文化自信;通过讲解可持续发展的历程也可以增强学生的道路自信。

最后,通过上述各章节对各思政元素的融入和渗透,可以达到培养学生的马克思唯物辩证思想和生态价值观,增强四个“自信”和家国情怀,塑造科学素养和职业素养等的目标。

6. 结语

总之,环境学蕴含丰富的思政元素,需要教师深入挖掘。教师在传授基础知识的同时,能潜移默化的向学生融入传统文化、马克思主义思想、生态观、道德规范等思政教育。以提升学生的专业水平和培养学生正确的价值观和责任感,形成全面发展的新时代环保人才。

基金项目

2023年度嘉应学院教学改革项目(No. JYJG2023209);广东省高等学校教学管理学会2021年度课程思政建设项目(No. X-KCSZ2021180);2021年度广东省教育厅–普通高校青年创新人才项目(No. 2021KQNCX087);2023年度国家自然科学基金(No. 42307369);2021年度嘉应学院科技项目(No. 2021KJZ03);2022年度嘉应学院教学改革项目(JYJG2022233)。

NOTES

*通讯作者。