1. 引言

侗族是我国一个历史悠久的少数民族,其族群分布主要集中于贵州、湖南、广西等地区。在侗族漫长的发展历史过程中,侗族先民凭借不断积累的经验与智慧,创造了灿烂的民族文化。其中,侗族建筑文化是我国少数民族传统文化中的杰出代表之一,鼓楼、风雨桥等特色建筑作为侗族建筑文化中的典型样本,更是被建筑学家称为“建筑艺术的精华,民族文化的瑰宝” [1] [2] 。将侗族建筑文化符号元素融入到文创产品设计中,将具有固有文化属性的符号元素应用于契合现代人审美观念与需求的文化创意产品设计中去,既能传递产品所代表的民族文化内涵,加强文化传播效力与文化认同感,同样也是了解与探索侗族文化魅力的重要途径之一。

2. 侗族传统建筑概述

2.1. 鼓楼

鼓楼作为侗族的标志性建筑物之一,既是侗族村寨中的聚众集会、议会的场所,也是侗族宗族血脉的载体。侗族村寨自建设之初,便将村寨鼓楼的建设放在首位,其建筑选址往往是侗族村寨的地理位置核心区域,同时由于侗族人民的宗族观念根深蒂固,同宗族的村寨只建一座鼓楼,而多宗氏混居的村寨则以姓氏作为鼓楼建设标准,形成“一姓一楼”的鼓楼建筑群,而侗族鼓楼的建造好坏,侧面体现了宗族的兴旺与否 [1] 。鼓楼在古代除了作为侗族内宗族的象征物与议事场所外,也有着警示外敌的作用,但随着社会的不断发展,其警示外敌的原始功能逐渐退化丧失,并逐渐演变成侗族人们与外来游客休闲参观,开展娱乐活动的主要文化场所空间之一,相见图1。

在鼓楼的建造过程中,侗族先民没有依靠图纸,仅仅依靠“香杆”与“线”所标注的上、中、下等标码作为主要建造依据。侗族鼓楼整体为木结构建筑,以当地的木材为主要建筑原材料,其建筑全过程不用钉卯,建筑构件之间完全通过榫卯凿卯穿枋来连接,部分结构灌注糯米浆来用以加固 [3] 。鼓楼主体支撑结构为直达楼顶且深埋地下的四根撑柱,与每一层楼的梁架构成“井”字框架结构,保证楼体的结构稳固。鼓楼外观造型酷似一座宝塔,檐的数量大多为奇数,多为三、五、七层,最多可达十五层,檐面一般分为四面、六面或八面等,其檐截面呈现弧形,弧线缓缓舒展,层层递进收缩 [4] 。

2.2. 风雨桥

侗族风雨桥与鼓楼一样是侗族建筑的典型代表,其中风雨桥是村寨与外界的主要沟通与交通工具,其后随着社会的不断发展与进步,其功能逐渐演变,成为了商贸、休憩歇脚、娱集会的侗族文化中心之一。侗族风雨桥其建造技术与其独有的建筑文化所诞生的原因主要集中在两个方面。一方面,在宋代时期,由于人口的迁移活动,将北方的廊桥建造技术传入华东地域,发展形成较为完善的木结构拱式廊桥建造技术,后来明清时期的人口西迁,将该技术文化传播到了侗族所在的地区。另一方面,侗族分布主要集中于我国西南地区,其族群村寨的居住地环境多以高山山地丘陵为主,其内山峦林立,沟谷纵横,出行交通极为不便利,故而为了出行以及周围村寨、外界的交流,需要在村寨周围的河流或沟谷之上建造遮挡风雨、交流歇脚的桥梁 [3] 。

在侗族文化中,风雨桥称谓以其文化象征与装饰程度分为“风水桥”与“花桥”,前者出因在于风雨桥的建造常在村寨周围的河流之上,并横拦河流的下游风水关口,借此来保证村寨的财富不外流,而后者出因在于风雨桥上的雕刻与装饰纹样繁多,且线条流畅,造型优美,故而得名。传统的侗族风雨桥的建造与鼓楼有相同之处,同样的就地取材与木质结构,整体采用榫卯连接结构,技艺精巧。风雨桥主要由墩台、跨桥、廊亭三部分组成,常以两个墩台来托放桥面,墩台之间间隔约为十米,桥面的建造以穿斗架构为核心,其上铺就木板,桥梁支撑结构以简支梁和伸臂梁相互结合为主。桥面上还设置有木质坐凳与栏杆,用以连接桥廊上的支柱,栏杆处建造有腰檐,用以保护桥面与托架之用,避免自然侵蚀,增加使用寿命,风雨桥廊亭的顶端造型仿造汉族建筑屋顶造型中的重檐攒尖顶,追求华贵的造型之美 [5] ,相见图2。

Figure 2. Wind and Rain Bridge of Dong Nationality

图2. 侗族风雨桥②

3. 侗族建筑元素融入文创设计中的创新策略

3.1. 设计定位

本研究基于侗族建筑文化中的典型代表——鼓楼、风雨桥进行相应的文创产品设计。在设计实践的过程中,需要将侗族建筑内的文化内涵与形式中提炼出代表性明显的象征符号,并将其融入到文创载体之中,加强侗族建筑文化在现代的有效传播途径。文创产品区别于其他常规产品之处,在于其自身所代表的文化属性与商品属性,既是文化的传播载体,也是人们所需的功能性商品。因此,基于侗族建筑文化元素进行创作的文创产品,其设计定位不仅要考量侗族建筑文化中的文化符号的设计演化,还要考虑其载体功能性的良好呈现,满足人们的产品需求 [6] [7] 。

3.2. 建筑符号提炼

在目前文创产品设计过程中,常在准确表达对应文化内涵为大前提下,对文化符号进行提取演化,通过筛选简化、解构重组与异变整合等方法,设计出既符合现代大众审美观念,又符合丰富文化内涵的新符号元素。但侗族鼓楼与风雨桥建筑结构复杂,造型多样且装饰丰富,蕴含有深厚的侗族建筑文化,其符号元素体量庞大,故此在本文设计实践中以直观性为筛选标准,选择以风雨桥与鼓楼外观轮廓、部分建筑结构与色彩搭配为主要符号提炼对象。

3.2.1. 图形符号提炼

通过对主要符号提炼对象进行提取简化得到一个较为简单的线性原始符号,将其进行简化处理,去除掉过于繁杂的线条结构,再对处理过后的符号进行复制、叠加、删减、旋转与重组等设计方法,同时符号局部加以艺术改造,进行设计夸张与结构重塑,使符号的视觉冲击感更为强烈,借此加强其艺术审美特性 [8] 。

3.2.2. 色彩符号提炼

除图形符号外,色彩符号同样也是文创产品的文化内在意蕴的表达途径之一,它能在视觉层面直观的传递文化中情感语言。而在侗族建筑色彩符号的提炼过程中,要以侗族风雨桥与鼓楼的原有特征色彩搭配为设计来源,并结合现代色彩审美观念中的比例、对比等处理手法进行设计创新,达到侗族建筑文化主题的呈现与意蕴醇厚,凸显侗族文化特性,符合消费者的审美需求认可 [9] 。

传统的侗族鼓楼与风雨桥在整体色彩组合上较为相似,主要在于两者建筑整体色彩都采用大面积的中灰色瓦片与棕色木材质结构,并且在两个建筑物中都使用了白色作为普遍的装饰色彩,例如在风雨桥的望板、檐角与椽头处都放置了白色泥塑。建筑中黑白灰三色的简单搭配给人以简洁古朴、和谐统一的视觉美感,在建筑部件的细节配色更为丰富,鼓楼与风雨桥在檐面下的壁板上有以白色为底,红、黄、绿、青四色绘制的山水、人物与禽鸟等装饰性纹样,极大地丰富了侗族建筑的色彩语言,使得建筑整体呈现庄重而又活泼之感,富含民族神秘感 [10] [11] 。

3.3. 载体选择

文创产品的载体选择,一方面需要考虑文化符号提炼结果,另一方面需要将文创产品的功能适应性进行兼容。具体来说,即要将文创产品的功能性与文化意蕴两个方面进行交叉融合,在深入了解侗族建筑典型代表的文化内涵特征与民俗风情的同时,具体分析公众对于文创产品的需求层次。以此确定所提炼的侗族建筑文化符号在融入到文创产品中时,既保留了侗族建筑文化的内涵性质,又具备了产品的实用功能,最终呈现民族文化特色与实用性同时具备的文创作品 [12] [13] 。

4. 侗族建筑文创产品设计案例分析

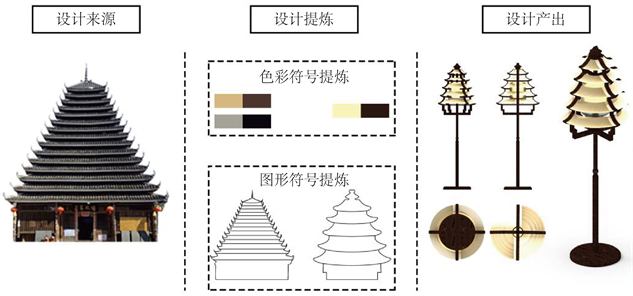

4.1. “侗·筑”灯具

该款文创产品以灯具为设计载体,融入侗族建筑代表中的鼓楼来进行设计创新。通过对鼓楼的建筑外观造型与建筑结构符号进行提炼,得到了外观轮廓与部分结构线条的图形符号、木材材质肌理元素与主要色彩搭配。在实际的符号应用过程中,将鼓楼建筑轮廓与灯具骨架进行结构融合,将平面式的轮廓线条通过十字交错的形式进行灯架固定,将鼓楼每一层楼的檐面设计转化成灯具的灯罩,按照鼓楼层层堆叠的建筑造型依次排列,形成独具风情的韵律美感。在灯具材质方面,参照传统木质鼓楼,选择以木材为灯具的主体骨架材质,符合建筑特点,而为加强灯具的光效,选择亚麻布为灯罩材质,借此烘托出温暖而又朴实的侗族人文温度。在色彩符号方面,则基于灯具材质的原色为主,分别是木材的棕色与亚麻布的浅亚麻色为核心,色彩搭配大方典雅,彰显侗族建筑魅力,详见图3。设计作品整体在灯光下虚实相生,刚柔兼顾,光影交错间既突显了侗族鼓楼的建筑文化,也增添了一抹民族神秘感与浓厚的历史感。

Figure 3. “Dong·Zhu” lighting design practice

图3. “侗·筑”灯具设计实践③

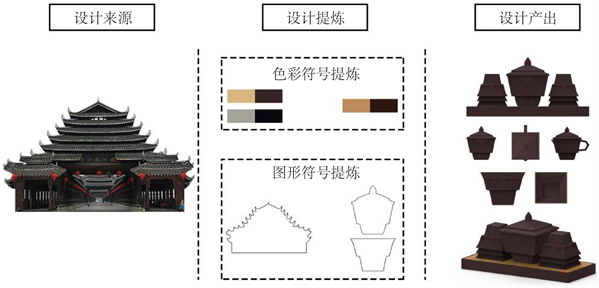

4.2. “侗·筑”系列茶具

“侗·筑”系列茶具从图形符号、色彩符号与材质肌理三方面对侗族建筑符号入手,以茶具为设计载体,并融入侗族建筑代表中的风雨桥来进行设计创新。在实际的风雨桥建筑符号应用过程中,将桥面设计转化成摆放茶具的茶盘,提炼简化廊亭轮廓线条,分别作为茶杯与茶壶的造型基础,两者外观皆为倒梯形,一方面便于茶杯的摞叠,节省存放空间,另一方面让茶具整体造型风格协调统一。茶杯杯口向外微微弯曲,使得茶杯的层层倒扣仿若风雨桥中廊桥的飞檐层叠,而茶壶顶盖的设计造型以廊亭顶部造型为原型。在色彩方面,茶壶与茶杯、茶盘底托都以陶泥原色为主,而茶盘盖板则以竹板原色为主,详见图4。设计作品将中国传统的茶文化与侗族建筑文化相结合,两者文化内涵在设计作品中交相辉映,呈现出别具一格的设计风格。

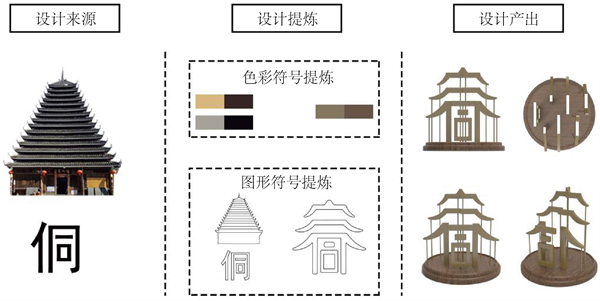

4.3. “侗·筑”香具

侗·筑香具利用侗族鼓楼与“侗”字为设计符号提炼来源,结合香具载体形式来进行设计创新。在实际的符号应用过程中,通过对鼓楼的建筑外观轮廓与“侗”字的线条符号进行解构,拆分成若干的部件符号,并将其实体化。在将鼓楼建筑结构中的撑柱进行设计创新,用以支持实体化部件,以空间错位的设计手法安置于不同的立面空间,不仅增强了设计作品的形式美感,也将其趣味性与韵味进行提高。在产品材质方面,主要以纯铜材质部件与木质底盘为主,而色彩为突显原生质地,仍以黄铜与木材原色

Figure 4. Design practice of “Dong·Zhu” series tea set

图4. “侗·筑”系列茶具设计实践④

为主要色彩搭配,详见图5。设计作品整体通过以侗族建筑文化符号进行设计衍生,传承其建筑文化内涵,也兼顾了传统香具的功能实现,让产品更富创新性、民族性与文化性。

Figure 5. Design Practice of “Dong·Zhu” incense set

图5. “侗·筑”香具设计实践⑤

5. 总结

侗族文化源远流长,而其侗族建筑文化更是我国漫长历史岁月沉淀下来的建筑文化瑰宝,期内蕴含着丰富的历史文化内涵与独特的民族艺术价值。本文从侗族建筑中的典型代表——鼓楼与风雨桥的“形”、“意”两方面着手,对两者的建筑外观轮廓与建筑结构进行符号元素的提炼与演化、侗族建筑文化的具象化,并将两者应用于文创产品设计之中,同时结合三个实际案例进行具体分析,来论述文创产品融入民族建筑文化元素的可行性。

传统文化与现代设计相结合,是现今传承发展传统文化的发展趋势,侗族传统文化的创新发展需要符合时代发展的优良载体,而文创产品融合了文化与商品的双重属性,符合其发展需求。侗族建筑文化与文创产品两者的相互结合,相辅相成,既为侗族建筑文化创造了新时代传承、传播的有效途径,加强文化认同感,也能有效推动文创产品设计领域的可持续发展。

注释

①图1来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664870826521682694

②图2来源:http://travel.sina.com.cn/china/2015-03-30/1145302553_4.shtml

③图3来源:作者自绘

④图4来源:作者自绘

⑤图5来源:作者自绘

NOTES

*通讯作者。