1. 引言

雪是一种由大量白色不透明的冰晶(雪晶)和其聚合物(雪团)组成的降水形式。雪通常来自于雨层云和高层云,其降水强度变化较为缓慢。当气温高于0℃时,雪晶和雪团开始融化或部分融化,形成湿雪,而完全融化的则成为雨水,当雨和雪同时降落时,称为雨夹雪。降雪量和其他降水形式一样,使用相应的水层厚度来度量,单位通常为毫米。在实际应用中,有时也会使用降雪在平地上积累的深度来度量降雪量 [1] 。在我国,暴雪的标准为12小时内出现6~9.9 mm降雪量或24小时出现10~19.9 mm降雪量 [2] 。

降雪现象在我国北方较为常见,暴雪时有发生,而南方出现大雪以上的天气较少,但是近年来我国南方出现了多次较大范围的低温雨雪天气,例如2018年1月及2008年1月出现的极端低温雨雪天气中,暴雪现象均造成了较大的经济损失。目前,在我国南方地区降雪观测主要依靠人工观测,观测范围局限在观测站点。相较于人工观测,使用多普勒天气雷达进行观测,可以对降雪现象进行连续、大范围观测,但是对于降雪的分布特征及强度特征只能有大致的判断。针对与不同目标物,单偏振多普勒天气雷达并不可以直接区分,就有必要对降雪的雷达回波特征进行分析,研究其判断特征。

目前对我国南方地区降雪雷达回波特征的研究比北方地区要少。刘红武等 [3] 在对2018年湖南省的一次暴雪过程分析中,认为在天气雷达径向速度场存在明显的“牛眼”特征表明存在西南急流,是维持强降雪的主要原因;陈鲍发等 [4] 对比了江西省2014,2016,2018年三次暴雪过程进行对比分析,指出不同量级的降雪对应不同dBz值,雨雪回波的反射率因子图像特征存在较大差异,高低层风向不同等雷达特征。谢维等 [5] 在研究2021年江西省一次雨雪天气过程时,指出雨、雪对应的反射率因子图像有絮状和片状的区别,同时雪的回波强度较弱,回波顶高与垂直液态水含量更低;洪丽霞等 [6] 对2022年江西一次暴雪过程分析中,指出降雪回波在组合反射率拼图中呈现出片状结构,但是垂直升展高度较低,大量级的降雪对应这更高的dBz值,最大可达30~35 dBz。唐明辉等 [7] 对2021年湖南省一次雨雪天气相态转换过程分析中提出径向速度图中“零速度线”呈直线、有弱风速辐合,可表明降雪将维持和增强,风场辐散特征出现时,降雪将减弱的雷达特征。胡媚等 [8] 对湖南省2021年同一次暴雪过程针对长沙雷达进行分析,还发现可以使用垂直风廓线产品3.4~4.9 km高度风场变化情况判断短波槽的移动来判断动力条件,可以用于预报降雪的趋势。

针对于南方地区降雪的多普勒雷达特征研究多集中在长江中下游地区,对于西南地区东部山区的降雪分析较少。贵州省铜仁市位于西南地区东部山区,地形崎岖复杂,同时冬季易受到强冷空气影响产生降雪,本文章通过ERA5再分析数据、降雪量观测数据、micaps地面填图数据、雷达数据等资料对2022年1月30~31日贵州省铜仁市一次暴雪天气进行分析,以期提取一些短临预报指标。

2. 天气概述

2.1. 资料说明

本文使用的雷达数据来自铜仁C波段多普勒天气雷达,海拔790 m,扫描模式为VCP21。天气形势分析使用ERA5再分析资料,来自于欧洲中长期天气预报中心CDS服务。降水、温度数据来自于micaps地面填图,降雪量数据来自于铜仁十个国家气象观测站点人工观测。

2.2. 雨雪实况

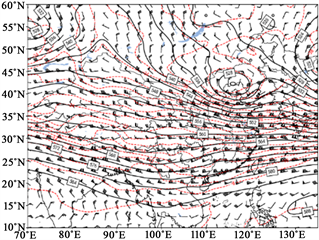

2022年1月30~31日铜仁市全市出现一次明显降雪过程,铜仁市东部降雪量级达大到暴雪,市西部降雪量级小到中雪。通过对过程期间贵州省雷达回波拼图、1小时国家地面自动填图分析显示,30日16时降水回波自贵州省西南部开始进入、并持续发展带来降雪(16时地面填图显示兴仁、安龙出现雨夹雪),随后降水回波自省西南向东北方向移动发展。30日20时30分左右降水回波开始影响铜仁市南部边缘地区(21时填图岑巩出现雨夹雪,22时填图玉屏出现小雪),并继续向东北移动发展。

30日22时到31日8时为降雪集中时段,地面填图显示铜仁市东部玉屏,江口,万山、碧江天气现象为阴天转雪、大到暴雪,其余区县天气现象为阴天转小雪到中雪。30日20时至31日8时各区县降水量情况如表1所示(石阡国家站自动站数据有误,6.2 mm降雪量为人工观测值),碧江、万山、江口降雪量分别达到12,18.6,11.3 mm,积雪深度分别达到11,19,6 cm,达到暴雪量级,石阡出现大雪,思南、印江出现中雪,德江、沿河出现小雪。31日9时后降水回波逐渐移出铜仁市(09时填图松桃雨夹雪),而后铜仁全市转多云天气。各区县逐小时降水量如图1所示,可见东部区县在31日0时后小时降水量明显加大,在31日6时后明显减弱。

Table 1. Temperature and snowfall conditions in various urban areas of Tongren city from 20:00 on January 30th to 8:00 on January 31st, 2022

表1. 2022年1月30日20时~31日8时铜仁市各区县城区温度和降雪实况

Figure 1. Hourly precipitation from 20:00 on January 30th to 8:00 on January 31st in each district and county of Tongren City

图1. 铜仁市各区县1月30日20时~31日8时逐小时降水量

2.3. 天气背景

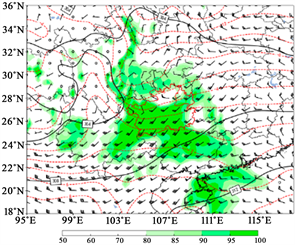

图2为30日20时环流形势,500 hPa (图2(a))中高纬为多槽脊形势,南支槽位于四川到云南东部一线,铜仁受槽前西南气流控制,风速20~28 m/s,比湿0~1 g/kg,−16℃线压至贵州南部边缘;700 hPa (图2(b))切变线位于重庆到贵州北部一线,铜仁受切变线南侧西南急流控制,风速达到10~12 m/s,比湿3~5 g/kg,温度槽位于贵州西部,−2℃线控制铜仁,−4℃线控制铜仁北部;850 hPa (图2(d))铜仁受偏东风和倒槽影响,风速2~4 m/s,比湿2~4 g/kg,温度槽位于贵州南部到广西西部,铜仁受−4℃线控制。地面(图2(c))冷高压位于蒙古西部,中心气压达到1060 hPa,前锋冷空气扩散南下,经内蒙古–山西–湖北–湖南以东北路径侵入铜仁,1025 hPa线达遵义中部,准静止锋活跃位于云贵交界处,锋区宽广,东部达贵阳以东–黔东南州北部。

(a) (b)

(a) (b)

(c) (d)

(c) (d)

Figure 2. The atmospheric circulation pattern at 20:00 on January 30, 2022

图2. 2022年1月30日20时环流形势

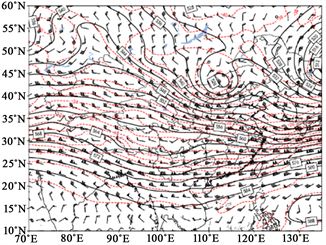

图3为31日8时环流形势,500 hPa (图3(a))南支槽东移至贵州西部,铜仁受槽前西南气流控制,风速22~28 m/s,比湿0~2 g/kg;700 hPa (图3(b))切变线南压至贵州北部,急流南压至贵州南部边缘,铜仁风速减弱至4~8 m/s,比湿4 g/kg,温度槽位于贵州西部,−4℃线位于贵州中部一线;850 hPa (图3(d))切变线南压至广西中部,铜仁受东北风控制,风速4 m/s,比湿3 g/kg,温度槽位于湖南西部到广西中部,铜仁受−4℃线控制。地面(图3(c))冷高压中心位置维持在蒙古西部,中心气压增强达到1065 hPa,前锋的冷空气继续自山西–湖北–湖南的东北路径补充影响铜仁,遵义–铜仁间的等压线达1027.5 hPa,准静止锋稍西进至云南东部。

3. 多普勒雷达回波特征分析

3.1. 反射率因子特征

本次暴雪过程铜仁市境内回波组合反射率因子在15~35 dBZ之间、反射率因子回波梯度较小,为连续性层状云降水回波。据铜仁雷达组合反射率探测,30日20时32分我市南部边缘开始出现降水回波,并自西南向东北方向移动发展,于22时28分影响我市东部全境,31日6时后明显减弱,9时后移出我市,图略。

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

Figure 3. The atmospheric circulation pattern at 8:00 on January 31, 2022

图3. 2022年1月31日8时环流形势

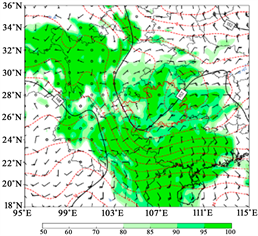

从全省雷达组合反射率因子拼图上看,我市位于降水回波下游,回波于30日20时32分影响铜仁市南部,随后东移北扩发展增强。图4为铜仁雷达各时段最大反射率因子产品图,30日20时38分我市南部边缘、黔东南北部的降水回波最大高度已经伸展到6 km,回波质心较低位于0~3 km,降雪开始发生(图4(a));21时30分回波北抬到铜仁雷达站区域附近,回波接地、顶高也为6 km (图4(b));22时28分时,回波完全影响铜仁市东部,回波强度增强,万山、碧江、江口区域最大反射率因子已经达到30~35 dBZ (图4(c));31日1时15分时,我市东部区域降雪回波发展到鼎盛期,特别是在江口、碧江区域最大反射率因子达到30~35 dBZ的范围扩大,该时段碧江、江口的小时降水量也明显增大(图4(d));31日4时50分碧江、江口区域的最大反射率因子略有减弱,而万山、玉屏区域有所加强,达到30~35 dBZ,万山的小时降水量也较其他时段更大(图4(e));31日6时00分万山区域的最大反射率因子略有减弱,而碧江区域有所加强,达到30 dBZ,

该时段碧江的小时降水量也略有增大(图4(f));31日7时15分回波强度减弱且系统明显东移,降水强度减小(图4(g));31日9时28分回波强度明显减弱且系统明显东移出市,降水趋于结束(图4(h))。总体上看,我市本次降水较强时段最大反射率因子集中在0~3 km,最大回波强度在30~35 dBZ,持续时间长且较为稳定,此时段对应较强降雪时段,说明最大反射率因子为30~35 dBZ及其高度与小时降水量强度和持续时间有正相关关系。反之,30日20时28分、21时30分最大反射率因子在南部达到40 dBZ的区域,其地面填图为雨夹雪。

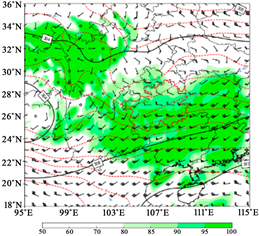

由于铜仁雷达探测受到梵净山阻挡,所以我市西部现阶段主要采用务川雷达探测。图5为务川雷达各时段组合反射率因子图,30日22时18分铜仁市西部边缘开始出现降水回波,并自西南向东北方向移动发展(图5(a));31日0时58分回波影响铜仁市西部大部分区域,回波强度达到25~30 dBZ,强度相较于铜仁市东部偏弱,在最大小时降水量上表现一致(图5(b))。31日2时28分到5时58分,铜仁市西部回波减弱,但是遵义区域依然有连片的回波,后续东移仍影响铜仁市西部,降雪为间歇性小雪(图5(c)、图5(d)、图5(e));8时30分回波基本消散,过程结束(图5(f))。相较于铜仁市东部,在本次降雪过程中,铜仁市西部反射率因子强度明显比东部要小,持续时间也短于东部,铜仁市西部小时降水量强度及持续时间弱于东部。单独在铜仁市西部看,西南部的石阡、思南区域的回波强度、持续时间都大于西北部。

3.2. 径向速度

图6为铜仁雷达30日22时28分各仰角径向速度图。0.5˚仰角上(图6(a)),零速度线在60 km探测圈内为西北–东南向,说明底层为东北风。1.5˚以上仰角上(图6(b)~(f))可见在60 km探测范围内,零速度线呈反“S”形,说明底层风向随高度逆转,有冷平流,而在第二象限60 km探测圈外,可见零速度线呈“S”形结构,说明在高层风向随高度顺转,有暖平流;江口、万山区域为风速辐合区,与之对应,该区域的最大反射率因子也较大。下层为东北风,上层为西南风,呈上暖下冷结构,大气层结稳定,所以其带来的降水较稳定。

图7为铜仁雷达31日1时50分各仰角径向速度图。0.5˚仰角上(图7(a)),零速度线在60 km探测圈内为西北–东南向,说明底层为东北风。1.5˚以上仰角上(图7(b)~(f))可见在60 km探测范围内,零速度线呈反“S”形,说明底层风向随高度逆转,有冷平流,同时零速度线曲率较图4更大,说明冷平流较之更强;在第四象限30 km探测圈内可见明显的风速辐合,与之对应,此处的最大反射率因子较大。在60 km探测圈外,从2.4˚以上仰角(图7(c)、图7(d)、图7(e)、图7(f))可见零速度线呈“S”形结构,说明在高层风向随高度顺转,有暖平流,相较于图6,此时次暖平流的高度更高。下层为东北风,上层为西南风,呈上暖下冷结构,大气层结稳定,所以其带来的降水较稳定。铜仁区域转为冷平流与大尺度辐合风场叠加的辐合风场,此时该区域的反射率因子也增强到鼎盛期,降水强度明显增强。

图8为铜仁雷达31日7时15分各仰角径向速度图。0.5˚仰角上(图8(a)),零速度线在60km探测圈内为西北–东南向,说明底层为东北风。1.5˚,2.4˚仰角上(图8(b)、图8(c))可见在60 km探测范围内,零速度线呈反“S”形,说明底层风向随高度逆转,有冷平流,同时可见冷平流的伸展高度较前更高。与图6、图7不同的是,该时次在60 km探测圈外,零速度线并没有呈“S”结构,即高层没有明显的暖平流,其次也没有明显的辐合区。与之对应,该时次后铜仁市东部区域最大反射率因子明显减弱,过程趋于结束。

3.3. 风廓线产品

图9为铜仁雷达30日21时24分(图9(a))、30日22时28分(图9(b))、31日1时50分(图9(c))、31日4时15分(图9(d))、31日6时00分(图9(e))、31日7时15分(图9(f))风廓线产品。从中可见本次过程低层一直为东北风,中上层为西南风,在0.9~1.8 km风向随高度逆转,有明显冷平流。20时38分前,从地面到12.6 km均为“ND”区,20时38分,1.5 km出现偏南风,反映了暖湿的西南风在冷垫上爬升,这与反射率因子开始影响到我市南部的时间相接近;而后可见“ND”区范围随时间推移逐渐缩小,最后缩小到7 km以上,与过程中的回波顶高一致。随着时间推移,近地面的东北风的高度也在增加,反映了冷空气的强度也在增加,偏东风的高度在31日4时达到大约1.8 km,也是小时降水强度达到较大时段。可见风廓线产品能反应出暖湿气流在冷垫上的爬升情况,冷空气的强度大小及回波高度伸展,能较好反应降雪的发生发展。

4. 结论

1) 本次暴雪过程受冷空气、500 hPa高空槽前西南气流、700 hPa急流及850 hPa偏东风和倒槽的共同影响;大气整层低于0℃、中层较强西南暖湿气流在强冷垫上爬升导致铜仁出现暴雪。

2) 降雪过程中,最大反射率因子与小时降雪量有正相关关系,在降雪回波达到30~35 dBZ时降水量较大。由于冰晶、雪粒子反射率要小于雨滴粒子,所以出现40 dBZ以上的回波可能是雨夹雪或者雨。

3) 降雪发展时,径向速度图上出现冷暖平流交汇、辐合特征加强,预示着本地区的降水强度加强,当暖平流明显减弱、辐合型风场减弱,降水强度也有所减弱。

4) 风廓线产品反应了暖湿气流在冷垫上的爬升情况,也可以直观反应出垂直风切变情况,能较好反应降雪强度的增长趋势,同时也可以通过近地面层偏东风的厚度及风向随高度旋转程度判断冷空气的强度变化。

基金项目

贵州省铜仁市气象局短临预报预警研究团队、铜仁市气象局科研项目“基于SmaAt-Unet深度学习模型的铜仁地区雷达反射率外推产品研究”(铜气科登[2023]01号)、贵州省气象局研究型业务关键技术攻关团队(QHLSSLJ [2022]-05)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。