1. 引言

优秀的科普工作可以更好地帮助公众了解科学基本原理、弘扬科学精神、增强大众对科学问题的关注和推动科学且理性的社会发展 [1] 。针对公众强烈的科普需求,进行科学知识普及才能产生有效的影响,成为优秀的科普工作。对公众的科普需求进行调研,了解公众对科普的认知及需求程度,开展科普需求调研,对科普工作内容针对性和有效性提供重要参考 [1] [2] 。本调研从科普内容需求、渠道需求、形式需求、设施需求等方面设计问卷,采取线上和线下相结合的调研方式获取有关需求信息,在统计分析调研结果、总结公众科普需求特征的基础上,提出深化科普工作的对策建议。

2. 调研方案设计

2.1. 问卷设计

2.1.1. 问卷设计理念及原则

科学普及是公共服务的重要组成部分,对提高科学素养、促进社会进步具有重要意义 [1] 。为了保证科普工作的有效性和相关性,我们必须深入了解目标受众的需求和期望,以及公众对科普工作的满意程度。因此,本次问卷调查特别关注参与对象和温州市公众的需求,旨在真实反映当前温州市科普工作的实际情况。问卷指标体系的设计对研究的质量和效果有着决定性的影响。在本次设计过程中,我们遵循目的明确、科学可靠、层次结构清晰、系统全面、操作方便、可比性强的原则,共设计了17个问题。这一科学、全面的指标体系涵盖了问卷调查所需的所有因素,为深入了解温州市科普工作提供了有力支撑。

2.1.2. 问卷设计指标体系

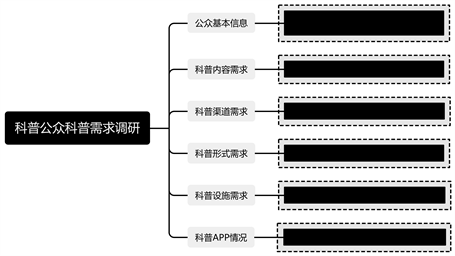

公众科普需求调查问卷,共设17个问题,全面覆盖公众基本情况、科普内容需求、科普渠道需求、科普形式需求、科普设施需求、科普App使用等6个一级指标。在此基础上,进一步构建相应的二级指标,形成完整的问卷指标体系 [2] 。整个指标构建框架如图1所示,清晰地展示了问卷的结构和内容。

总体而言,问卷的指标设计既关注了科普内容本身的需求,也对科普知识传播的渠道、形式、工具和外部环境进行了深入的探索。通过本次问卷调查,我们希望能够准确了解和把握温州市公众对科普工作的具体需求和期望,为温州市科普工作的完善和发展提供有价值的参考和建议。

Figure 1. Diagram of the construction of indicators

图1. 指标构建框架图

2.2. 调研方法

公众科普需求调查采用线上线下相结合的方式进行。线上调查通过网页链接、二维码分发和问卷调查的形式进行,而线下调研则针对那些不熟悉电脑和手机的人群,通过个人指导和调研的方式进行。本次调查采用大样本随机调查的方法,从调查结果来看,我们共发放了4710份问卷,成功回收了4710份问卷,其中有效问卷为4694份,问卷回收率达到了99.7%。

2.3. 调查对象的基本情况

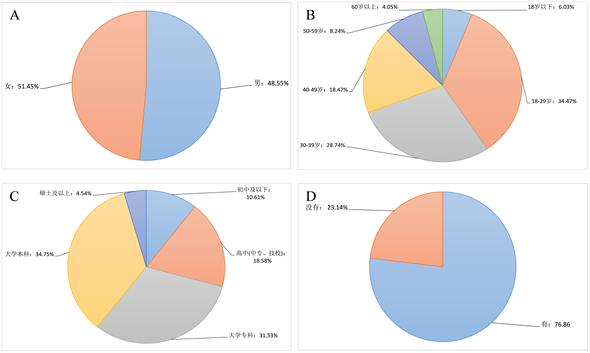

Figure 2. (A) Gender composition; (B) age composition; (C) composition of educational attainment; (D) participation in science popularization activities

图2. (A) 性别构成;(B) 年龄构成;(C) 教育程度构成;(D) 科普活动参与状况

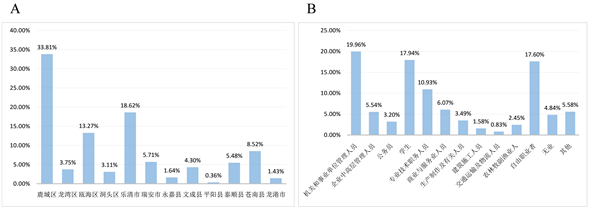

问卷对公众信息的调查包括性别、年龄、教育程度、生活区域、职业、科普活动参与状况等多项内容。此次有效回收的4694份问卷中,在被调查者的性别构成方面(如图2(A)),男性被调查者占样本总数的48.55%,女性被调查者占样本总数的51.45%;在被调查者的年龄构成方面(如图2(B)),18~39岁的青年是主要参与的被调查群体,65岁及以上及18岁以下被调查者相对较少;在被调查者的教育程度方面(如图2(C)),大学专科被调查者和大学本科被调查者的占比较接近,是主要参与群体;在被调查者的生活区域方面(如图3(A)),各县(市、区)公众均有参与;在被调查者的职业构成方面(如图3(B)),各类职业的公众均占一定比例。在科普活动参与状况方面(如图2(D)),大部分被调查者曾参与过科普活动 [3] 。

Figure 3. (A) Living area composition; (B) occupational composition

图3. (A) 生活区域构成;(B) 职业构成

3. 调研分析

3.1. 公众科普内容需求分析

3.1.1. 食品安全、生命与健康、气候生态与环境是公众最关注的科普话题

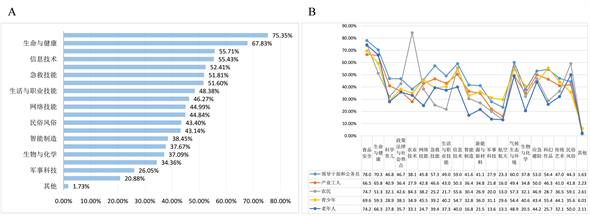

在调查中,数据结果显示(如图4(A))从整体来看,温州市公众最关注的科普话题是日常知识类及自然科学类,前三分别是食品安全、生命与健康、气候生态与环境,在4694名受访者中,特别是食品安全和生命健康受到了远高于其他科普话题的关注。其中,3537名受访者表示对生命和健康感兴趣,占样本总数的75.35%;3184名受访者表示对食品安全有兴趣,占样本总数的67.83%;2615名受访者对气候、生态和环境感兴趣,占样本总数的55.71%。这些结果显示出公众对食品安全和生命健康问题的高度关注。另外,信息技术(55.43%)、科幻作品(52.41%)、急救技能(51.81%)也是公众关注度较高的科普话题。

3.1.2. 受年龄、职业因素影响,公众对科普内容的需求存在差异

数据结果显示(如图4(B))五大重点人群最关注的科普话题存在相对差异性。其中,领导干部和公务员群体最关注的科普话题是食品安全(78.03%)、生命与健康(70.38%)和气候生态与环境(60.06%);产业工人群体最关注的科普话题是注食品安全(66.51%)、生命与健康(65.86%)和信息技术(50.33%);农民群体最关注的科普话题是农业技术(84.35%)、食品安全(74.78%)和民俗风俗(59.13%);青少年最关注的科普话题是食品安全(69.61%)、生命与健康(59.36%)和科幻作品(55.48%);老年人最关注的科普话题是食品安全(74.21%)、生命与健康(66.32%)和民俗风俗(50.00%)。

值得注意的是,食品安全和生命与健康是大部分群体最为关注的科普话题,且关注度没有呈现随年龄的增长而增加的趋势,属于公众广泛高度关注的话题。究其原因可能为:健康关乎民生幸福与社会和谐,尤其是新冠疫情让公众对健康信息的需求度大幅提高。另外随着科学技术的发展,大健康产业已经成为一种新潮流、新趋势,餐食可追溯、实时监控、AI识别等数字化也加速让食品安全成为新风口。

另外领导干部和公务员更加关注发展类科普话题,老年人和青少年更加关注生活与生存类科普话题。农民群体关注的科普话题首位则是农业技术,远高于其他人群对该话题的关注度,气候生态与环境也是该人群较为关注的科普话题之一,这与其职业需求息息相关。

Figure 4. (A) Statistics on science topics of public interest; (B) statistics on science topics of interest to the five key populations

图4. (A) 公众关注的科普话题统计;(B) 五大重点人群关注的科普话题统计

3.2. 公众科普渠道需求分析

根据文献整理和相关数据查阅,问卷将科普渠道分为六大类:科普场所(科普场馆、科普橱窗廊道等)、科普活动(科普培训/讲座/展览等)、专业科普图书/影片等,传统媒介(报刊、广播、电视等)、网络渠道(手机、电脑等)和其他渠道(如人际交流等) [3] 。基于此,对温州市公众科普渠道需求进行分析和研究 [4] 。

3.2.1. 传统科普渠道是公众最期望获取科普信息的方式

当前温州市公众最期望获取科学知识渠道的前三位分别是参观科普场所(60.95%)、参加科普活动(55.3%)和使用网络渠道(54.07%)。通过数据可见(见图5(A)),信息化时代下,温州市公众最期待的科普渠道并不是网络渠道。造成这种现象的原因可能如下:公众对以手机网络为代表的信息化科普渠道的信任与期望存在一定的差异。公众更倾向于相信传统的科普渠道。在网络环境下,任何人都可以成为信息的发送者和接收者,导致网络上充斥着大量虚假或落后的信息。此外,信息在传播过程中往往会发生扭曲,社会信息已经超出了个人有效接收、处理和利用的能力极限,这影响了公众对网络信息的信任 [5] 。

3.2.2. 受文化程度影响,公众对科普渠道的需求存在差异

随着文化程度的提高,温州市公众选择科普场所、科普活动、专业科普图书/影片和使用网络渠道的平均值也明显随之提高(见图5(B))。分析其原因,一方面参观科普场馆、参加科普活动等传统科普形式传播范围小、公众获取成本较高、难度较大,学历越高的公众越有意愿、有条件通过上述方式获取科学知识;另一方面,学历越高的公众对手机网络的运用更加熟悉,可以准确获取其需要的知识。另外专业科普图书/影片对公众的文化程度有一定的要求。因此,文化程度越低的公众,通过专业科普图书/影片获取科学信息的可能性越小 [6] 。

Figure 5. (A) Statistical chart on public expectation of channels for obtaining popularized science information; (B) line graph of the public’s expectation of science popularization channels by education level

图5. (A) 公众期待获取科普信息的渠道情况统计图;(B) 不同学历公众期望的科普渠道情况折线图

3.3. 公众科普渠道需求分析

3.3.1. 公众对科普活动形式的需求受自身职业、年龄影响

当前温州市公众最期望在线下开展的科普活动形式前三位分别是科普展览、宣传等专题活动(71.84%),科普讲座、培训(57.93%)和科技知识、制作竞赛(41.63%)。从图6(A)中可以看出,五大重点人群对科普活动的形式偏好也存在一定差异。领导干部和公务员群体、产业工人群体以及青少年群体对科普展览、宣传等专题活动的期望度远高于其他科普活动形式;农民群体对科普展览、宣传等专题活动的期望度与对科普讲座、培训的期望度持平;而老年人群体更乐于参加科普讲座、培训。

3.3.2. 公众对手机作品形式的选择呈多样性

根据图6(B)的数据,可以看出在使用手机获取科学知识时,公众首选的前三种作品形式分别是短视频(66.64%)、图片文章(62.06%)和音频(37.22%)。这涵盖了传统形式以图片文章为代表和新兴形式以短视频为代表的内容。图片文章作为传统科普书籍的主要表现形式,在传统科学传播方式中扮演着重要角色,具备较高的权威性和影响力,能够赢得公众的信任和自信。微信公众号、科普网站、新闻网等科普移动端通常通过“文章配图”的方式传播知识。而短视频作为一种新兴形式,迎合了当前快节奏、碎片化阅读的趋势,在现代快速消费社会中更易于被大众接受和吸收,让人们在繁忙的工作之余能够快速获取科学知识。因此,短视频形式方便了人们在忙碌的工作中迅速获取科学知识。

Figure 6. (A) Public preferences for forms of online popular science works; (B) public preference for forms of popularization of science activities

图6. (A) 公众对网络科普作品形式的喜好度;(B) 公众对科普活动形式的喜好度

3.4. 公众科普设施需求分析

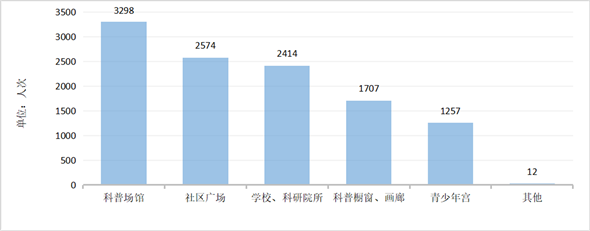

科普阵地是普及科学知识、推广科技成果的重要场所,是提高全民科学素质、开展科普工作的重要平台和载体。加快科普阵地建设,对于服务科技创新、提高全民科学素质具有重要意义。从图7可以看出,温州市公众最倾向获取科普知识的场所是科普场馆,作为大众信息传播中心的科技馆、博物馆、展览馆均肩负着科学技术普及的重任。

Figure 7. Public preference for science venues for acquiring science knowledge

图7. 公众对获取科普知识的科普场所的喜好度

4. 结论与讨论

4.1. 公众科普需求的特征

4.1.1. 在科普内容的需求上呈集中性与差异性

总体而言,温州市公众对科普内容的需求和关注较为集中,主要集中在食品安全、生命健康和气候生态环境三个方面。在受访者中,公众对食品安全和生命健康科普内容的需求超过一半。然而,根据年龄和职业的不同,公众对科普内容的需求也存在差异。首先,受到社会分工和教育等因素的影响,领导干部和官员更倾向于关注科学发展话题,而老年人和年轻人更倾向于关注与日常生活和生存相关的科学话题。其次,不同年龄段的公众对食品安全、生命健康等科普话题的关注焦点也存在差异。年龄较大的公众更关注健康和医疗问题,而年轻人可能更关注其他方面的科学知识。第三,不同职业的受众对科普话题的需求会受到自身职业的影响。不同职业的人可能对特定领域的科学知识有更高的需求。综上所述,了解公众的年龄、职业和兴趣等因素对科普内容的需求有助于针对不同群体开展有针对性的科普活动。

4.1.2. 在科普渠道的需求上呈传统和信息化结合倾向

在科普渠道需求的调查中,位列前三位的分别是参观科普场所、参加科普活动和使用网络渠道。说明温州市公众最期待获取科普知识的渠道仍是科普传播的传统渠道,这与公众对科普信息的信任度息息相关。但同时温州市公众对以手机网络为代表的信息化科普渠道的选择度也较高,在信息化的时代背景下,信息化渠道是科普工作者需要积极拓展的渠道之一。当前,社会公众对信息化科普渠道的迫切需求与低信任度之间的矛盾,是开展科普工作亟须解决的问题。

4.1.3. 在科普形式的需求上呈多元化趋势

温州市公众对科普的需求呈现出既需要官方的、权威的科普形式,又需要相对容易、方便的科普形式的特点。温州市公众在移动阅读表达形式的选择上呈现出多样性,有以微信等社交平台为代表的相对便捷的方式,也愿意通过中国科普网或科普类应用程序等相对权威的官方网站获取科学知识。当公众通过手机获取科学知识时,他们首选的前三种作品形式是短视频、图片文章和音频。这表明温州市公众既愿意选择主流的传统科普形式,也愿意尝试新颖活泼的科普形式。此外,超过一半的公众更喜欢参与科普展览、科普宣传、科普讲座、科普培训等主题活动,这表明温州市公众愿意通过多元化的方式获取科学知识。因此,了解公众对科普内容的需求和喜好,可以在科普活动中提供多样化的选择,满足公众的需求。

4.2. 科普工作开展的对策建议

强化科普内容供给精准化:根据对温州市公众科普需求的调查研究结果,食品安全、生命健康、气候和生态环境是公众最关心的科学话题。因此,在当前和今后的科普工作中,应将重点放在满足公众在这些领域的需求上。此外,科普工作还需要利用大数据等信息技术工具,以满足公众在科普内容方面的独特性和差异化需求。在垂直维度上,可以利用内容挖掘和用户管理技术,综合科普信息和用户数据,观察内容特征与用户行为之间的潜在关联。通过大数据分析处理技术,可以及时动态跟踪不同性别、年龄、文化水平、职业和地理区域的公众对科普的需求,并提供个性化的科普内容。这样的个性化科普内容可以更好地满足公众的兴趣和需求,增强公众对科学知识的接受度和参与度。通过不断跟踪公众兴趣的发展趋势,科普工作者可以及时调整和优化科普内容的策划和传播方式,使科普工作更加有针对性和有效性。

提升科普渠道供给信任度:首先要完善传统科普渠道。温州市公众当下获取科学知识的期望渠道仍是科普场所和科普活动,完善科普渠道是当前科普工作的重点之一。随着互联网的普及,它已成为公众获取具有科学质量的科学信息的主要渠道。因此,科普工作需要不断完善互联网科普渠道,以提供高质量、可靠的科学知识。科普渠道的信息化是必然趋势。借助互联网、大数据、虚拟现实、人工智能等信息技术手段,科普渠道可以实现信息化,提供更广泛的覆盖面、更快的传播速度、更强的互动性和更多样的表现形式。温州市公众对信息化渠道具有广泛的覆盖面、快速的传播速度、强大的互动性和多样的表现形式等特点,并对其抱有很高的期望。因此,科普工作应根据公众对信息化渠道的需求,不断改进和发展科普渠道,以满足公众的期望和需求。相关监管机制的完善也是重要的一环。随着科普信息化渠道的发展,需要建立有效的监管机制,以便依法管理和监督通过信息化渠道传播的负面、落后、腐败信息。这样可以减少或消除信息化渠道的不确定性,确保公众接收到健康、可靠的科学信息。积极传播健康、大众化的科学文化知识。科普工作应积极传播和普及健康、大众化的科学文化知识,以提高公众的科学素养和科学认知水平。这有助于促进科学文化的普及和科学精神的培养 [7] 。

提高科普形式供给有效性:公众科普需求的变化决定了科普的形式。在温州市,公众对短视频、图文、文章、音频等形式的移动阅读表达非常接受。为了进一步满足公众对科普的需求,科普工作者应加强移动阅读表达形式的建设,并提升科普作品的原创能力。为满足公众需求,科普工作者可以依托全市现有的科研、教育、文化等力量,实施科技卓越工程,创作一系列优秀的科普作品。同时,加强与文学、艺术、教育、媒体等领域的交流,开展多种形式的科普创作。这样可以支持科普展品的研发和科幻作品的创作,并加强对优秀科普作品的推广工作。此外,积极开展调查是十分重要的,以准确把握公众科普需求的变化。科普工作者可以通过调查研究,了解公众的需求变化,并在科普信息表达方面进行完善。通过提出切实可行的解决方案和对策,可以提高科普形态供给的有效性和相关性,更好地满足公众的科普需求 [8] 。

温州市是一个浙江省辖地级市,全市常住人口约一千万人,是一个典型的中等市级城市。本调研虽然是针对温州市民开展,但我们相信该研究结果对全国其他中等地级市具有一定的参考意义。

致谢

感谢温州医科大学李豪同学在文章排版方面的贡献。