1. 引言

1.1. 研究工作压力的社会重要性

在当今快节奏的社会中,工作压力已经成为了一个不可忽视的问题。工作压力不仅对个体产生负面影响,如降低生产率、增加健康问题等,而且对社会也产生了深远的影响。因此,研究工作压力的社会重要性不容忽视。员工因工作压力导致的健康问题也会给企业带来额外的经济负担。长期来看,这些问题会影响到整个社会的经济发展。有研究发现,工作压力过大,会导致职业人员出现焦虑、抑郁等心理问题,影响工作效率和情绪(王怀斌,2023)这些问题不仅对个体本身产生负面影响,而且对社会也产生了不稳定因素。如果不能有效缓解工作压力,社会可能会出现更多的问题,如犯罪率上升、家庭破裂等,因此研究工作压力也有助于提高社会的整体健康水平。通过研究工作压力的来源和影响,我们可以采取有效的措施来缓解压力,从而提高个体的健康水平。健康的个体是社会发展的基础,因此缓解工作压力对社会的健康发展至关重要(姚艾伦,2023)。

综上所述,研究工作压力的社会重要性是非常显著的。我们需要重视工作压力对社会的多方面影响,通过研究和采取有效的措施来缓解压力,从而提高社会的生产力和稳定性,促进社会的健康发展。

1.2. 研究背景

随着城市化的日益扩大,职业女性逐渐成为城市职业人群中不可或缺的一份子,然而在职场生存与家庭生活之间,女性可能面临巨大的压力和挑战,人们往往认为女性则应承担更多的家庭责任(Van Daalen et al., 2006),因此职业女性在工作压力以及工作家庭冲突相关的问题尤为突出,而且工作压力对于婚姻质量有着非常大的影响,已有研究表明,近年来婚姻质量问题越来越受到人们的关注(张鹏,2013)。

已有研究表明,已婚已育的职业女性的工作家庭冲突可以显著地预测其婚姻满意度,工作家庭冲突对婚姻满意度有着十分突出的负面作用,在冲突剧烈的情况下个体的婚姻满意度将大幅下降(Liu & Cheung, 2015),从而影响婚姻质量。本文在梳理前人已有研究的基础上,以城市职业女性为研究对象,旨在探究工作压力对城市职业女性婚姻质量的影响,并尝试寻找工作家庭冲突在其中的中介作用及家庭支持型主管行为的调节作用,以期为相关部门提供建议,促进职业女性身心健康、家庭幸福的提升,同时为职业女性提供更好的工作–家庭平衡策略,以增强婚姻质量和生活质量。

工作压力(work pressure)是指个体在工作场所中感受到的各种不良刺激从而激发出来的负面心理生理反应(凌文辁等,2004)。在现代社会,由于激烈的竞争和日益增长的城市化,每个人都感受到不同程度的压力。有研究表明,工作压力会对个人的健康造成重大危害。大约50%~80%的疾病都是心理躯体疾病或是与压力有关的疾病(Di Salvo et al., 2020)。工作压力被认为是身体和精神健康不佳、人为失误及工作场所生产力低下的主要原因(吴友军,付艳红,2023)。吴延水(2012)认为“工作压力是一把双刃剑,它对个人的生理、心理、行为以及对组织效率和业绩都有重大影响”。工作压力过大时会损害个人的身心健康,引起的个人的生理影响往往使个人患上生理和精神疾病,从而可能会降低婚姻质量。婚姻质量(marital quality)是夫妻双方对婚姻满意度与和谐度的主观感知与评价(Spanier & Lewis, 1980)。家庭和工作是个人生活的两个重要组成部分,家庭是释放工作压力的场所,婚姻处于家庭的轴心位置(李艳兰,2010)。有研究表明,工作压力不仅会影响教师的身心健康,而且对婚姻满意度、家庭和谐方面等均有影响(王文增,刘晓明,2007)。李艳红(2009)研究发现,已婚女教师工作压力、家务压力与婚姻满意度呈显著负相关,工作压力越大的女性,婚姻满意度越低,婚姻质量也就越低。一些研究表示,对中国女性来说,家庭、工作多重角色的扮演已经影响到了她们的健康状况,已婚女性更容易感知工作压力带来的身体上的疲惫感(蔡玲,2011)。由此可见,城市职业女性深受多重角色尤其是工作角色和家庭角色的困扰,导致工作压力大,身体健康状况下滑。综上所述,工作压力和婚姻质量之间可能存在着负向的预测作用,特别是对于职业女性而言。综上所示,提出研究假设1工作压力对职业女性婚姻质量具有负向预测作用。

工作–家庭冲突(family-work conflict)是工作家庭冲突的一个维度,指家庭需要与工作需要出现难以协调的矛盾时产生的角色冲突干扰。在现有针对家庭领域的研究中,有研究者发现两种形式的工作家庭冲突皆与个体婚姻质量存在负相关(彭义芳,2015;郑颖娴等,2015)。工作–家庭冲突会降低家庭满意度与婚姻满意度(Karatepe & Sokmen, 2006),同时还会降低家庭生活质量,甚至导致低家庭绩效(Higgins & Duxbury, 1992)。外国学者Haar (2004)做了一项工作–家庭冲突与婚姻质量的研究,发现工作家庭冲突对婚姻质量显著预测作用,工作–家庭冲突越严重,婚姻质量就越低。根据工作需求–资源模型理论观点,一旦员工的工作需求增加,投入到家庭中的时间和精力被工作大量占用,员工就很难履行本来承担的家庭责任,从而引发工作家庭冲突,这样可能会影响婚姻质量。尤其是现代女性往往可能承担了更多的家庭责任,她们大多把家庭放在第一位,当需要照顾家庭时,很多时候需要女性来牺牲工作时间。这时如果工作压力过大,工作无法按时完成,这样女性就无法履行必要的家庭责任,她们就会感受到更高水平的工作–家庭冲突,由于工作–家庭冲突带来的消极情绪也会影响到夫妻之间的相处与互动,从而影响婚姻质量。这种中介效应可以被视为一种连锁反应,即工作压力通过工作家庭冲突的影响对婚姻质量的产生间接影响。由此可以看出,工作家庭冲突在工作压力和婚姻质量之间具有明显的中介作用。因此通过减少职业女性工作家庭冲突,可以降低工作压力,提高女性的婚姻质量。综上所述,提出研究假设2工作–家庭冲突在工作压力以及婚姻质量中起中介作用。

家庭支持型主管行为(family supportive supervisor behaviors, FSSB)指的是“主管所展现出的支持员工履行家庭职责的行为”它包含四个维度,即情感性支持(emotional support)、工具性支持(instrumental support)、角色榜样行为(role modeling behaviors)和创新式工作–家庭管理(creative work-family management) (Hammer et al., 2006; Hammer et al., 2009)。家庭支持型主管行为可以帮助女性员工更好地平衡工作和家庭,处理好工作与家庭生活之间的关系(Odle-Dusseau et al., 2012)。工作–家庭研究将来自主管的社会支持视为一种重要资源,认为其能有效减少工作–家庭的压力。根据工作需求–控制–支持模式(简称JDCS模式) (Van Der Doef & Maes, 1999),家庭支持型主管行为是社会支持理论视角下的最新产物,是主管支持的具体化发展。在JDCS模式中,高压力的工作是高需求–低控制–低支持的工作,这种工作往往导致心理压力和生理疾病。反之,高需求–高控制–高支持的工作将增加学习、动机和技能的发展,Van Der Doef和Maes (1999)认为控制和社会支持可以减少高需求的消极影响。其实际价值在于让企业管理人员意识到可以通过增强对员工工作的控制和社会支持等来改善员工身心健康。因此当家庭支持型主管行为增加时,发生工作干扰家庭的情况就会减少,员工感受的工作–家庭关系更加平衡(黄晓玲等,2012)。另外根据资源保存理论,如果组织能够为员工应对来自工作和家庭的压力提供必要的资源,员工所面临的压力状况将可能得到有效的缓解(宋一晓等,2016)。高水平的家庭支持型主管行为可能能够缓解工作压力对婚姻质量的负面影响。研究表明家庭支持型主管行为FSSB与员工的婚姻满意感(Kossek et al., 2014)、员工配偶的婚姻满意感以及员工评价的家庭功能均正相关。以往研究发现,FSSB可以促进员工的工作–家庭平衡(姜海,杨林川,2020;Greenhaus, Ziegert, & Allen, 2012; Hammer et al., 2011; Lu, Chang, Kao, & Cooper, 2015; Odle-Dusseau, Britt, & Greene-Shortridge, 2012)这一研究得出的结论对于理解职业女性在工作家庭关系中的困境,以及如何通过职场领导和家庭支持等方式来改善其婚姻质量具有重要的意义。综上所示,提出研究假设3家庭支持型主管行为可以调节工作压力对职业女性婚姻质量的预测。

2. 方法

2.1. 对象

采用方便抽样的方法,通过问卷星平台向全国各个城市各行业的工作人员发放网络问卷,共回收问卷469份,最终获得有效问卷408份,有效率86.9%。其中,25岁及以下的占5.9%,26~30岁占24.5%,31~35岁的占41.4%,36~40岁的占8.6%,41~45岁的占6.1%,46~50岁的占4.7%,51岁及以上的占8.8%。从被试受教育程度来看,0.2%为初中(含初中未毕业)学历,2.5%为高中学历或中专(含高中未毕业),3.7%为大专(含夜大、电大)学历,69.6%为本科学历,23.3%为研究生(硕士或博士)学历。从被试社会职业类别来看,23.3%为职业高级管理人员,37.7%为中层管理人员和中层技术人员,36%为一般管理人员与一般技术人员,2.5%为体力劳动工人和个体经营人员,0.5%为临时工、失业、农民等。

2.2. 工具

2.2.1. 工作压力问卷

采用Crank等(1995)的工作压力量表,该量表的题项有7个,计分方法为李克特五点法,“完全不符合”“基本不符合”“不清楚”“基本符合”“完全符合”分别记为1~5分,较高的分值,说明个体感知到的工作压力越高。

2.2.2. 工作家庭冲突的测量

采用中国心理卫生杂志发表的工作家庭冲突量表中文版包含工作对家庭的冲突WFC以及家庭对工作的冲突FWC两个维度,选取工作对家庭的冲突维度,每个维度分为5个条目,各条目均采用1 (非常不同意)~5 (非常同意) 5级计分。分数越高表示冲突程度越高。

2.2.3. 婚姻质量的测量

采用OLSON婚姻质量问卷条目当中的婚姻满意度、夫妻交流、解决冲突的方式、子女和婚姻、角色平等性这几个维度进行测量采用Likert 5级评分,1表示完全不符合,5表示完全符合。

2.2.4. 家庭支持型主管行为量表

采用Hammer等(2009)编制的量表测量家庭支持型主管行为。该量表为四维量表,共包括14个条目(如“我的主管会事先了解我的需求”)。采用Likert 5点计分,1代表“完全不同意”,5代表“完全同意”。该量表的结构效度已在国内研究中得到了验证(邱慕梦,2016),信度系数为0.95。

3. 数据收集与处理

采用问卷星收集并回收数据,所有被试均匿名作答。将所有被试的资料整理后,用统计软件SPSS 27.0进行描述统计、相关分析;使用SPSS 27.0中的PROCESS V4.1宏程序对变量进行有调节的中介效应检验。

4. 结果

4.1. 共同方法偏差

采用Harman单因子检验(周浩,龙立荣,2004),结果发现特征根大于1的因子有17个,且第一个因子解释了全部变异量的19.457%,小于临界值40%,说明本研究不存在严重的共同方法偏差。

4.2. 变量的描述性统计和相关分析

本研究中,所有变量的描述性统计以及变量间的相关性分析见表1。工作压力、工作家庭冲突、家庭支持型主管行为和婚姻质量两两之间均呈显著相关(ps < 0.01),为有调节的中介效应检验提供了基础。工作压力和家庭支持型主管行为、婚姻质量为负相关。

Table 1. Descriptive statistical analysis and correlation analysis of variables (N = 408)

表1. 变量的描述性统计分析和相关分析(N = 408)

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001,下同。

4.3. 有调节的中介效应检验

根据温忠麟和叶宝娟(2014)提出的有调节的中介模型的检验程序,将性别、职业、学历作为控制变量,通过两步进行有调节的中介效应分析,采用SPPS中的PROCESS V4.1宏程序以及Bootstrap法重复抽样5000次分别计算95%的置信区间(Hayes, 2013)。

第一步,对简单中介模型进行检验。选择Model 4检验工作家庭冲突在工作压力与婚姻质量中介作用。结果表明,工作压力对婚姻质量的负向预测作用显著(β = −0.11, p < 0.001);加入中介变量工作家庭冲突后,工作压力对婚姻质量的直接预测作用显著(β = −0.16, p < 0.001),工作压力对工作家庭冲突的正向预测作用显著(β = 0.74, p < 0.001),工作家庭冲突对婚姻质量的负向预测作用显著(β = −0.16, p < 0.001) (见表2)。其中,Bootstrap检验表明中介作用95%的置信区间为[0.11, 0.17],中介效应量占总效应量的52.40%。

Table 2. Mediation model test table

表2. 中介模型检验表

第二步,采用Model 5检验家庭支持型主管行为对中介模型总路径的调节作用。表3结果表明,工作压力和家庭支持型主管行为的交互项能显著预测婚姻质量(β = −0.15, p < 0.05),这表明家庭支持型主管行为在工作压力–工作家庭冲突–婚姻质量这一模型中对总路径同时起到调节作用(见图1)。

Table 3. A moderated mediation effect

表3. 有调节的中介作用

注:模型中的数字为标准化路径系数。

注:模型中的数字为标准化路径系数。

Figure 1. Research assumption model

图1. 研究假设模型

为在调节效应下检验工作压力对婚姻质量的间接效应,分别取家庭支持型主管行为高于1个标准差和低于1个标准差的值进行Bootstrap检验。结果如表4所示,家庭支持型主管行为在其较低、中等、较高水平时,中介效应都显著(95% CIM−1SD [−0.12, −0.01],95% CIM [−0.17, −0.09],95% CIM+1SD [−0.25, −0.14])。因此,有调节的中介效应是存在的。

Table 4. System resulting data of standard experiment

表4. 标准试验系统结果数据

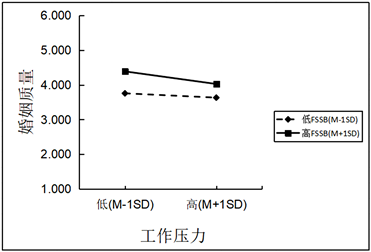

采用简单斜率检验进一步考察家庭支持型主管行为正负1个标准差时的效应值,具体分析家庭支持型主管行为在模型中对总路径的调节作用。路径的简单斜率检验表明,在家庭支持型主管行为高分组(M + 1SD)的被试中,工作压力对婚姻质量具有显著负向预测作用(t = −2.38, p < 0.05);在家庭支持型主管行为低分组(M − 1SD)的被试中,工作压力对婚姻质量也具有负向预测作用,但系数相对降低(t = −7.04, p < 0.001) (图2)。

Figure 2. The moderating effect of family supportive supervisory behavior on the relationship between work pressure and marital quality

图2. 家庭支持型主管行为对工作压力和婚姻质量关系的调节作用

5. 讨论

工作压力可以预测工作家庭冲突和婚姻质量,家庭支持型主管行为可以起调节作用。家庭支持型主管行为越高,工作压力与婚姻质量关系越弱,反之则越强。因此,职业女性应该积极应对工作压力,寻找适合自己的压力缓解方式,保持良好的心态和健康的身体,寻求领导主管的支持,平衡工作和家庭的关系,从而提高婚姻质量和生活质量。家庭支持型主管行为作为一种积极的组织行为,可以在工作压力和婚姻质量之间起到调节作用。

首先,家庭支持型主管行为可以帮助员工更好地应对和缓解工作压力。主管通过提供灵活的工作安排、支持服务和良好的沟通机制,可以帮助员工更好地平衡工作和家庭的关系,从而减轻工作压力对婚姻质量的负面影响。例如,当员工面临工作任务繁重时,主管可以提供支持和资源,协助员工完成任务,从而减轻员工的压力和焦虑(O’Driscoll et al., 2003)。

其次,家庭支持型主管行为有助于增强员工的心理福祉和幸福感,从而提高婚姻质量。当员工感受到主管的关心和支持时,他们的自尊和归属感会得到提高,从而更加积极地面对工作和家庭中的挑战。这种积极的心态和情绪可以促进夫妻间的情感联系和互相支持,从而提高婚姻质量。

此外,家庭支持型主管行为还可以促进员工的工作家庭平衡,从而进一步改善婚姻质量。通过提供家庭支持服务和灵活的工作安排,主管可以帮助员工更好地处理家庭事务和工作压力,从而减少工作家庭冲突。Choi等(2018)的研究发现,家庭支持型主管行为对员工形成积极的工作和生活心理状态具有正向作用,并且认为主管在日常工作中的支持行为能够有效疏导个体压力当员工能够在工作和家庭之间取得平衡时,他们能够更好地履行家庭角色,增加夫妻间的沟通和互相理解,从而提高婚姻质量。

综合来看,家庭支持型主管行为可以作为一个重要的调节变量,缓解工作压力对婚姻质量的负面影响。这为组织行为学和婚姻研究提供了新的视角和思路。同时,对于企业和员工来说,也提供了管理和缓解工作压力、提高婚姻质量的实际策略和方法。

6. 研究意义

6.1. 理论意义

近年来,婚姻关系研究成为重要的社会课题。我国工作压力与城市职业女性关系研究比较少,本研究以城市职业女性为研究对象,将工作–家庭冲突作为中间变量考虑其中,从影响婚姻质量的因素出发,进一步探讨婚姻质量的影响机制,丰富相关研究,为城市职业女性提供必要的工作资源与支持,促进她们的职业发展与成长,为提升职业满意度提供理论依据。

6.2. 现实意义

婚姻关系的稳定关乎整个社会的身心健康发展,如果婚姻质量得不到保证会影响生活和工作。职场以及家庭是职业女性不可避免的接触的场所,探索婚姻工作家庭影响因素对女性的身心健康发展具有现实的指导意义。

7. 结论

1) 工作压力对职业女性婚姻质量具有负向预测作用。

2) 工作–家庭冲突在工作压力与婚姻质量之间起中介作用。

3) 家庭支持型主管行为可以调节工作压力对职业女性婚姻质量的预测。