1. 引言

原子分子间的碰撞传能过程普遍存在于自然界中,对其相互作用信息,如碰撞截面、猝灭截面、有效辐射率等的研究可以丰富我们对原子物性的认识。原子分子间的碰撞能量再分配研究在等离子体物理、化学反应动力学、大气物理等学科中具有广泛应用 [1] [2] 。

碱金属原子结构简单,实验上容易激发,激发态碱原子与气体原子分子的碰撞传能研究在很多领域具有应用前景而受到很大关注。2003年,Krupke小组 [3] 首次提出了半导体泵浦碱金属蒸气激光器(Diode pumped alkali laser, DPAL)的概念,它具有量子效率高、窄线宽及高功率的优点,在冷原子制备、军工和航空航天等领域中具有很好的应用前景。国内外很多小组对DPAL的泵浦效率、输出功率、光–光转换效率等进行了研究,并取得了较大进展。2015年,Zhdanov小组 [4] 提出了流动式钾金属激光器的实验方案,获得了斜率效率为31%,最大输出功率为5 W的连续钾激光。2020年,Wang的小组 [5] 对双波长DPAL进行了研究,获得接近1 W的铷–铯激光输出。

在碱蒸气中充入缓冲气体可以增加激发态碱原子的精细结构碰撞转移截面,提高泵浦效率和输出功率。如何选择合适的缓冲气体并确定其最佳工作范围是DPAL研究的重要课题之一。Shen的小组 [6] [7] 对稀薄气体(约几百帕)中的激发态碱原子碰撞传能过程进行了实验研究,得到了相应的碰撞转移截面和有效辐射率等信息。Liu的小组 [8] 对Cs-N2系统中的碰撞传能过程进行了实验研究,给出了相应的精细结构转移速率系数。结果表明,氮气的充入加速了激发态铯原子精细结构能量交换过程。

根据已有的文献报道,DPAL的工作系统中充入的缓冲气体通常在104~106 Pa。其中,分子气体可以有效增加碰撞转移截面,但有可能与激发态碱原子反应形成化合物。惰性气体原子可以起到增加谱线宽度,有效散热及减少碱金属在窗片上的沉积等作用,但对激发态碱原子的精细结构混合影响不大。N2分子具有丰富的振转能级,容易与激发态碱原子发生能量近共振的电子–振动碰撞,同时N2分子不易与激发态碱原子反应形成化合物分子。本文对Rb-N2系统中的碰撞传能过程进行了实验研究。在Rb样品管中分别充入氮气约100~500 Torr,激光激发Rb原子到5P1/2激发态,利用激光感应荧光(laser induced fluorescence, LIF)光谱方法测量了不同温度下Rb原子D1和D2线的相对荧光强度。通过建立稳态速率方程得到了Rb(5PJ)原子的精细结构转移截面和猝灭截面,并对转移截面随温度的变化进行分析,讨论了温度对Rb(5P1/2)原子碰撞传能过程的影响。

2. 实验方案

实验装置如图1所示。样品管为一组圆柱形硬质石英玻璃管,长7.5 cm,直径2.5 cm。样品管接入真空充气系统,抽真空后充入几百毫克纯铷(其中85Rb:72.15%,87Rb:27.85%)和不同压强的氮气(100~500 Torr),充气完毕后封闭样品管从真空系统取下。实验室配套的加热铜套内径略大于样品管直径,工作时套在样品管两端,利用直流稳压电源控制加热温度,由一台双通道热电偶同时监测样品管两端温度。

钛宝石激光器(MBR-110)发射激光波长调节到794 nm,激光束沿样品管中轴线通过,在样品管侧面放置一台CCD观察并调试光路。光纤放置在与激光束垂直方向,荧光信号经单色仪分光,光电倍增管放大后进入ICCD (Andor: Shamrock-SR-500i and iStar)记录。在295 K~473 K范围改变混合气体温度,测量不同氮气压强下Rb原子的D1和D2线荧光,由荧光强度比得到不同温度下Rb原子的精细结构转移截面和猝灭截面,并讨论温度对Rb原子D1和D2线荧光和精细结构碰撞转移的影响。

3. 数据分析与讨论

3.1. 动力学过程及速率方程分析

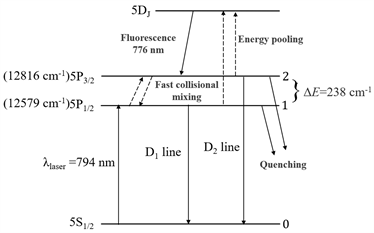

图2给出了Rb(5P1/2)原子的碰撞跃迁示意图。钛宝石激光器提供的794 nm激光激发Rb原子,激发态Rb(5P1/2)原子与基态Rb原子或N2分子发生精细结构碰撞转移跃迁到Rb(5P3/2)态,处于Rb(5PJ)态的原子再通过自发辐射过程回到基态,这一过程伴随着D1和D2线荧光发射。此外,激发态Rb(5PJ)原子还可能通过碰撞猝灭回到基态,这一过程中激发态Rb原子的能量可能转移为N2分子的振动转动能或者Rb原子的平动能,并不向外辐射荧光。当激发态原子密度足够大时,还可能发生能量合并过程,两个激发态Rb(5PJ)原子碰撞使得Rb(5DJ)原子获得布居。

Figure 2. Schematic energy level diagram of Rb atom

图2. Rb原子能级示意图

Rb-N2系统中碰撞的简单动力学过程如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

其中,M表示基态Rb原子或基态N2分子。公式(1)和(2)对应的过程表示Rb原子第一电子激发态两个精细结构能级间的碰撞转移过程,由于Rb原子的精细结构裂距小,从能量的角度看这两个过程容易发生。公式(3)和(4)对应的过程是激发态Rb原子间碰撞获得更高激发态Rb原子的碰撞能量合并过程。由于本实验中未检测到Rb原子5D→5P跃迁的荧光信号,故这两个过程可忽略。公式(5)对应激发态Rb原子与M分子的碰撞猝灭,这里包括了所有无辐射跃迁过程。

对Rb原子5P1/2和5P3/2能级建立稳态速率方程 [7] ,

(6)

(7)

其中,n(t)是Rb原子5PJ能级的粒子数密度,Z是5PJ能级间的精细结构碰撞转移率,Г是Rb原子5PJ能级自发辐射率,Q为碰撞猝灭率,下标1和2分别代表Rb(5P1/2)能级和Rb(5P3/2)能级。

代入初始条件(n1(0) = n,n2(0) = 0)求解速率方程得:

(8)

(9)

其中,ω±是与各个跃迁率相关的参数,在后续化简中可约去。

设Rb原子D1线(794 nm)和D2线(780 nm)的相对荧光强度分别为I1和I2,

(10)

(11)

设Q2 = k2N,Z21 = k21N,Z12 = k12N。其中k为碰撞转移速率系数,N为碰撞对分子密度(由于实验中充入氮气压强在104 Pa的量级,远大于Rb原子蒸气密度,这里的N近似为N2分子密度)。代入(10)和(11)式化简后得到Rb原子D1线和D2线荧光强度比与碰撞对分子密度的线性关系:

(12)

其中,Г1 = 3.7 × 107 s−1,Г2 = 3.8 × 107 s−1 [9] 。Rb原子精细结构碰撞转移速率系数间的关系由细致平衡原理给出:

(13)

其中,g = 2J + 1为Rb(5PJ)能级的统计权重,kB为玻尔兹曼常数,ΔE为Rb(5PJ)能级精细结构裂距,T为系统温度。

3.2. 碰撞转移速率系数和截面的确定

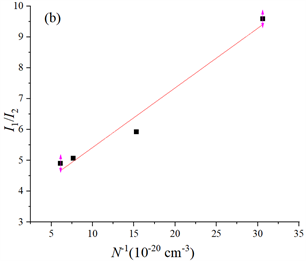

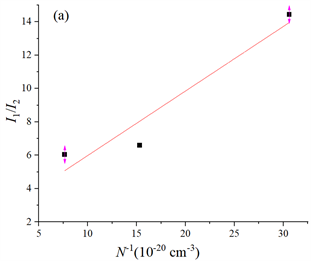

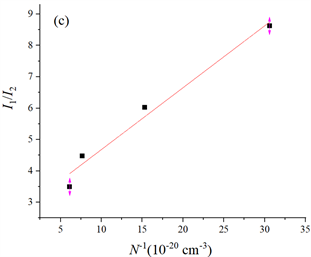

图3给出了测量范围内部分温度下Rb原子的D1线和D2线荧光强度比与碰撞对粒子数密度倒数间的线性拟合,由(12)式可以得到Rb原子与N2分子在不同温度下的精细结构转移速率系数和猝灭速率系数。在温度较低时,Rb原子蒸气密度小,充入氮气500 Torr的样品管中以Rb-N2间的碰撞猝灭为主,精细结构转移荧光D2线强度很弱,不参与数据点的拟合。在本实验中,温度低于323 K和高于433 K时数据点的线性拟合系数较低,无法给出相应温度下的碰撞转移速率系数。

由σ = k/v可得到相应的碰撞转移截面,其中v = (8kBT/πµ)1/2是碰撞粒子的平均相对速率,µ是碰撞对粒子的折合质量。表1列出了323~433 K温度范围内Rb原子的精细结构碰撞转移和猝灭的速率系数及相应的截面。可以看出,随着温度升高,精细结构转移截面逐渐增加,而猝灭截面随机起伏,没有明显的规律。

Figure 3. Deduction of the collisional transfer rate coefficients for Rb(5PJ) atoms. (a) T = 333 K; (b) T = 373 K; (c) T = 383 K; (d) T = 403 K

图3. Rb(5PJ)原子碰撞转移速率系数的导出。(a) T = 333 K;(b) T = 373 K;(c) T = 383 K;(d) T = 403 K

Table 1. Collisional transfer rate coefficients and cross sections of Rb atoms at different temperatures

表1. 不同温度下Rb原子的碰撞转移速率系数和截面

(1)单位:10−12 cm3∙molecule−1∙s−1;(2)单位:10−17 cm2。

实验探索研究了323 K~433 K范围内Rb(5P1/2)原子在100~400 Torr氮气中的碰撞传能过程,由于激发态碱原子的D1线向D2线的转移属于蓝移,相比D2线向D1线的红移能量损耗更大,相应的碰撞转移截面要小一些。这一点与文献 [10] 中温度在323~373 K范围内激发态Rb(5P3/2)原子的精细结构转移截面和猝灭截面结果保持一致,数值偏小。针对碱原子D1线向D2线转移输出的激光器研究较少,如何通过选择合适的缓冲气体增强泵浦光转换效率是研究的一个重点,本工作的结果可以为实现碱原子泵浦光波长蓝移输出提供数据支持。文献 [1] 中报道了Rb(5P3/2)原子与CH4分子的碰撞转移截面,量级约为10−15 cm2,比本工作中的碰撞截面大。这是由于甲烷分子的振转能级更加丰富,可以与碱原子发生能量近共振的碰撞转移。烷烃类气体分子虽然对碱原子的精细结构碰撞转移具有更强的增益,但是容易与活泼的碱金属发生反应生成复合物使得激光池中的工作介质减少,这对DPAL激光的输出是不利的。

3.3. 碰撞转移截面的温度依赖性

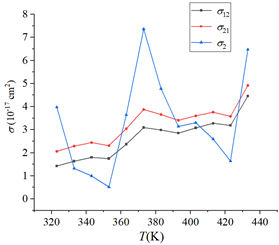

图4显示了Rb(5PJ)原子碰撞转移截面随温度的变化情况。从图中可以看出,精细结构转移截面σ12和σ21随温度升高而缓慢增大,从323 K到433 K,σ12和σ21约增大了3.12和2.39倍。猝灭截面σ2随温度升高起伏振荡,在353 K和423 K时具有极小值。

Figure 4. Temperature dependence of the collision transfer cross section of Rb(5PJ) atoms

图4. Rb(5PJ)原子碰撞转移截面随温度的变化

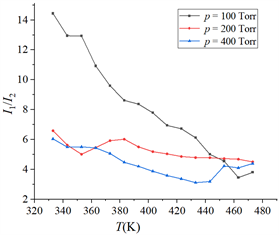

图5是不同缓冲气体氮气压强下Rb原子D1线和D2线荧光强度比随温度的变化情况。从图中可以看出,随着温度升高荧光强度比下降,越来越多的Rb原子通过碰撞转移到Rb(5P3/2)能级,D2线转移荧光逐渐增强。在323~363 K范围,充入氮气压强为200 Torr和400 Torr时荧光强度比接近,精细结构能级间的碰撞转移相当。温度高于363 K后充入氮气压强为400 Torr的样品管中D2线转移荧光更强,在453 K时,不同氮气压强下的荧光强度比接近。在本工作中温度低于453 K时,氮气压强越大,Rb原子的D2线转移荧光越强。此时,Rb-N2间的碰撞加速了Rb(5PJ)能级间的精细结构能级混合。温度高于453 K时,Rb原子蒸气密度增加,Rb-Rb间的碰撞增强,同时温度的升高使得碰撞猝灭过程增强了,更多的能量转移为分子平动能。

Figure 5. The variation of fluorescence intensity ratio of Rb(5PJ) atom with temperature under different nitrogen pressures

图5. 不同氮气压强下Rb(5PJ)原子荧光强度比随温度的变化

4. 结论

本文实验研究了激发态Rb(5P1/2)原子在不同缓冲气体氮气压强下的碰撞能量转移过程,得到了Rb(5PJ)原子精细结构碰撞转移和猝灭的速率系数及截面。实验温度设定为295 K~473 K,氮气压强分别为100 Torr、200 Torr、400 Torr和500 Torr。利用钛宝石激光器输出794 nm连续激光激发Rb原子到5P1/2激发态,测量了不同温度和缓冲气体压强条件下Rb原子的D1线和D2线荧光。建立稳态速率方程求解,由Rb原子的D1线和D2线荧光强度比与碰撞对分子数密度倒数的线性拟合给出了323 K~433 K范围内的精细结构转移截面和猝灭截面。

实验结果表明,Rb(5PJ)原子的精细结构碰撞转移截面在323 K时分别为σ12 = 1.43 × 10−17 cm2和σ21 = 2.06 × 10−17 cm2;433 K时分别为σ12 = 4.46 × 10−17 cm2和σ21 = 4.92 × 10−17 cm2。随着温度升高Rb(5PJ)原子的精细结构碰撞转移截面缓慢增加,分别约增大了3.12倍和2.39倍。猝灭截面σ2随温度升高起伏振荡,在353 K和423 K时具有极小值,在323 K、373 K和433 K时具有极大值。在363 K~453 K温度范围内,氮气压强越大,Rb原子的D2线转移荧光越强。Rb-N2间的碰撞占据主导地位,加速了Rb(5PJ)能级间的精细结构能级混合。温度高于453 K时,Rb-Rb间的碰撞增强,氮分子密度的增加对精细结构碰撞转移过程的影响不大。从结果上看,选择合适的工作温度和充入氮气可以促进Rb(5P1/2)原子的精细结构碰撞转移,这一结果可以为进一步研究DPAL的输出性能改善提供数据支持。

基金项目

本工作受到新疆大学2023年自治区级大学生创新训练计划项目(S202310755118)的资助。

NOTES

*通讯作者。