1. 前言

此文献综述围绕张雪门的行为课程展开,旨在梳理张雪门行为课程的发展阶段,同时对张雪门行为课程发展的未来趋势进行展望。文献综述中的研究侧重下列目标:

(一) 明确张雪门行为课程产生理论基础

随着教育理念的发展,越来越多的学者和教育家开始关注儿童的行为和发展,张雪门作为中国现代幼儿教育的先驱,在教育界有较大的影响力。传统的教育模式往往更注重知识的灌输和技能的训练,忽视了学生的主体性兴趣。张雪门的行为课程则是对这种传统模式的改革,其理论汇聚了中西方教育理论的优点。对张雪门行为课程理论基础进行研究,有助于深入了解其教育思想和实践经验,为当代幼儿教育提供借鉴和启示。

(二) 探究各个阶段的张雪门行为课程的发展

20世纪二三十年代,中国的教育正处于变革时期,传统教育模式存在诸多弊端,如过度重视知识的传授而忽视习惯的培养等。在这样的背景下,张雪门先生对于教育的深入观察和思考,创立了张雪门行为课程。研究张雪门各个阶段的行为课程的发展有助于揭示其在中国现代教育史上的重要地位、为当前课程改革提供历史借鉴、为未来教育研究提供理论支持。通过研究张雪门课程发展阶段,分析张雪门课程的实施方法和手段,可以更全面的了解其行为课程的理念、实施方法和效果,为当前和未来的教育改革提供有益的参考。

(三) 对于张雪门行为课程与当下幼儿园融合的现状以及行为课程未来发展趋势进行批判性评估

近年来,随着教育改革的不断深入,越来越多的幼儿园开始尝试将传统教育与现代教育理念相结合,以实现教育质量的提升。张雪门课程作为一种具有历史底蕴和实践经验的教育模式,其对于幼儿教育的价值和意义得到了广泛的认可。当前幼儿园课程种类多样,课程融合的难度提升。在课程内容的更新、教学方法的创新方面存在较大的提升空间。因此,对于张雪门行为课程与当下幼儿园融合现状进行深入研究可以促进教育理念的更新与教育方法的创新,推动幼儿教育的不断发展与进步。

2. 研究方法

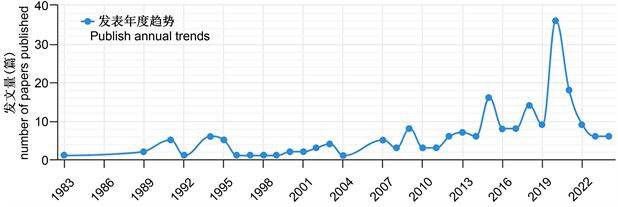

本文主要采用文献研究法通过该阅读期刊、论文以及相关书籍对张雪门的行为主义课程进行研究。目前关于张雪门的行为课程的研究相关的文章较少,研究者通过对中国知网、谷歌学术资源库搜索到张雪门相关的文献201篇(见图1),其中与张雪门行为课程相关的文献有11篇。在检索过程中采用了顺查法、抽查法、倒查法的检索方法,发现张雪门相关文献发文频率较高时间为2020年,发表了36篇。文章旨在对张雪门行为课程的未来发展趋势提出批判性见解,以帮助读者对张雪门行为课程有一个更好的理解。

Figure 1. The annual publication trend of Zhang Xuemen’s related literature

图1. 张雪门相关文献年度发表趋势

3. 行为课程产生的社会背景与理论基础行为课程的理论基础

(一) 行为主义理论

张雪门把行为主义思想运用到自己的行为课程中,提出活动是实施幼稚园行为课程的主要手段,幼稚园应创设积极的环境以引起儿童的主动活动。到了后期,他又将如何在活动中培养儿童的思维能力提到了相当的高度加以研究。这与行为主义发展历程是有共同之处的,早期的行为主义中强调了外界环境决定了人的一切复杂行为,后期的新行为主义还通过强调“操作”这个互动行为把人的心理与意识也纳入了心理学的研究范围。

1) 实用主义教育学理论

张雪门始终认为课程要符合儿童的身心发展规律,要与儿童眼前的生活融合为一。这与实用主义教育学强调的以儿童为中心,课程要为生活做准备是一致的。

2) 中国传统的知行合一学说

知行合一学说是王阳明心学的一个核心主张,所谓知行合一就是把所学到的知识和行为(例如实践或者是思考行为)相结合,把自己的追求和行动统一起来。张雪门在此基础上提出了“教、学、做合一”的教学方法,他针对幼稚园里的“老师只管教,学生只管学”的方式做出了批判,提倡把儿童从片面的知识灌输中解放出来,让儿童自己做、自己想、自己去发现世界,把儿童作为学习的主体。而教师是在儿童学习活动中自然地“教”,即“做上教”,从而把教师的教和儿童的学统一在“做”上,突出了儿童的主体地位和直接经验 [1] 。

3) 张雪门行为课程的影响

张雪门的行为课程对三四十年代我国北方的幼儿教育,特别是五六十年代以后对台湾省的幼儿教育起到了巨大的推动作用。

4. 行为课程的发展

(一) 行为课程的内涵

张雪门直接以“行为”二字命名他的幼稚园课程体系,不仅表现了他对封建教育中的“灌输”的否定,也表明了对儿童和儿童发展的看法。他认为的行为课程的经验是经过选择的经验,五六岁的孩子们在幼稚园生活的经验就是行为课程。活动化和生活化是幼稚园行为课程的主要特征,主张各个学科之间的界限不宜分得过于清除,应该以混合教学为主。他在《增订幼稚园行为课程》中提出了实施行为课程的原则:一是课程固由于自然的行为,却须经过人工的精选。二是课程固由于劳动行为,却须在劳动上劳心。三是课程固由于儿童生活中取材,但须有远大的客观标准。他要求在行为课程的具体实施中要抓好“充分做好课前的准备工作”、“订好课程的目的和计划”、“引起幼儿的兴趣”、“激起活动的动机”等。

(二) 行为课程的发展阶段

张雪门在青年时期就对幼儿教育问题发生了兴趣,他认为幼稚园的孩子如同白纸一般,如何对孩童进行教育是一个相当重要的话题。

张雪门的课程观在1926年初步形成,后来经过半个世纪的实践与探索,他的课程思想有了新的发展。本文主要引用了方晨瑶 [2] 的划分方式,以1931年“九一八”事变、1946年张雪门赴台、1967年台湾省推行中华文化复兴运动为节点将张雪门的行为课程发展阶段分为四个阶段:“儿童本位”阶段、以“民族改造”为目的阶段、肃清奴化思想,爱国主义教育阶段与“三民主义”指导下的文化复兴阶段。

1) “儿童本位”阶段(1916~1931年)

这个时期张雪门对课程概念进行了两次界定。吕智红指出在20年代张雪门对于课程的定义是:“课程是经验,是人类的经验,用最经济的手段,按有组织的调制,用各种的方法,以引起孩子的反应和活动。”张雪门在这个时期受到行为主义心理学的影响,强调环境创设在儿童活动中的作用。

同时,张雪门在这个阶段重视儿童的个性。他在《幼稚园课程编制》中强调,儿童与成人虽然在生理构造上相同,但是儿童并非缩小版成人。张雪门强调儿童是独立的个体,有自己的成长和发展规律。此外他还强调儿童与环境的作用以及自然方面重于社会方面。

2) “儿童本位”与“民族本位”结合阶段(1931~1946年)

1931年“九一八”事变后,日本加强了对华侵略,张雪门在此时也意识到空谈儿童本身而抛去社会这个行为是不可取的。于是他重新编写了《新幼稚教育》和《幼稚教育新论》等书,并指出:“儿童本位的学说已不能适应我国目前的国情及时代的需要。”王春燕 [3] 也指出这个时期张雪门的课程目标中兼顾了社会需要和儿童身心发展的需要。这个时期张雪门重点强调以下两个方面。

① 将社会需要建立在儿童之上

“九一八”事件发生后,面临着民族危亡的现实,张雪门决意要把社会与儿童联系起来。进而他进一步指出要解决我国的幼稚教育,有必须认清的三点:首先,儿童在幼稚园时候心身发展的情形;其次,我国社会的现状;最后,应如何根据社会现状谋求民族的改造,同时并应如何根据儿童的需要,谋社会基础的建设 [4] 。可见这个时期能够兼顾社会需要和儿童的发展。周宝红也指出:“他特别反对一味尊重儿童,提出要把社会和儿童联系起来,铲除民族的劣根性,唤起民族的自信心,养成劳动与客观的习惯态度,锻炼我民族为争中华之自由平等,而向帝国主义作奋斗之决心与实力的教育目的。”张雪门的这个时期强调“民族本位”的作用,可见一个大教育家爱国的情怀。

② 强调选择有价值的经验

在30年代,张雪门指出课程非但是人类生活的经验,尤其是有价值的经验的选品。此时张雪门的课程指向性更加明确,他不再一味地把零碎的紊乱的一些环境作为应教授给儿童的经验,而是认为课程应当是经过组织的、适应儿童生长的、合于时代需要的经验选品。

戴自俺 [4] 也表明在“民族本位”阶段,张雪门并未抛弃“儿童本位”的教育思想,而是在强调儿童需要的前提下,赋予经验改造民族的意义。要想改造民族,必须打破中国旧教育死读书的迷障,还原课程以儿童为中心的真实面目,然后再按着我国社会的现状和儿童的生活加以适当的调剂 [4] 。

由此可见这个时期张雪门将自己的行为课程思想进一步与当时民族危机空前严重的情况相结合。到1933年,张雪门先生把其幼稚教育定为改造民族的幼稚教育,最终拟订成这样的课程目标:铲除我民族的劣根性;唤起我民族的自信心;养成劳动与客观的习惯态度;锻炼我民族为争中华之自由平等而向帝国主义作奋斗之决心与实力。民族存则国存,幼稚教育的目的应当把民族教育摆在重要位置。张雪门的行为课程对三四十年代我国北方的幼儿教育,特别是五六十年代以后对台湾省的幼儿教育起到了巨大的推动作用。

3) 肃清奴化思想,爱国主义教育阶段(1946~1966年)

张雪门提出在台湾省恢复后面临的主要任务就是肃清奴化思想,通过儿童共同生活、民主讨论等方式改变原有的奴化思想。同时在这个时期张雪门的课程界定有了一定的体系化。吕智红 [5] 指出60年代张雪门才首次阐明了什么叫行为课程,即生活就是教育,五六岁的孩子在幼稚园的实践,就是行为课程。课程选自于符合儿童身心发展规律的生活经验,这也体现了实用主义教育思想。

4) “三民主义”指导下的文化复兴阶段(1966~1973年)

在这个时期国民党倡导文化复兴运动,张雪门也一直在响应文化复兴运动的号召,将其融入到幼儿教育中。

张雪门先生在其20世纪70年代出版的《中国幼稚园课程研究》一书中,他强调在理论上,民族是伦理道德之自信与自重,民权是民主观念之习惯与态度,民生是科学思想之兴趣与方法。他将三民主义与教育的道德、态度和方法相结合。同时他还对其几十年幼稚园课程实践研究又做了进一步的总结,提出了组织幼稚园课程的一些标准:“课程须和儿童的生活联络。是有目的有计划的活动。事前应有准备,应估量环境,应有相当的组织,且须有远大的目标。各种动作和材料,全须合于儿童的经验能力和兴趣。动作中须使儿童有自由发展创作的机会。各种知识、技能、兴趣、习惯等全由儿童直接的经验中获得” [4] 。

5. 行为主义课程发展未来趋势

当下幼儿园课程呈现一个多样化的发展趋势,在课程发展的过程中,汲取前人的思想也是重要的一步。将张雪门的行为课程思想对于当下幼儿园课程进行融合是行为主义课程发展的未来大趋势。

(一) 行为课程与STEM课程融合

王迪和陈慧萍 [6] 指出,行为课程的特征与当下STEM课程之间存在一定的关联性,他们均强调了做和行为是课程的基础、生活是课程的内容以及经验和教师角色的重要性。幼儿园STEM课程在建设过程中仍存在着一定的问题,例如:课程内容单一,忽视幼儿行为的整体性;课程内容市场化,脱离幼儿生活经验;教师课程支持能力不足等。以张雪门的行为课程来指导幼儿园STEM课程的建设可以帮助STEM课程更完善更成熟。首先在课程内容上,张雪门强调课程内容应符合社会要求,强调合作行为。在开设STEM课程过程中,教师可以通过合作学习的方式来开展学习活动,从而促进对内容的深层次理解;其次是师资培养方面,张雪门提出“自我教育”的想法,强调教师在工作过程中要注重自我检讨、自我计划和自我行动,重视终身学习;第三,将民族文化融入课程。张雪门指出民族是伦理道德之自信与自重,在STEM课程的开设过程中需要有关于STEM课程与文化融合的探索;最后是强调课程资源与幼儿经验的融合,张雪门指出经验是课程开展的基础。幼儿园STEM课程的来源和内容也要贴近幼儿的生活,从幼儿的生活中发现幼儿的兴趣并提取开发相关课程。

(二) 行为课程与户外自主游戏相融合

张雪门认为游戏是儿童成长的重要方式,是儿童发展的自发机制。方巧儿 [7] 在汲取了张雪门的游戏思想后提出一个“好”游戏要充分保障儿童在游戏中的主体地位、释放幼儿天性,引发幼儿主动学习。她基于张雪门的教育思想,围绕“生活、行为、经验”的核心导向,构建了“四点三促”(四点:兴趣点、问题点、核心点、挑战点;三促:促思考、促成长、促支持)共进的游戏分享模式。王姚臻 [8] 提出在幼儿园户外游戏活动的内容上要以儿童自发的诸般活动、与自然界和人世界接触的活动、人类智慧所产生的文化相接触而生的活动为主。在幼儿园户外游戏活动的组织上要重视儿童的个体需求、自主选择并将其巧妙地与外界刺激相结合在幼儿园户外游戏活动的实施上,要做好知识、技术安全、活动时间、游戏材料的准备。在幼儿园户外游戏活动的指导上要加入计划、知识、技术、兴趣、习惯、态度方面的指导。

6. 总结

本文研究了张雪门行为课程的理论基础、发展阶段、发展趋势。张雪门的行为课程思想是对前人经验的继承和发展,张雪门巧妙地将知行合一、实用主义教育学、行为主义理论等等融入自己的教育思想,形成了独具特色的行为主义课程。他强调儿童直接经验的重要性、强调教学过程中需要“教、学、做”三合一等等。身为中国的幼儿教育家,他将他国的教育思想中国化、大众化,这是值得我们学习的。同时,张雪门的思想发展阶段也是一个循序渐进的过程。刚开始的时候,张雪门注重强调“儿童本位”,到后来随着社会的发展,他又在自己的教育思想中融入了“三民主义”思想、“民族本位”等内容。张雪门将社会需要与儿童发展相结合,建立了自己独具特色的课程体系。此外,行为课程的发展趋势也是一个需要探讨的话题,当下的课程存在多样化的趋势,当下的课程例如STEM课程、户外自主游戏等可以借鉴张雪门思想中的课程——应当基于儿童的经验之上,游戏是儿童发展的自发机制等思想,来增加当下课程的成熟度。总之,张雪门的行为课程中存在着很多值得后人学习和借鉴的地方。

7. 目前研究中存在的矛盾与不足

目前关于张雪门的课程思想的发展历程缺乏系统性的研究,对于张雪门的生平经历多以零散的方式呈现,不够深入。首先,关于张雪门课程思想的发展历程的研究主要采用了文献研究法。保留下来的文献可能存在观点不完整、论述不系统的情况,可能会导致结果出现偏差。在进行研究的过程中,系统论述张雪门的课程思想的文献有限,大多数学者的参考书籍为戴自俺的《张雪门幼儿教育文集》,一定程度上会导致研究结果出现偏差。其次,由于文化背景和个人对待特定现象看法的差异,研究人员可能会产生研究偏见,这些研究偏见会影响研究结果的真实性和有效性。

NOTES

*通讯作者。