1. 引言

元认知策略是一种学习策略,它是指学习者在学习中运用一定的策略,对自己的理解进行评价,对学习时间进行预测,并选择有效的学习方案。在英语教学中,元认知策略与认知策略的使用是密不可分的。这两个方面是相互联系、互为补充的。美国心理学家弗拉维尔首先提出了“元认知”这一概念。元认知是指人对自身认识过程及其后果的认识。元认知由元认知知识、元认知经验、元认知监控与调控构成,元认知监控与调控是元认知研究的核心内容。元认知的监测与调控是指个体在实施认知行为时,主动地、有意识地对自己的认知行为进行监控、调控和调控。这涉及到在进行认知活动之前做好计划;对认识过程进行监控,并对其进行持续的反馈;结果是在认知行为发生后经常被检查、调整、修正。在学习过程中,认知策略是一种特殊的战略性知识,它能有效地提高学生的学习效果;利用认知策略来提高自己的进步,利用元认知来监测自己的进步 [1] 。

然而,在学习过程中,元认知策略往往与认知策略相辅相成。一个人若不具备运用认知战略的能力与欲望,便无法有效地规划、监控与自律。元认知加工对我们评估自己的学习水平以及做出正确的选择具有十分重要的作用;而认知策略是把新的知识和已有的知识结合起来,形成长期记忆,这就要求元认知与认知同时进行。认知策略(如划线、口头复述等)是学习过程中不可或缺的辅助手段,而元认知策略却是对认知策略进行监测与引导,即虽然可以教授多种策略,但若缺乏必要的元认知能力,无法判断在特定情境下该采取何种策略,或如何改变策略,便无法成为一名成功的学习者。魏恒建通过对103名高三学生进行问卷调查,采用定量研究法,考察了高中生英语词汇学习的概念、策略以及它们与英语成就之间的相关性 [2] 。实验结果显示,实验组与对照组之间的15个学习策略均有显著差异,且实验组与对照组之间的元认知策略差异最大。元认知策略在学习过程中的运用问题就成了一个热门话题,研究者们更多地将注意力集中在学习者如何在学习过程中对其进行监控与调控 [3] [4] [5] 。

2. 研究方法

2.1. 被试

本研究选取五年级英语高、低两组同学为研究对象,依据最新一次英语期终测试结果,按班级总分前15%及后15%为依据,选取五年级高、低两个组别的学生,并以他们的意愿参加了本次试验。具体条件是:

(1) 以英语科目最近两场正式测验的平均值为依据,选取班上前15%及后15%之同学;

(2) 采用1938年C. Raven编制,1989年张厚粲修订的瑞文标准推理测验对已经初步筛选出的学生进行测查,剔除智力异常者 [6] 。此外,英语高、低两类学生在英语学习成绩方面均进行了独立样本 t检验,以确定两类学生在学业成绩方面存在显著差异;

(3) 受试者具备一定的电脑操作技能,且视力或矫正视力均在正常范围内,排除身体、心理疾病及其它原因的影响。

选取五年级学生431人。根据上述关于英语高分组和低分组的筛选标准,剔除非英语高分组和低分组以及无效被试,随后遵循自愿的原则,邀请被试参加实验,最终选取66名有效被试作为实验一的研究对象。其中包括英语高分组33名,英语低分组33名。被试均为五年级学生,年龄(10.49 ± 0.51),男生32人,女生34人,被试开始学英语的年龄约为9岁。所有被试均自愿参加本实验,并且此前从未参加过类似的心理学实验,均为右利手,智力、视力或矫正视力正常,具备一定的计算机操作能力,实验结束后将获得一定报酬。

2.2. 实验材料

在实验开始之前,先将所需的英语词汇和图片等资料进行筛选,然后再进行制作。主要的筛查条件和程序是:

词汇特征。鉴于具有情感属性的词语会引起受试者的主观感受差异,从而影响研究 [7] 。因此,本文所选取的词语都是名词、动词和形容词中的中性词语。为了确保被试能够正确地掌握词汇,避免被试只进行简单的记忆抽取,本研究选取了四、六级正式测验中所选择的词汇,所使用的语料为6~9个字母。

词汇熟悉度及词–图对关联度。本研究以五年级英语高组与低组组各25人为研究对象,以前一阶段搜集的400份英语词汇与中文定义资料为样本,对其熟练程度进行评定。从0到4分,0表示很陌生,4表示很熟悉。在此基础上,我们选择了得分均值与标准差均在1以下的词汇作为研究对象。最后,以100个单词(0.74 ± 0.87)为研究对象,其中实验材料96个,操作材料4个。其次,随机选取英语高、低组各50名未参与追踪试验的受试者,以英语词语及相应图像为评价对象,从4幅图片中选出与英语定义最相近的一幅。最后得到了如下的试验原料:

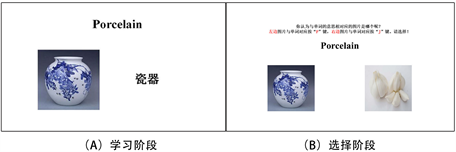

学习阶段实验材料。学习阶段一共包含4个练习词汇和24个正式学习词汇。所有学习材料均由英语词汇(6~9个字母)、对应的中文释义及图片三个部分组成,如图1(A)。三个部分在学习阶段共同呈现,每一个英语单词都呈现在屏幕正上方,和单词具有对应意义的图片呈现在屏幕左侧,汉语释义呈现在屏幕右侧。

选择阶段实验材料。正式实验选择阶段包含24组由英语单词和两个图片选项组成的图片。屏幕正上方呈现英语单词,词汇下面左右两侧呈现两个图片作为两个选项,包括一个正确答案和一个错误答案,如图1(B)。图片由学习阶段的24个图片两两配对组成,每个图片使用2次,一次作为正确答案使用,一次作为错误答案使用。

Figure 1. Example of experimental materials

图1. 实验材料示例

2.3. 实验程序

采用2 (学生类型:英语高分组、英语低分组) × 3 (学习策略类型:迫选停止学习策略、迫选复习策略、迫选检测策略)混合实验设计。学生类型是组间变量,学习判断类型是组内变量。因变量是回忆成绩。

本研究采用LJR研究的实验范式 [8] 。被试进入实验室后,正对电脑屏幕坐下并填写资料,主试打开练习程序,屏幕上显示指导语等内容。指导语为:“欢迎参加本实验,在实验中会依次呈现24对配对词图对。每对词语您只有一次学习机会。等学习完所有词对后,请您按键进行判断,在之后的测试时,您能够回忆出该目标词的可能性有多大,做出0%,20%……100%的判断。0%表示完全没有把握在最终测试时能够回忆出该词对,100%代表在最终测试中一定能够回忆出该词对。百分等级越高,表示回忆的可能性越大。待该阶段完成后,会进行一个分心任务,最后进入选择阶段。”实验流程图下图2,具体流程如下:

学习阶段:被试根据所呈现的实验材料进行学习(即一个英语词汇及其汉语释义,以及相对应的图片),被试要尽量快速地学习。

分心任务干扰阶段:被试需要在提供的A4纸上完成100倒减3的数学计算题任务,以避免对学习内容的简单复述。

学习判断阶段:被试需对每对词图作出(0%,20%,40%……100%)的学习判断。0%表明完全没有把握在选择阶段回忆出对应图片,100%代表在选择阶段中一定能够回忆出对应图片。

策略迫选阶段:被试使用三种学习策略进行学习,分别是迫选停止学习策略(不再学习直接进入下一阶段)、迫选复习策略(将之前学习的单词在学一遍)、迫选检测策略(先呈现单词但不呈现中文意思及图片,看着单词进行自我检测,即回想单词对应的图片或中文,之后再呈现中文和图片),最后告知被试一周后还需要对刚刚学会的单词进行测试。

选择阶段:该阶段在屏幕上方呈现英语单词,左右两边呈现两个图片,被试要在两个图片选项中做出选择。如果被试认为左边图片能够代表英语词汇正确含义则按“F”,认为右边是正确的选项则按“J”键。被试要一直按键对图片做出选择,直到最后一个单词选择完成,按“Q”键结束实验。

2.4. 结果

回忆成绩指标上,以回忆成绩为因变量进行2 (学生类型:英语高分组、英语低分组) × 3 (学习策略类型:迫选停止学习策略、迫选复习策略、迫选检测策略)混合方差分析。结果表明:学生类型主效应显著,F(1, 64) = 57.78,p < 0.001,英语高分组的回忆成绩显著高于用英语低分组的回忆成绩;学习策略类型的主效应显著,F(1, 64) = 227.82,p < 0.001,学生在迫选检测策略下回忆成绩最高,迫选停止学习策略下的回忆成绩最低;学生类型与学习策略类型交互作用显著,F(1, 64) = 3.60,p < 0.001,可见表1。简单效应分析结果表明,英语高分组在不同学习策略条件下的回忆成绩存在不同差异,英语高分组迫选检测策略和迫选复习策略下回忆成绩均显著高于迫选停止学习策略(p < 0.001);英语低分组在不同学习策略条件下的回忆成绩存在不同差异,英语低分组迫选检测策略和迫选复习策略下回忆成绩均显著高于迫选停止学习策略(p < 0.001)。

Table 1. Memory scores of high and low groups after one week (M ± SD)

表1. 高分组和低分组的回忆成绩(M ± SD)

一周后回忆成绩指标上,以回忆成绩为因变量进行2 (学生类型:英语高分组、英语低分组) × 3 (学习策略类型:迫选停止学习策略、迫选复习策略、迫选检测策略)混合方差分析。结果表明:学生类型主效应显著,F(1, 64) = 24.44,p < 0.001,英语高分组的回忆成绩显著高于用英语低分组的回忆成绩;学习策略类型的主效应显著,F(1, 64) = 166.31,p < 0.001,迫选检测策略下回忆成绩最高,迫选复习策略下回忆成绩次之,迫选停止学习策略下的回忆成绩最低;学生类型与学习策略类型交互作用显著,F(1, 64) = 55.06,p < 0.001,可见表2。简单效应分析结果表明,英语高分组在不同学习策略条件下的回忆成绩存在不同差异,英语高分组迫选检测策略下回忆成绩显著高于迫选复习策略和迫选停止学习策略(p < 0.001)。英语低分组在不同学习策略条件下的回忆成绩存在不同差异,英语低分组迫选检测策略下回忆成绩显著高于迫选复习策略和迫选停止学习策略(p < 0.001)。研究表明,与重复学习相比,自我检测能更加有效地提高长时记忆的效果 [9] 。

Table 2. Memory scores of high and low groups after one week (M ± SD)

表2. 一周后高分组和低分组的回忆成绩(M ± SD)

3. 讨论

英语高、低两组的学生,在采用复习与检测策略的情况下,其记忆得分均比停学策略要好,这与前人的研究结果相符,也就是,在学习结束后进行及时的复习,可以更好地改善和维持学习的效果,从某种意义上来说,它体现了及时复习的重要意义,这就要求我们在学习中要适时地进行复习与总结。究其原因,或许在于:大部分的学习目标都只是浅尝辄止,只有少数人会选择“过多”。艾宾浩斯认为,要想真正地掌握一门学科,就必须不断地提醒自己,要不断地进行实践,这样才能使记忆更加牢固。已有研究显示,适度的过量学习要优于仅仅能够记住的程度,但是超出这一范围后,它的记忆效应就不会再增强。通常来讲,当你的学习水平达到150%的时候,它的效果是最大的。当超出150%时,学生将出现学习疲劳,出现“报酬递减”的现象,从而使学生的学习效率不断降低,出现诸如注意力分散、厌倦和疲劳等负面影响。但是,在实际的学习中,学生对于过度复习原则的理解和应用却很少,这就要求我们在教学过程中要对学生进行这一方面的引导。

从一星期后的复测结果来看,不论英语水平高低的学生,或高水平的学生在迫选检测策略下的回忆成绩是显著高于迫选停止学习策略和迫选复习策略的,而复习策略下的回忆成绩变成与最低效率的停止学习策略无显著差异,这说明在无论是在短时还是长时记忆方面,检测策略的记忆保持效果是最佳的,这与Roediger的研究一致。Karpicke & Roediger进一步的研究发现,在测试过程中,当给出反馈时,测试效应也会对学习产生影响,甚至在没有反馈的情况下,测试效果也会发生变化,说明检测、抽取学习任务本身就是一种有效的记忆处理方式 [10] 。这提示我们,在完成一项学习任务后,要及时地处理和提炼所学的知识。

研究结果表明,迫选的自我检测策略的学习效果要明显好于使用复习策略的效果,更优于“停止学习”的策略;在英语水平上,检测策略是一种更有效、更有效的方法,可以更有效地提高学生的记忆能力,是一种常见的词汇学习策略。