1. 引言

一直以来,重叠现象因其表现出来的复杂形态、音系变化备受关注。目前对于重叠的研究主要集中在音系变化、形态结构、语法属性、对外教学以及方言构成方面。近几年来,从形态–句法结构方面研究重叠的文章有所增多,不同学者对动词重叠的句法结构提出了不同的见解,如邓梦林、韩景泉(2020) [1] (p. 46)、熊仲儒(2016) [2] (p. 162)、Yang & Wei (2017) [3] (p. 229)、隋娜、胡建华(2016) [4] (p. 56)等。但是关于动词“VV”式重叠如何生成“V了V”或“V了一V”这一现象仍是众说纷纭,无统一意见。本文将从分布形态学的局部错位出发,对此现象进行解释。

2. 分布形态学中关于句法合并的两个基本形态操作

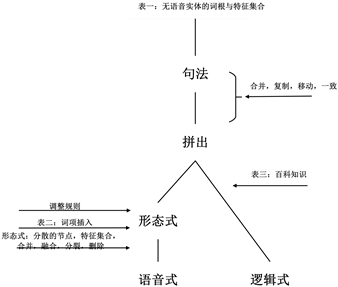

分布形态学(Distributed Morphology)是生成语法内部与最简方案大致同时产生的一个理论模型。其理论假设主要体现在Halle & Marantz (1993) [5] 和Embick & Noyer (2001 [6] 、2005 [7] )等相关文献中。主要观点为句法构词,即词和短语同句子一样,都由句法机制生成。词是由词是词根和功能性范畴通过句法规则组合生成。该理论关注词由底层无语音实体的词根与特征集合经由句法、拼出、形态操作到表层语音形式的生成过程。基本形式与生成语法的双分叉树形图类似,区别在于形态式而非词库的存在。其形态操作有多种,包括合并(Merge)、融合(fusion)、裂变(fission)、删除(impoverishment),如下图1所示。与本文密切相关的形态操作为合并(Merge)中的下降(Lowing)和局部错位(Local Dislocation),下面将详细介绍。

Figure 1. Basic structures of distributed morphology

图1. 分布形态学基本架构

在分布形态学中,合并(Merge)包括两种操作:下降(Lowing)和局部错位(Local Dislocation)。下降发生在句法推导之后(Postsyntactic),词项插入(Vocabulary Insertion)之前。其中英语过去式中不是V提升移动到T的位置,而是T下降到V的位置上。所以下降的特点是中心语之间的合并,可以跳过一些插入成分且不必线性相邻。而局部错位与下降不同,发生在词项插入之后,与词缀化紧密相关,用来指线性关系的前后相邻,是一种横向的前后关系,而不是纵向的层级关系。其原理如例(1)所示,表示相邻两个词项位置互换。局部错位的基本要求为(1)线性相邻(2)对词项敏感(3)不同词类不可互换。线性相邻是指两者位置上相近,中间如果有其他词项插入,则会阻挡两者之间位置互换。对词项敏感是指附着词要求主体部分必须插入某些特定词项或是该词项对主体有特殊要求,如形态类别,音节重量,而不是仅仅依靠其句法特征。英语中的比较级是局部错位的典型例子,如例(2)所示。比较级与形容词相邻位置互换,附着于形容词主体上,成为其后缀。如果中间有其他词插入,如amazing,则会阻挡两者的合并,即两者不再线性相邻。而形容词比较级形式是er还是more取决于后面形容词音节的数量,而非其句法特征,这就是对主体特征敏感的表现。同时鉴于其对音系特征的敏感性,所以两者的合并必定发生在词项插入之后。不同词类是指形态句法词(morphosyntactic word)只与形态句法词合并、子词(subword)只与临近子词合并。形态句法词为位于最高节点支配所有下属节点且不受其他节点支配的词,而子词则是被支配的所有下属节点。比较级句法结构为[aP[DegP Deg...][aP Adjective...]],即通过后缀化,两个形态句法词合并为一个。局部错位的生成过程常与区域限制(Locality)1密切相关。因形态句法词与本文分析密切相关,下面将详细介绍形态句法词之间的互动关系。

(1) X0 [Y0...]→[Y0+X0]

(2) a. John is smarter than Bill.

b. John is mo-re intelligent than Bill.

c. John is the most amazing smart student.

d. *John is the t amazing smart-est student.

有两种原因能够造成形态句法词之间重新排序,一是两个成分之间顺序错位,二是最高级别的形态句法词下移到其补语位置的第一个形态句法词处,与其互换位置,变成子词。即[X*[[WW + Y]*Z]]可以转化为[[w[wW + Y] + X]*Z],而不是[[w[wW + X] + Y]*Z]。以图2为例。

Figure 2. Dislocation process of morphosyntactic word

图2. 形态句法词错位过程

其中X是形态句法词,位于最高节点。Y是其补语位置的第一个形态句法词,因其支配下属子词:a,b,y。整个过程我们可以表现为图3。

(3) 线性化:a. [X [Y BP...

b. (X⌢Y),(Y⌢B1)向下移动添加到Y上,变成子词

c. (X⌢Y)→[[Y]X]

d. (((a♁2b)♁y)♁X)

经由此过程,X与Y位置错位,X成为Y的后缀附着于Y上。但是X不能与a,b,y进行互换,因其属于不同类别。所以子词不能跳出形态句法词的管辖范围,形态句法词之间也不能插入子词,两者只能与自己的同类进行交换。 [8] (p. 12)局部错位可以很好的解释动词重叠中,为什么“VV了”会变成“V了V”、“V了一V”

3. 动词重叠的语法意义和句法结构

关于动词重叠,目前多数学者认为除VV式外,“V一V”、“V了V”和“V了一V”等变体形式也是动词重叠的一种 [9] (p. 83)。因动词重叠表示事件主体在事件持续一段时间后主动让其结束 [10] (p. 110),所以其语法意义多表达时间短、次数少的含义,多将其称为短时体(diminutive aspect)或尝试体(tentative aspect),李宇明(1996)、 [11] 朱德熙(1982) [12] (p. 66)等均持此种观点。

世界上大多数语言重叠相对应的含义都是量增。现代汉语动词重叠为何反其道而行,违背相似性原则,不是表量增而是表量减值得探究。王姝(2016) [13] (p. 73)在梳理现代汉语动词重叠过程中,从历时的角度证明了动词VV式重叠的源头是“DO一V”结构,从“DO一V”到VV的演变链为:DO一V > Vt一Vt > Va一va,Vt一vt > Vv。即VV由V一V演变而来。“V一V”中的“一”为表有序列里之最小者,它奠定了“V一V”的“短时”义,陈光(2003) [14] (p. 17)也指出“一”位于谓词性成分前,表示动作的“瞬时量”,如“一愣”vs.“愣了愣”,所以“一”的含义赋予了“V一V”式时量上的减少。而VV是“V一V”的紧缩形式,紧缩操作只改变其形式而不改变意义,因此VV也表量减。从王姝的证明中我们可以看出动词重叠式与“V一V”密切相关,重叠式由其发展而来,并继承了其在语义上的内涵,但是关于两者之间的区别还需进一步探索。

确定好动词重叠的语法意义之后,我们再来看一下其句法构成。动词重叠的复杂性主要表现在重叠式形成之后,仍然可以插入“了”“一”这样的词,如“看了看”,“想了一想”。目前对于动词VV式重叠的句法问题有动量说和动词说两种主流看法。动量说认为,重叠式并非动词,而是动量词,用以对基式表达的意义进行计数。以“看了看”为例,首先“一”和重叠式构成数词短语,即“一看”,然后数词短语修饰基式,即“看一看”,与“看一下”结构类似。“了”是基式“看”表达时态的后缀,构成“看了一看”,在日常交流中,由于“一”语义比较模糊,并不用来计数,所以会把“一”省略,得到“看了看”。朱德熙(1982) [12] 、熊仲儒(2016) [2] (p. 162)是动量说的代表。而动词说认为重叠式仍是动词。重叠是短时体的语音实现形式,通过体投射底层移位实现。目前已有不少学者对动量说表示了批判,如王姝(2016) [13] (p. 70)、Yang & Wei (2017) [3] (p. 229)、邓梦林、韩景泉(2020) [1] (p. 40)等。王姝(2016) [13] (p. 70)从历时角度证明了“VO数动量”与“VO一V”演变的巨大差异来证明“V一V”中的后一个V是动词。Yang & Wei (2017) [3] (p. 231)从习语含义的推导过程中证明了动词说更具合理性。李人鉴(1964) [15] 和黄伯荣、廖序东(2007) [16] 等也认为“AA”和“ABAB”重叠式为动词。此处我们将动词重叠的句法结构归结为动词说,由短时体引起的动词重叠现象。

即便将动词重叠的句法结构确定为动词说,不同学者对其内部结构仍然表现出了巨大分歧。胡伟(2017) [17] (p. 226)认为词根先进行重叠,再与功能性语素动词合并。如果复制先发生,功能合并后发生,那么AA就是一个完整且封闭的词。外部操作将无法影响其内部结构,“了”则无法插入更不可能形成“A了A”此结构。邓梦林(2020) [1] (p. 46)认为重叠词是一个复合词,两个词根由一个位于两个并列成分中间功能性语素连接,中间节点支配其中一个成分与功能性语素动词合并。如果功能性语速位于中间,那非重叠式复合词如“喝醉”不会生成“*喝了醉”而是“喝醉了”,由此可见其不合理性。陈宗利,吴丽环(2023) [18] (p. 18)认为重叠由下降这一操作生成,VV重叠由动词和短时体复合生成,“了”用来表达过去时的含义。过去时下降到短时体右侧,然后再一起下降到动词处,引起形态复制。下降作为后句法形态操作的一种,发生在所有句法操作之后,即重叠发生在下降之前,而不是下降之后再进行重叠。除此之外,“动词 + 时态 + 短时体”这一组合中,短时体本身就是引起形态复制的原因,动词不可能再进行复制,而且为何文中提到的复制过程只对动词进行复制,时态和短时体忽略不见也没有明确说明。由此可见,动词重叠必定是功能合并发生在前,重叠发生在后。首先词根和功能语素合并,生成动词。然后位移到短时体处完成形态复制生成“VV”。然后继续位移到完成体处,形成“VV了”。Yang & Wei (2017) [3] (p. 232)认为在汉语发展过程中,“了”和重叠体存在一种竞争关系,在现代汉语中“了”胜出并获得了优先权。同时提出“了”必须出现在基式右侧的同界制约条件来规定其位置。尽管Yang的推断存在一定合理性,但是仍旧不够说服力。本文将从分布形态学的局部错位出发来解释“AA了”如何变成“A了A”。

4. 局部错位说:“VV了”变成“V了V”的全新阐释

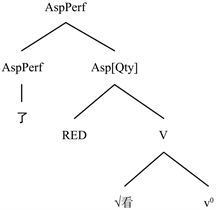

我们将动词重叠看作是由短时体投射引起的动词重叠现象,用来表示短时体中心语的数量范围,而“V了V”中“了”则是用来表完成。首先我们来看一下动词重叠过程,以“看了看”为例,如图3所示。

Figure 3. The structure of verbal reduplication before dislocation

图3. 移位前动词重叠结构

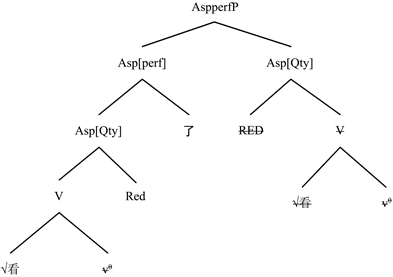

图3表示中心语移位之前。其中动词移位到短时体处,完成重叠形成V + RED,然后一起移位到上一层表完成的体中心语处生成V + RED + 了,如图4所示。那“VV了”是如何生成“V了V”呢?本文的观点是在后句法操作中,“VV了”发生局部错位“了”与重叠式“V”位置互换生成“V了V”。请看下面例句:

Figure 4. The Structure of Verbal Reduplication after Merging the Head Word

图4. 中心词合并后动词重叠结构

(4) a. 学生身心发展强烈影响各学段的课程计划、课程标准及教材组织。制约课程发展的其他因素,这里就不讨论了。

b. 我喝醉了。吴琼几时来的,我不知道。

c. 韩国和土耳其队的一场比赛进行得非常艰苦,两队争夺了1小时48分钟,打满了五局才决出胜负。

d. “这个……”蒋介石想了想支吾道:“晤,这个么……”

e. 是得想想了,过这村儿可没这店儿了。(CCL语料库)

从例句中可以看出,重叠类动词要想表达完成含义,只能添加“了”,“着”、“过”都不能与重叠式搭配。值得注意的是,e中的“想想了”并不表完成意,相反而是未做之事,这种情况下数量不多,不将其考虑在内。同时,只有重叠类动词会生成“V了V”结构,而其他复合动词如“喝醉”,“争夺”、“讨论”都是“VV了”形式。这表明,二字词动词,当第二字与第一字相同时,只能用“了”来表达完成或过去含义,此处符合局部错位的词项敏感要求,即要求特定的词项插入,然后“了”与重叠式错位,生成“V了V”形式。如图5所示,此处位置符合形态句法词之间交互的条件,所以“了”作为形态句法词,下移到补足语处的第一个形态句法词处,即RED处,成为RED词缀,变成“了 + RED”。如下所示:

(5) a. 音系(线性化):[[[√看v]RED]了]

b. 音系(局部错位):RED ⌢了→[[了]Red]

c. 生成√看♁[v, -Ø]♁了♁RED

同时动词重叠式与“了”之间目前普通话中不存在可以插入的词素,即V + [RED_了]处并没有如英语比较级中amazing一样的词来阻挡两者位置互换,所以只要是AA式重叠式的过去或完成时态表达,必定会插入“了”,必定会发生位置交换。

(6) a. 我凑近杯口,闻了一闻,有点牛奶味,又有椰子味,还略带酒香。(闻了闻)

b. 他拍了一拍我的肩膀,“我跟你,我们都是同路人”。(拍了拍)

c. 鹰眼老七的眼睛亮了一亮,道:“这个人知道沙曼在哪里?”(亮了亮)

d. 阿巴桑甩了一甩手上的肥皂泡沫,却咕咕的先笑了起来。(甩了甩)

e. 她凑近玫瑰花闻了闻,香,真香。(闻了一闻) (CCL语料库)

接下来我们需要回答“V了一V”的生成过程。虽然动词VV式重叠由V一V发展而来,但是此处我们还需要进一步探究两者之间的区别。陈光(2003) [14] (p. 20)指出尽管重叠式可以表达短时的意思,但是与“一V”在表意上仍旧存在一定差距,重叠式表达不出瞬时的那种动作变化,即重叠式表达的动作时量在较短的时间区间内,是一条线,而“一V”表达的动作时量则是一个点。但是“V一V”中的“一”其瞬时含义被削弱,并无短时内爆发的冲击感存在。如例(6)中的“V一V”都可以换成“VV”,间接证明VV与V一V关系更密切。邢福义(2000) [19] (p. 432)发现“V一V”和“VV”是同义形式,二者从时量和分量上无明显区别。它们的细微差异,除了在句法格局和语义关系两个方面反映出某些倾向性,主要表现为在说话口气上有不同的语用价值,“VV”是自由式,“V一V”是郑重式。徐连祥(2002) [20] 从语境、语气色彩方面详细探讨了“VV”与“V一V”的语用差别。综上所述,“VV”由“V一V”发展而来,两者在语义句法上目前没有明显区别,只是根据语用需求在表达时择优选择。我们有理由认定“一”是短时体的隐性成分,可以表现为“一”或“ø”,根据语用需求呈现出相对应的语音形式,即动词的重叠式会表现出“V”和“一V”不同形态。同理根据局部错位,完成态“了”下降到Red处,与其位置互换,变成子词,即“V了一V”。

(7) a. 音系(线性化):[[[√看v]一RED]了]

b. 音系(局部错位):一RED⌢了→[[了]一Red]

c. 生成√看♁[v, -Ø]♁了♁一看

这也是为什么“V一V”同样只能用“了”来表达完成含义,为什么只能生成“V了一V”,而不是“*V一V了”3。局部错位理论合理的解释了这种现象。

5. 结语

本文以分布形态学为研究基础对现代汉语中的动词重叠现象进行了探究。本文认为动词重叠是由短时体投射引起的动词重叠现象。并从局部错位出发,探究了“VV”式重叠如何生成“V了V”。“VV”从“V一V”发展演变而来,所以“一”是短时体的隐形成分,根据语用需要选择语音表现,同理根据局部错位,“VV了”中的“了”形态句法词下移到RED处变成子词生成“V了V”,而“V一V了”则是“了”下移到“一 + RED”处变成子词生成“V了一V”。

NOTES

1区域限制认为循环中心语诱发拼出。当循环中心语与已有成分合并时,位于其补足语下的循环域被拼出。

2♁指子词之间的合并,形态句法词之间的合并用⌢。

3通过检索语料库可以发现有不少“V一V了”形式存在,其前面搭配多为该,应该,可以这样表命令的词。其中的“了”并不表过去或完成之意,依旧是未完成之事。