1. 引言

叙永县作为我国西南地区的一个少数民族聚居区,拥有丰富的民族文化和传统技艺,其中苗族蜡染作为该地区的非物质文化遗产,具有独特的艺术价值和历史意义。然而,随着现代化进程的加快和外来文化的冲击,苗族蜡染技艺面临着传承困境和保护难题。因此,探究叙永县苗族蜡染“非遗 + N”路径,对于保护和传承这一珍贵的民族文化遗产具有重要意义。

本文旨在通过对叙永县苗族蜡染“非遗 + N”路径的探究,寻找有效的传承和保护措施,以促进该项非物质文化遗产的传承和发展,探索“非遗 + N”路径的创新模式,为其他非物质文化遗产的保护和传承提供借鉴,促进叙永县苗族蜡染技艺与现代社会的融合,为叙永县苗族蜡染的保护和传承提供有力支持,增强叙永县苗族蜡染技艺的传承和发展,保护和传承这一珍贵的民族文化遗产,并促进该地区民族文化的发展和繁荣。

2. 苗族蜡染的起源

苗族先民早在2000多年前的秦汉时期便已经掌握用蜡防止染色的技术,蜡染技艺由此基本成型,但也只是用于印制一些简单的图案,并未广泛应用于服饰。随着技术和水平的不断提高,到了魏晋时期,蜡染的染色技术便可以染出数十种颜色,也多用于制作各色服饰。发展到唐代时,蜡染已经在中国全国范围盛行 [1] 。到了宋代,由于工艺更为简便的蓝印花布的出现,使得蜡染技艺在中原地区逐渐消失,而受到地理环境的限制,生活在四川、贵州等西南地区的居民长期与世隔绝,各项生产都能够实现自给自足,因此古老的蜡染技艺便在这些地区得以完好地保存。

3. 叙永县苗族蜡染制作工艺及独特魅力

3.1. 苗族蜡染制作工艺

叙永县苗族传统蜡染技艺其制作步骤共有八步,分别是:熬蜡、磨布、画蜡、染色、蜕蜡(也叫脱蜡或去蜡)、漂洗、晾干、缝制。制作方法首先是用板蓝根叶子制作成天然的植物染料 [2] ,然后用蜡刀在手工纺织的麻布或棉布上进行描绘精美的图案,接着利用蜡与水不相溶的原理,在染色脱蜡过程中,作为防染剂的蜡会自然龟裂,使布面呈现特殊的“冰纹”,赋予叙永苗族服饰独特魅力。

蜡染技术多应用于精美的苗族服饰,体现了苗族同胞对精美盛装的执着追求,纯天然的植物染料也体现了苗族同胞对绿色健康品质的追求以及对大自然美好生活的向往,对进一步增强民族凝聚力,促进社会和谐,传承民族历史、增强民族认同感具有重要价值。

3.2. 苗族蜡染的独特艺术魅力

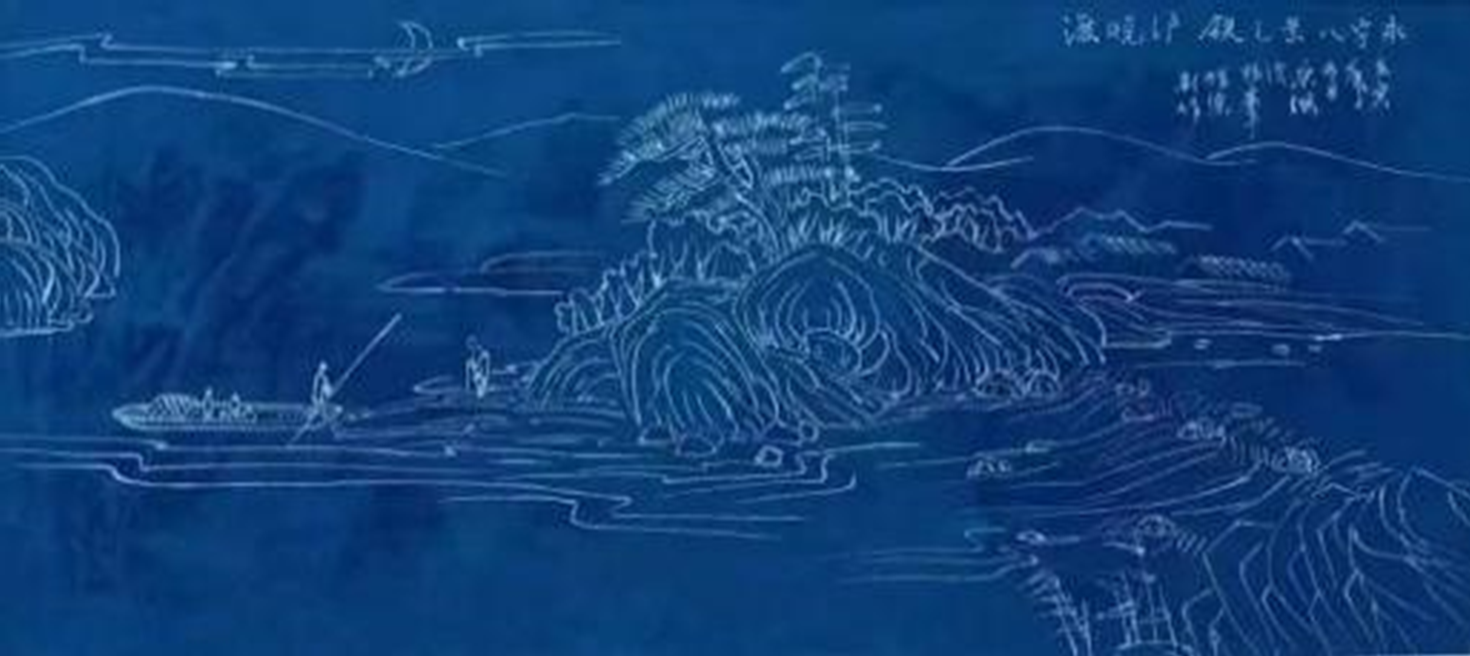

苗族蜡染的艺术价值是无法忽视的,蜡染以天然石蜡为材料,通过画布、染色等步骤,创作出独具特色的图案,如以“永宁八景”为背景创作出的《漫岭腾云》(见图1)《铁炉晚渡》(见图2)等蜡染装饰画,这些图案色彩丰富,线条流畅,充满了浓厚的民族风情。蜡染作品不仅具有审美价值,还承载了苗族的历史和文化,是研究苗族社会、文化的重要载体。蜡染的实用性也不容小觑,在叙永县的苗族家庭中,蜡染制品是日常生活用品的常见选择。从衣物、被单到桌布、门帘,蜡染制品以其经久耐用、色彩艳丽的特性,深受人们喜爱。不仅如此,蜡染制品还具有独特的民族特色,是展现地方文化和特色的重要载体。

蜡染的艺术魅力还体现在其制作过程中,匠人用手工绘制蜡花,再浸入靛蓝染液中,煮沸后洗去石蜡,呈现出蓝底白花的图案。这个过程充满了神秘和诗意,让人感受到传统工艺的魅力。这种传统艺术形式不仅体现了苗族人民的智慧和创造力,也是叙永县独特的文化符号,吸引着越来越多的人前来欣赏和了解。

Figure 1. “Soaring Clouds” batik decorative painting

图1. 《漫岭腾云》蜡染装饰画

Figure 2. “Iron Furnace Evening Crossing” batik decorative painting

图2. 《铁炉晚渡》蜡染装饰画

4. 苗族蜡染的发展现状及发展困境

4.1. 苗族蜡染的发展现状

据《叙永县志》第四篇少数民族中记载,“元末明初,苗族先民开始移居本县”,现有650余年历史。迁移后,在叙永落户的苗族,因风土人情变化,技艺逐步展现出地方特色。清末民初时期,李发秀这一代通过家族传承传于其女罗显芝、罗显群,最终后者将技艺完整地传承到杨安平这一代,至此蜡染进入了发展高潮期。2018年,杨安平主持成立叙永县秀成苗族文化传播有限公司,邀请蜡染技艺其余传承人共同参与对蜡染的保护发展,并先后投入约35万元用于蜡染技艺的传承和发展,通过对蜡染制品样式、图案、传播途径的创新,让非遗融入群众的生活,使非遗真正地“活起来、传下去” [2] 。在非遗传承人杨安平的带领下,苗族蜡染在当地焕发了新的生机与活力,探究“非遗 + N”发展新模式,相继开展了许多与之相关的文化实践教学活动(数据来源:叙永县秀成苗族文化传播有限公司)。

然而,叙永县苗族蜡染的发展也面临着一些困难和挑战,由于蜡染技艺的传承方式较为传统,学习难度较大,使得年轻一代对蜡染技艺的掌握程度有所下降。其纯手工制作的方式也严重阻碍的蜡染的进一步发展,面临传承难和技术革新难等发展困境,不仅阻碍了传统技艺的传承和发展,也使得这种传统艺术形式逐渐淡出人们的视线。

4.2. 传承难

苗族蜡染因其地域性和民族性的固有特征,其传播范围仅仅在四川和贵州等地区,在其他民族和地区的认可度较低。除此之外,蜡染技艺的传承多数以家族传承为主,有些传承人会少量收徒,但在很大程度上限制了蜡染技艺的传播,现如今仅有少数蜡染非遗传承人仍在从事蜡染相关工作。

4.3. 革新难

随着时代和社会的发展,当今快节奏的生活方式,导致苗族村落中的青年一代多数已摒弃此项技术而选择到城中务工,因此多数都是村落中的老一辈传承人在从事蜡染的相关工作,现如今传承人日渐呈老龄化趋势发展 [3] 。老一辈传承人受限于知识水平的限制,他们的蜡染技艺仍是以纯手工制作为主,并且蜡染产品仍停留在服饰等布料产品,难以依靠自身实现蜡染技术的革新和产品的创新。

5. 叙永县苗族蜡染的“非遗 + N”路径展望

5.1. 苗族蜡染“非遗 + N”的理论探究

为了更好地传承和发扬这一传统技艺,近年来,叙永县积极探索“非遗 + N”发展的路径,将传统与现代相结合,为苗族蜡染的传承与发展注入新的活力。“N”代表了各种创新元素,如新媒体传播、产业、旅游以及通过和高校合作进行蜡染文化传承等新发展形势。通过将非遗与这些元素相结合,叙永县为苗族蜡染传承发展开辟了新的道路。例如,可以利用现代科技手段,如数字化、信息化等,对蜡染技艺进行保护、传承和传播,通过文化交流活动,让更多人了解苗族文化,进而了解蜡染艺术,通过旅游产业的发展,将蜡染技艺与旅游资源相结合,打造特色旅游线路,吸引更多游客前来参观体验,通过产业合作,将蜡染技艺应用于现代产品设计中,推动蜡染产品的市场化。

通过加大传承力度建立完善的传承机制,培养年轻一代的蜡染传承人,让他们了解并掌握蜡染技艺,为传统技艺的传承打下坚实基础。通过举办展览、讲座、研讨会等形式,让更多人了解苗族文化和蜡染艺术,提高其知名度。将蜡染技艺与当地的自然、人文景观相结合,打造独具特色的旅游线路,吸引游客前来参观体验,为蜡染技艺的传承提供更多机会。

5.2. 苗族蜡染“非遗 + N”的实践尝试

5.2.1. “非遗 + 文化产业”实践

2018年,非遗传承人杨安平主持成立叙永县秀成苗族文化传播有限公司,致力于实现苗族蜡染文化的产业化发展,不断尝试制作新的蜡染产品,如蜡染风景画、蜡染香囊、蜡染手提包等,使蜡染文化融入群众生活,为大众所接受。其中最受欢迎的作品为十二生肖香囊,该作品借助传统的十二生肖文化和香囊文化,将其与蜡染技艺相结合,由此“十二生肖香囊”便应运而生,该产品作为多元文化结合的产物,深受广大群众喜爱。此外非遗传承人杨安平还将蜡染文化与叙永的“永宁八景”相结合,创作出独具特色的蜡染装饰画,包括《漫岭腾云》《铁炉晚渡》《双桥映月》《流沙悬练》等作品,不断对蜡染产品进行丰富拓展。

在非遗传承人杨安平的开发下,叙永县苗族蜡染产品已经拓展到了服饰品、家居用品、旅游产品、装饰品、蜡画艺术品5个系列,包含婚服、礼服、生活装、苗族盛装、舞台装、围巾、方巾、体恤、长裙、短裙、床罩、枕套、毛巾、床单、蚊帐、窗帘、花边、发带、蝴蝶结、香包、桌布、茶席、茶垫、鼠标、壁挂、吊挂、对联、字画28种产品,在很大程度上满足了群众对产品的多样化需求(数据来源:叙永县秀成苗族文化传播有限公司)。

5.2.2. “非遗 + 高校”实践

在当今“两创”背景下,传统的蜡染艺术或因区域局限、技术繁杂、图案故步自封、重视力度不够等因素,面临着发展瓶颈,急需寻求转化和创新的发展途径 [4] 。要从青年一代入手,为蜡染技艺注入青春活力。大学无疑是引领青少年审美时尚的重要场所,可以通过制作蜡染文化调查问卷的方式,调查在校大学生对蜡染文化的了解情况,并且征求蜡染样式图案创新方案,让蜡染产品符合当代青少年的审美需求。

非遗传承人杨安平深知文化的传承与发展关键是在青少年一代,他致力于将蜡染文化传播到青少年一代中,将蜡染技艺带进了梘槽苗族乡梘槽中学、泸州天立英才学校、泸州开放大学等,在课堂上为学生讲解蜡染非遗文化的历史和蜡染技术工艺,宣传与推广苗族蜡染非遗文化,让青年大学生深入了解蜡染非遗文化,并在一定程度上能够提高其文化素养。

作为青年知识分子聚集地的各大高校也是蜡染文化传承发展的不二之选,让蜡染技艺进入到高校,让高端人才认识蜡染、接触蜡染,从而扩展研究方向。要在高校中加强对蜡染文化的传播,形成系统化、理论化、艺术化的蜡染技艺,让蜡染文化与时代要求、群众需求相契合,让高校成为非遗文化传承地,学生成为非遗文化传承人。

5.2.3. “非遗 + 新媒体”实践

当今互联网发展日新月异,苗族蜡染可以通过新媒体网络传播方式进行文化传播来提升苗族蜡染的知名度。在流量的时代,通过和各大网红模特合作的方式,打造蜡染时装风尚,利用流量来推动文化传播也不失为一个好方法,既增强大众对于苗族蜡染的了解又可以扩大苗族蜡染知名度。

蜡染制品使用板蓝根叶子这种天然染料进行染制的特点,符合了人民群众对绿色、无污染的产品的追求,可以通过互联网打响蜡染绿色纯天然的名号,一些文化爱好者、绿色消费追求者便能通过此渠道进行了解蜡染。借助如抖音、快手、小红书、bilibili等短视频APP扩大蜡染文化传播范围 [2] ,通过互联网拉近蜡染技艺与群众的距离,让群众认识蜡染的途径多样化、便捷化。苗族蜡染想要迎来新的发展机遇,那便需要从互联网中学习先进经验,借助互联网平台进行文化传播。

6. 结语

作为国家级非物质文化遗产,蜡染技艺无疑是我国优秀的传统文化代表,但在社会发展新时期,传统的蜡染发展模式不能与时代发展和需求相契合,要实现蜡染技艺的创新性发展和创造性转化,必须让蜡染产品迎合大众审美需求。非遗传承人杨安平通过探究“非遗 + N”路径新模式,为蜡染文化注入了新的生机与活力,迎来了发展机遇,要将蜡染文化的发展与青年一代挂钩,与时代发展相契合。

NOTES

*通讯作者。