1. 引言

随着高中数学教育的发展,数学核心素养反映时代的要求也成为数学教育的终极目标。数学教学即注重学生的学习心理和基础知识,又逐步重视数学核心素养的培养,思维在数学学习中发挥着重要作用。哈佛大学曾研究出“拉开人与人之间距离的真正决定性因素是思维的习惯”。华东师范大学的刘耀源教授曾经说过,思维可视化能够把原本不可见的思维路径、思考规律通过图示、图像等有机组合后进行科学呈现,使思维过程得以一目了然 [1] 。陈恒曦 [1] 把思维可视化教学策略定义为:把以教学重心放在发展学生的思维能力上,通过可视化技术,将思维训练与学科教学进行深度融合的高效教学策略。陈莹莹 [2] 等人的调查研究发现大多数学生不会将思维可视化用在解题中,这就限制了思维可视化技术在解题过程中的应用。从查阅文献和结合教学实际发现,在发展学生数学核心素养的背景下,将思维可视化有机地融合到高中数学教学中具有提高教学实效、促进学生终身可持续发展的作用,但在融合过程中仍存在问题,会阻碍教师教学和学生学习的效率,因此针对问题本身,提出相应的教学策略来应对。

2. 高中数学思维可视化教学存在的问题

思维是人脑对客观现实的概括和间接的反映,反映的是事物的本质和事物间规律性的联系 [3] 。数学的抽象性学科特点导致学生在学习数学的途中存在一定的困难,数学思维可视化便可以帮助学生将抽象的概念具体化,体现出思维可视化教学的意义。虽然思维可视化教育已经出现很久并也得到了发展,但结构体系在实际运用过程中仍表现不成熟。

2.1. 学生缺乏自主学习能力

数学是思维的体操,思维能力是人们认识世界和解决问题的重要能力之一,如何提高学生的思维能力是教育的重要任务之一。但高中数学对学生思维能力的要求更加严格,大多数学生的思维发展还并不能完全接受高中数学的学习,因此在不理解数学概念、数学知识之间的联系的情况下对数学学习失去兴趣,学生自主学习便受到阻碍。

2.2. 教师局限于传统的教学模式

在传统的教学方式中,教师往往会让学生通过文字来理解知识。创新是推动社会进步的重要力量,教师想要教学成效得到呈现,教学方式的创新也是有必要的。思维可视化教学策略就在教师日常教学过程中体现出了必要性,但教师由于欠缺运用经验,整体策略的应用度不高,应用效果不佳,对可视化技术应用过于浅显化、片面化、单一化 [4] 。我国数学教育在很长一段时间里倾向于关注学生学习的结果,忽略了在学习中的思维过程,忽视思维可视化教学的作用。许多教师认为传统的教学方式更容易考出高分,这使学生在数学知识的建立内在联系存在困难、创造能力较弱,造成学生们只会解题的局面,忽视了学生核心素养的发展。

2.3. 学生知识整体性思维有待提高

把握知识的内在联系,拓展学生的认知结构是教师在教学中的重要任务。数学知识体系不是由一块块知识机械地堆砌而成的,而是按照它们之间特定的内在联系组成的结构系统。大多数学生不会将思维可视化用在解题中,这就限制了学生知识的整体性的构建,而大部分教师也会忽视知识之间存在的内在联系,在完成每节课堂上的内容之后,在课上或者课下只会有针对性地布置靠近本节课的习题,导致学生的认知结构不完整,缺乏整体性思维,就更缺乏构建知识的整体框架。

3. 基于核心素养运用高中数学思维可视化教学的策略研究

3.1. 创建问题情景,培养学生逻辑推理能力

在高中数学课堂中,思维可视化是指将抽象的数学思维路径直观地呈现出来,从而揭露数学本质。在以学生为中心的课改导向下,思维可视化课堂强调利用情景、教具等学习环境要素充分发挥学生的主动性,使学生以“研究者”的身份参与“发现数学”的过程 [5] 。面对数学学科概念学习的枯燥,教师在教学中为了引起学生学习的兴趣,便可以结合一些实际情景或者创设实物情境,指导学生思考。结合问题情景引发学生进行思维,通过在分析和解决问题的过程中锻炼学生的推理能力,从而提高学习效率。

例如:在讲授“等差数列”这一课时中,用一段短片来导入课堂,旨在让学生更加直观的观察到数据变化的过程。随后就可以通过可视的过程,引导学生从实际情境中抽象出数学问题。短片一:水库的管理人员为了保证优质鱼类有良好的生活环境,用定期放水清理水库的杂鱼,水库的水位为24 cm,自然放水每天水位降低3 m,最低降至6 m。那么从开始放水算起,到可以进行清理工作的那天,水库每天的水位组成数列(单位:m) 24,21,18,15,12。短片二:在实际生活中,一个班级内选择优秀班干部,收集学生的投票之后,都习惯用“正”来唱票,是因为“正”字的笔画刚好是五画,一个“正”字代表五票,通常会出现这样一串数字:0,5,10,15,20,25。

教师提问:同学们观察下面的这两个数列:

24,21,18,15,12

0,5,10,15,20,25

思考这些数列有哪些共同特征?

创设问题情景来引入课堂,一方面帮助学生抽象出生活中的数学问题,另一方面激发学生学习兴趣。教师利用演示工具展示数列的变化特征,指导学生通过推理与分析找出数列的规律,并求解相关问题。结合问题情景来抽象出数学问题,通过对问题的分析和推理逐渐提高学生逻辑思维能力,从而发展学生的数学核心素养。

3.2. 引入思维可视化教学工具,优化教师教学模式

在高中阶段,数学学科内容的抽象性更加凸显,学生需要寻找一种有效的学习方法来学习数学,提高学习数学的质量。面对数学严谨性、抽象性、科学性的学科特点,对许多学生而言,数学学科的概念与原理理解起来都很抽象,十分不容易理解,然而传统的数学教学又往往注重以文字与符号来展示知识,因此对大多数学生而言学习数学是存在一定难度的。而教师在课堂中就可以引入思维可视化工具,为学生提供更直观、形象的学习材料,让抽象的数学概念转化成学生容易理解的直观概念。通过使用图表、图像、流程图、思维导图等可视化工具,将抽象的数学概念形象化、直观化,从而帮助学生更好地理解、记忆与应用数学知识,这也符合“互联网+”时代的教学特点,契合高中生视觉信息接受能力强的特点,具有重要的教学应用价值 [6] 。在具体实施中,教师可以根据实际教学情况引入不同的思维可视化工具,帮助学生提高推理思维能力,利用可视化思维教学方式建立起学生对学科知识的整体框架以达到提高教学效率的目的。

例如:利用Venn图来将抽象的集合运算概念直观化,帮助学生更容易理解集合运算过程以及集合元素的组成。A,B,C是三个集合,阐述A∪B的可以用图1来表示,A∩B见图2,A的补集见图3,用Venn图来表示集合的基本运算就能够让集合的关系和元素组成一目了然,也能帮助学生理解运算方式。

在学习和解决数学问题时,借助图像、图标等直观手段把原本不可见的思维路径和知识结构清晰呈现出来,从而使隐性思维和知识外显化、形象化。Venn图是一种图形表示法,可以用来表示集合的交、并、差等关系,以这种形式呈现学生可以更加直观地了解集合的运算法则。在具体教学实践中,教师充分利用图像、图形、图表等一系列思维可视化教学工具,基于学科素养的培养,根据具体教学内容和学生的需求来选择合适的思维可视化工具,既能提高学生的学习兴趣和学习效果,又能培养学生核心素养的发展。

3.3. 建立思维可视化学习环境

数学思维可视化在现代教学中发挥出重要的作用。高中教学阶段,教师可以建立思维可视化的学习环境来培养学生进行思维同时激发学生的学习兴趣和主动性,优化教学方式和增强学生的自主学习能力。在现代教学中积极运用数学思维可视化教学方式,引导学生在解决不同问题时使用不同的可视化工具进行解题,为学生提供更加直观、生动形象的学习体验,从而提高学生的学习效果和学习质量,为学生的未来发展学科知识和素养奠定坚实的基础。

例如:直线与平面平行问题的可视化解题分析。

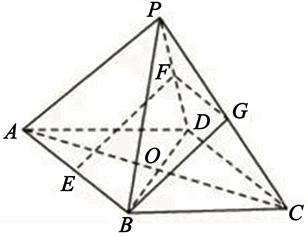

见图4,四棱锥P-ABCD的底面ABCD为菱形,PA = PC,E,F分别为AB和PD的中点。求证:EF//平面PBC。

Figure 5. Thinking visual example diagram

图5. 思维可视例题图

思维可视化解题流程:

线面位置关系是空间平面和直线关系的中枢,学生一旦形成“以平面思维为中轴,寻找空间问题中的平面问题”的思维导图,就能转移到解决线面关系的证明、空间距离等问题上。“思维导图”是思维可视化的有效工具,能有效地指导数学教学,利用“思维导图”连接数学知识形成知识网络,帮助学生构建出完整的知识体系;例如,在解题过程中,首先要做辅助线(见图5)以方便解决后面的问题,利用思维导图的流程和主要内容来解答数学题目,清晰解题思路,优化解决问题的方案;帮助学生对解决问题的思路进行反思,将思维可视化,提高解决问题的效率。在具体教学过程中,“思维导图”将能帮助学生更好地寻找出有效的解题思路与方法,培养学生逐步剖析的思维模式,促进学生思维能力的发展也落实了新课改对注重培养学生核心素养的要求。

3.4. 培养学生运用思维可视化工具的意识

思维可视化课堂要求教师需要结合学生的学习需求进行教学设计,在高中数学课中,每一名学生的知识掌握程度、学习风格、学习品质以及兴趣爱好各不相同,传统的教学模式不能够满足每个学生的需求,而思维可视化作为一种灵活多样的教学手段,能够根据学生的个体差异进行相应调整,让每名学生在学习过程中感受到数学的乐趣。

例如:在学习“三角函数”这部分内容,对于不太能理解的同学,教师可以用更直观、简单的思维可视化工具,并且引导学生会使用思维可视化工具进行分析和解决问题。在整个高中教学阶段,教师要根据学生的实际情况,考虑学生的个体差异来合理利用思维可视化教学工具,也要引导学生有意识地去使用适合自己的思维可视化工具进行解决实际问题。学生的个性特点也是教师教学过程中必须要考虑的事情,钻研教学之前要先钻研学生。因此,个性化教学在高中数学教学中也是常用的教学策略。思维可视化课堂中也应注重学生的个性特点,根据每位学生的具体情况,来引导学生使用适合自己的可视化工具,培养学生的利用思维可视化来解决实际问题的意识。

3.5. 建构知识体系,激发学生的整体思维

为了促进高中学生数学思维的发展,教师应重视教学过程中的学生整体性思维的培养,帮助学生建立起知识间的内在关联,帮助学生借助思维可视化的知识体系将知识进行内化和迁移,提高学生综合运用知识的能力。在构建知识体系过程中,要符合学生的认知规律,也要注意避免学生的思维出现明显的跳跃性,导致基础知识的认识不足,体系混乱的情况出现。

例如:教师在对“对数函数”相关知识点进行教学的过程中,会涉及指数函数,两种函数具有自身的特点,同时也显示出较为显著的联系,二者可以相互转化。在讲授这堂课时,若是按照函数历史来源顺序或者沿袭传统教学方法单纯宣讲教材,不仅会对学生的学习认知产生偏差,直接影响到学生的思维能力培养效果。通过可视化方式呈现数学知识,可以让教学过程更加直观、生动形象,提高教学效果和质量。在呈现复杂的计算过程、图像的动态变化、几何模型的结构时,教师常常会使用信息技术手段实现可视化教学,以提升课堂教学效率 [7] 。教师可以将多媒体技术引入教学实践,针对函数特点进行形象化的展示和转化,并对每种函数的性质、特点进行分类与总结,让不同知识点的逻辑关系得以明确,便于学生更好地认识到指数函数与对数函数的异同点,提升学生的知识点总结能力和思维分析能力。

4. 总结

思维可视化教学作为一种新的教学模式冲击了传统的教学模式,帮助学生建立知识间的内在联系,减少了学生的认知负荷,促进了知识内化,促进学生的核心素养的发展。通过具体的教学实践,教师积极引入思维可视化教学策略进行教学,给数学教学带来更加丰富的可能性,在不断的总结经验和反思中,结合学生实际选取教学策略,促进发展学生的数学思维和落实培养学生核心素养的教育理念,以实现提高教学质量和培养具有创新思维和实践能力的学生的目的。