1. 前言

伴随着工业化进程的加速,资源约束趋紧、环境污染严重和生态系统退化等问题已经严重威胁到人类的生存与发展。面对这些问题,树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文化理念逐渐提上了议事日程。生态文化是人与自然和谐共存、协调发展的文化是社会文化体系的一个组成部分,它在一定程度上反映了人们对人和自然、社会和自然关系认识的整体水平,也反映了现实社会生活和实践中人们对待自然环境的态度和政策的状况 [1] 。而产业结构优化作为经济结构调整的重要手段,是人类作用于生态环境系统的主要环节。因此,本文尝试从生态文化建设的视角出发,构建生态文化视角下产业结构优化评价指标体系,希望通过该指标体系对产业结构发展水平进行测度,并更深层次地认识产业结构现状与不合理因素,准确把握产业结构调整方向,最终实现经济、自然与社会相协调的可持续发展道路。

2. 生态文化的内涵

生态文化是一种社会文化现象,既具有文化的属性,但它也是一种社会意识形态。生态文化追求的是人与自然和谐发展的生活方式。学术界普遍认为,生态文化有广义和狭义之分。广义的生态文化指人类在社会历史发展进程中所创造的反映人与自然关系的物质财富和精神财富的总和 [2] 。这种定义下的生态文化与生态文明的含义大体相当,是人们的一种生态价值观。狭义的生态文化是一种社会文化现象,即以生态价值观为指导的社会意识形态。

3. 生态文化视角下的产业结构优化

生态文化建设与产业结构优化是相互促进、相互融合的。生态文化视角下的产业结构优化就是运用生态文化的理念来指导产业结构优化调整,把生态文化的理念融入到产业选择、布局、发展的全过程中,构建资源节约和环境保护的空间格局、生产方式以及产业结构,最终实现经济效益、生态效益和社会效益相协调的可持续发展,其本质就是可持续的产业发展模式。

4. DPSIR评价模型

构建评价指标体系的方法有多种,例如层次分析法、棱柱模型、DEA和“驱动力–压力–状态–影响–响应”(DPSIR)模型等,其中“驱动力–压力–状态–影响–响应”(DPSIR)模型在衡量与评价环境与可持续健康发展等方面应用比较广泛。DPSIR模型从系统论角度分析人与环境系统的相互作用,现已逐渐成为解决环境与经济的因果关系的有效工具,具有综合性、系统性、整体性、灵活性等特点。

DPSIR模型最早是由经济合作与发展组织(OECD)在1993年提出,是在“压力–状态–响应”(PSR)模型以及“驱动力–状态–响应”(DSR)模型的基础上发展而来,该模型包括驱动力(Driving Force)、压力(Pressure)、状态(State)、影响(Impact)和响应(Response)等5个方面 [3] 。“驱动力”是指造成生态环境变化的潜在原因;“压力”是指人类活动对自然资源和生态环境变化的影响,是环境的直接压力因子;“状态”指资源环境与经济产业在上述驱动力和压力作用下所处的状况,即生态文明建设中的环境污染水平;“影响”指系统所处的状态反过来对人类健康和经济结构的影响;“响应”则指人类为了改善上述状态而采取的积极有效措施与对策,从而实现产业的可持续健康发展。该模型分析反应了经济社会发展以及人类活动与资源环境之间的相互作用与影响关系,有效整合了资源、经济、环境与人类健康问题。

5. 生态文化视角下产业结构优化评价指标体系构建

5.1. 指标体系设计原则

为了全面、科学地衡量生态文化视角下的产业结构优化效果,在研究和确定评价指标体系时,应遵循下列原则:

1) 整体性原则

测度指标体系是一个由多指标组成的整体,这些指标是相互影响、相互制约的,共同构成一个有机统一体。因而,所选取的指标应该能够从整体上体现生态文化视角下产业结构的状态、特征及变化趋势。

2) 目的性原则

目的性原则是建立指标体系的出发点,只有满足系统目标的评价指标体系才是合理有效的。生态文化建设的产业结构优化目标就是要建立节约资源能源、保护环境、生态–经济–社会协调发展的产业结构系统。

3) 科学性原则

各指标体系的设计及评价指标的选择必须以科学性为原则,能够客观真实地反映生态文化视角下产业结构的特点和状况,能客观全面反映出系统内部以及系统之间的真实关系。并且,指标数据的选取、权重的确定、计算与合成都必须以一定的学科理论为依据。

4) 可操作性原则

在设计产业结构优化评价指标体系时,指标选取必须充分考虑数据的现实可获得性和可靠性。尽可能地使用权威统计部门正式公开的统计资料。另外,这些指标的计算方法应当明确,不宜过于复杂。

5) 动态性原则

由于一个城市的产业结构总是在不断发展变化的,所以评价指标的设计要充分考虑到这种动态变化,并根据产业结构发展的不同阶段进行合理地更新和调整。

5.2. 指标筛选与建立

5.2.1. 指标初步筛选

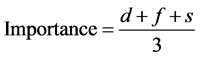

纵观近年产业结构优化文献,我们对国内相关实例研究中的评价指标体系进行了分类排列,见表1。为了从中筛选出产业结构优化的主要指标,本研究对上述案例中的评价指标进行了重要性评价 [4] ,评价

公示如下: ,其中Importance代表指标的重要值,重要值越大,选取该值越有

,其中Importance代表指标的重要值,重要值越大,选取该值越有

Table 1. List of Industrial structure optimization evaluation system in China [5] - [16]

表1. 中国主要地区产业结构优化评估体系一览 [5] - [16]

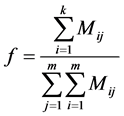

意义。d代表该指标的相对密度,公式为: ,式中,j表示指数个数,i表示研究案例个数,Mij表示第j个评价指标在第i个案例里的密度。f代表该指标的相对频度,公式为:

,式中,j表示指数个数,i表示研究案例个数,Mij表示第j个评价指标在第i个案例里的密度。f代表该指标的相对频度,公式为: ,式中,ni表示第i个指标在所有案例中出现的次数;N表示案例研究总数;i表示指数个数。s代表该指标相对优势度,公式为:

,式中,ni表示第i个指标在所有案例中出现的次数;N表示案例研究总数;i表示指数个数。s代表该指标相对优势度,公式为: ,式中,wij表示第j个评价指标在i个案例里占得权重。

,式中,wij表示第j个评价指标在i个案例里占得权重。

按照上述公式,我们对所提取实例研究中的评价指标进行重要值计算,并按照重要值的大小对所有指标进行排序,提取了90个相关指标,这些指标涵盖了经济水平、社会发展、资源效率、环境承载力、生态化、科学化、可持续化、政策制度等方面的内容。

5.2.2. 指标再次筛选确定

根据环生态文化理念和指标构建原则,对查阅抽取的指标进行专家研讨,对评价指标进行调整和筛选,最终确定了32个主要指标。将这些具体指标,按照DPSIR模型的要求分为驱动力、压力、状态、影响和响应5个准则,组成产业结构优化的最终指标体系框架。见表2。

Table 2. Optimization evaluation index system of industrial structure from the perspective of ecological culture

表2. 生态文化视角下产业结构优化评价指标体系

注:%表示百分比,-表示无单位,m3表示立方米,m2表示平方米。

5.3. 指标计算

1) 结构偏离度(P4)

结构偏离度是指某一产业的就业比重与增加值比重之差。反映的是就业结构与产业结构调整的适应性和自然协调性。用公式表示为:结构偏离度 = GDP的产业构成百分比/就业的产业构成百分比 − 1。

2) 比较劳动生产率(S1)

比较劳动生产率是指某一产业产值比重与该产业的劳动力比重之比,它综合反映了产业间劳动力结构与产值结构之间的关系。用公式表示为:第i产业的比较劳动生产率=第i产业总值份额/第i产业劳动力份额。

3) 影响力系数(S2)

影响力系数是指国民经济某一个产品部门增加一个单位最终产品时,对国民经济各部门所产生的生产需求波及程度。影响力系数越大,该部门对其他部门的拉动作用也越大。用公式表示为: ,

,

其中Fi为第j部门的影响力系数;cij为完全需求系数; 为j部门的最终产出占最终产出总量的比例;yj为j部门的最终产出。

为j部门的最终产出占最终产出总量的比例;yj为j部门的最终产出。

4) 环境质量指数(S4)

环境质量指数,是指在环境质量研究中,依据某种环境标准,用某种计算方法,求出的简明、概括地描述和评价环境质量的数值。广泛应用于污染物排放评价、污染源控制或治理效果评价、环境污染程度评价以及某些环境影响评价等方面。环境质量指数按类型可分为单一指数、单要素指数和综合指数三类。

5) 工业高加工度化程度(R8)

工业高加工度化是指轻、重工业由以原材料为重心的结构,向以加工、组装工业为重心的结构变化的过程,可来衡量一个地区的工业高加工度化程度。用公式表示为:工业高加工度化 = 加工工业总产值/原材料工业总产值。

6. 数据处理

6.1. 数据的标准化处理

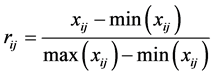

为消除各评价指标单位、数量级、数据性质等量纲存在的差异,需要对数据进行标准化处理,采用线性插值法对数据进行无量纲化。

对于正指标(具正功效),即越大越优的指标:

对于负指标(具负功效),即越小越优的指标:

其中rij为第i年第j项指标的标准化值,xij为第i年第j项指标的实际值,max(xij)与min(xij)为第j项指标的最大值和最小值。

6.2. 确定指标权重。

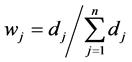

常用的权重确定的方法有主观或客观的赋权法,主观的赋权法主要是针对专家经验打分赋值,对重要指标进行打分,如专家打分法、评价区间统计法等。但主观赋权法由于人为主观因素会在一定程度上影响权重的公正性和客观性。为避免上述影响,可采用客观赋权法中的熵值法确定权重 [17] ,其得出的结果主要是依据客观数据,几乎不受主观因素干扰,达到更趋自然、生态化。其基本步骤如下:

1) 计算第i年份第j项指标值的比重:

2) 计算指标信息熵:

3) 计算信息熵冗余值:

4) 计算指标权重:

式中,rij为第i年第j项指标的标准化值,  ,

,  , m为评价年数,n为指标数。

, m为评价年数,n为指标数。

6.3. 计算综合指数。

在指标层数据标准化和权重确立的基础上,主要使用加权法计算各准则层的指数值,再加总得到综合评价指数值评分,其公式为:

式中,rij为第j个指标标准化处理后的数值,wj为其权重。

7. 结束语

生态文化是一种新的文化选择,反映了人与自然和谐的生存方式。依据生态文化理念,进行产业结构优化评价的调整是产业结构优化发展的新趋势,意在通过优化产业结构实现工业化进程与生态文化建设的同步发展,按照生态文化建设的要求,发展生态经济、循环经济,优化工业内部结构,实现工业的可持续发展。本研究将DPSIR模型用于构建生态文化视角下产业结构优化评价体系,构建了包涵上述五大类指标集的评价体系,旨在弥补之前相关研究选取指标的片面性。但指标集的选择仍是一个动态的过程,所选取的这些指标尚需在实践中进一步验证和完善,仅作相关优化产业结构研究提供必要参鉴。

基金项目

河北省社会科学基金项目(HB15YJ041)。

NOTES

*通讯作者。