1. 引言

高速列车运行噪声可以分为设备噪声、轮轨噪声、气动噪声等,相关研究表明,当列车速度大于300 km/h时,气动噪声将超越其他噪声,占据主要地位 [1] [2] [3]。风挡是高速列车的一个重要部件,内部易产生较强的气动噪声 [4] [5] [6],相关研究表明,列车高速运行时,内外风挡之间的腔内噪声可达线性声级140 dB以上,传入车内,对车内声环境产生严重的不良影响,因此探究腔内噪声控制方法显得尤为重要。

气动噪声的研究方法主要有试验研究以及数值计算,试验研究主要分为风洞模拟试验以及实车噪声试验。赵月影等 [7] 运用风洞模拟试验探究了按比例1:40缩小后的列车模型的内外风挡区域处的表面脉动压力。通过试验表明,在风挡区域添加扰流柱可以降低气流的紊乱程度。王金田等 [8] 通过实车噪声试验对风挡区域车内噪声状况进行了分析,表明风挡为整车隔声性能较差的部件,并在半消声室对内风挡进行了隔声试验。白夜等 [9] 对风挡声腔内的流场状况进行了试验研究,为数值模拟研究提供了参考。Hee-Min [10] 仿真分析了风挡区域的噪声状况,并通过安装扰流装置降低了其气动噪声。蒋文杰 [11] 采用SEA方法探究了提高风挡隔声量的方法。KIM [12] 运用试验与仿真相结合的方法,通过对空腔进行分析,开发出了一套风挡区域的气动噪声预测模型。HAN [13] [14] 基于仿生学提出了风挡区域的噪声控制方法。另外还有不少学者 [15] [16] 探究了不同形式风挡以及不同的风挡安装方式对高速列车气动噪声的影响。

由以上学者的研究成果可知,对于风挡区域的气动噪声控制措施形式各异。为了详细了解高速列车风挡区域的噪声状况,降低风挡区域的气动噪声,本文通过实车噪声试验,探究高速列车风挡区域车内、内外风挡声腔以及风挡洞口的噪声状况,并通过建立内外风挡之间声腔的有限元模型探究了两种噪声控制方法,施加噪声控制措施后,风挡声腔内降噪效果明显。

2. 风挡噪声试验及仿真分析

2.1. 试验设备及方法

风挡区域噪声试验的列车为某型高速列车,列车运行速度为350 km/h,在贯通道、以及风挡洞口布置声学传感器,如图1所示。监测其噪声状况,为仿真模型的有效性验证供数据支撑。试验主要用到的设备如表1所示。

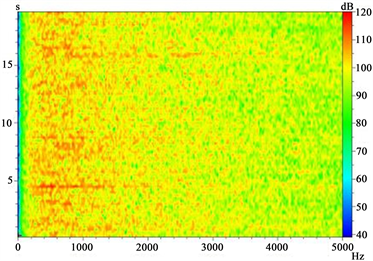

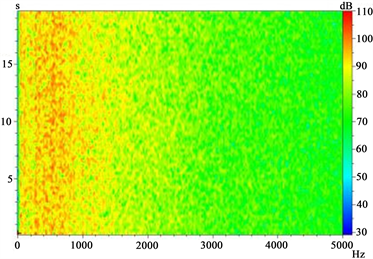

图2为350 km/h速度下车内风挡处以及风挡洞口位置传感器声压级三维频谱图,可以看到风挡洞口声压级要远远大于车内声压级,且风挡洞口声压级随着频率的升高降低较慢。车外风挡洞口处的A计权总声压级为126 dB,车内风挡处的A计权总声压级为82.9 dB。

2.2. 仿真分析截止频率的选取

如图3所示为车内风挡处的A计权声压级频谱,将8 Hz~1000 Hz频带内声音的能量同全频带总能量进行对比,绘制能量占比饼状图如图4所示。

(a) 车外风挡口传感器粘贴位置(b) 车内风挡处的噪声监测点

(a) 车外风挡口传感器粘贴位置(b) 车内风挡处的噪声监测点

Figure 1. Sensor arrangement

图1. 传感器布置位置

Table 1. List of noise test equipment

表1. 噪声测试设备表

(a) 风挡位置车内声压级三维频谱 (b) 风挡洞口位置声压级三维频谱

(a) 风挡位置车内声压级三维频谱 (b) 风挡洞口位置声压级三维频谱

Figure 2. Sound pressure level three dimensional spectrum of sensors

图2. 传感器声压级三维频谱

车内风挡处8 Hz~1000 Hz频带内的声能量占整个频带声能量的95%,因此对风挡区域进行仿真分析时,分析的截止频率取为1000 Hz以内,能够满足工程应用要求。

Figure 3. Interior noise spectrum at windshield

图3. 车内风挡处噪声频谱

2.3. 风挡区域偶极子声源分布

高速列车运行速度为350 km/h时,速度小于0.3马赫数,外流场中产生的四极子声源的强度远远小于偶极子声源 [17]。本部分内容主要分析风挡区域的偶极子声源分布,为了减少计算量,考虑到列车的对称性,首先建立了含有风挡区域的缩短的高速列车半流场模型,边界条件设置如图5(a)所示,风挡位于两车头中间位置。图5(b)为整体的计算域网格,网格由列车表面往外逐渐变得稀疏,网格数量约为1600万。

(a) 整体计算域 (b) 整体网格

(a) 整体计算域 (b) 整体网格

Figure 5. Computational domain and elements

图5. 计算域和网格单元

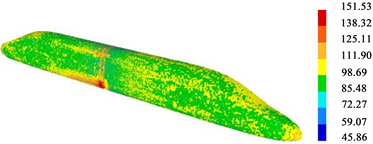

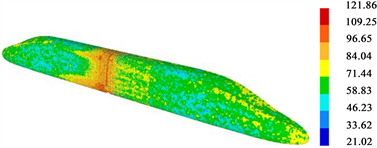

运用Fluent软件进行稳态以及瞬态计算,速度入口设置为97.22 m/s。输出得到中间格式文件后,运用Virtual.Lab声学模块进行傅里叶变换可以得到不同频率下列车表面以及风挡区域的偶极子声源分布状况,图6给出了50 Hz、500 Hz、1000 Hz的车表面噪声源分布。

(a) 50 Hz (b) 500 Hz

(a) 50 Hz (b) 500 Hz (c) 100 Hz

(c) 100 Hz

Figure 6. Dipole source distribution in car body and windshield area

图6. 车体与风挡区域偶极子声源分布

由偶极子声源分布图可得出以下结论:

1) 偶极子声源的强度随着频率的升高而下降,最大声压级从50 Hz频率下的151 dB,降低到了1000 Hz频率下的121 dB。

2) 由于风挡区域与车体连接存在不平滑的过渡,风挡区域对气流的扰动较大,形成较大的表面脉动压力,所以较强表面偶极子声源主要分布在风挡区域。

2.4. 仿真结果有效性验证

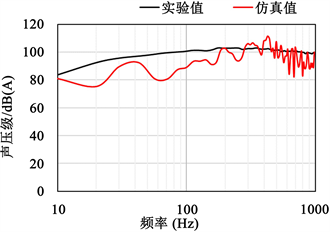

为了判断流体仿真的有效性,在风挡侧边洞口处取若干个监测点,将各监测点的声压级频谱进行平均,同试验测得风挡洞口的声压级频谱进行对比,如图7。

Figure 7. Comparison between simulation results and test results

图7. 仿真结果与试验结果对比

由图7结果可知,仿真得到的风挡洞口处声压级频谱可以反映真实情况,验证了流场仿真模型的有效性。

3. 端墙附吸声材料的降噪效果

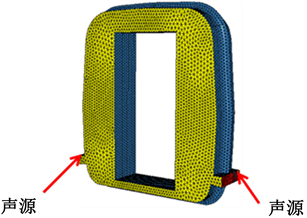

3.1. 模型的建立

由于风挡洞口的强烈气流扰动与声测传播,造成内外风挡之间产生强烈的空腔噪声。目前空腔内的列车端墙大多是刚性壁面,声音在内部几乎是处于全反射状态,在空腔内形成强烈的混响声场。本部分探究在列车端墙添加吸声材料后腔内的噪声控制效果。以内外风挡之间的声腔作为研究对象,建立了如图8所示的对称声腔有限元模型,声学网格大小按照公式

(1)

式中L为单元长度,c为声速,fmax为声学求解的最高频率。带入数据计算可得声学网格尺寸约为57 mm。

Figure 8. Finite element model for acoustic cavity analysis

图8. 声腔分析有限元模型

3.2. 噪声控制效果分析

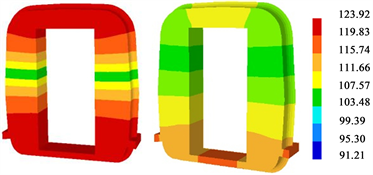

在两侧对称的风挡洞口的位置施加试验测得声源,进行声学响应计算。探究在端墙添加吸声材料后的腔内降噪效果,将传播介质设置为空气,在图8所示黄色端墙位置添加平均吸声系数为0.6的吸声材料,其余声腔壁面平均吸声系数设为0.08,对比吸声前后的降噪效果,得到吸声前后的声压级云图如图9所示。左侧为吸声前云图,右侧为吸声后云图。

由吸声前后的声压级云图可以得出结论:吸声材料改变了声腔内部声压级分布,声腔内部分区域声压级降低效果明显,这种现象在端墙表面附近表现更为明显。

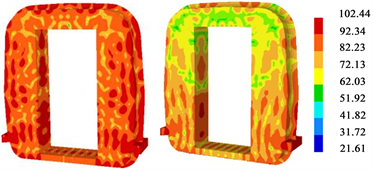

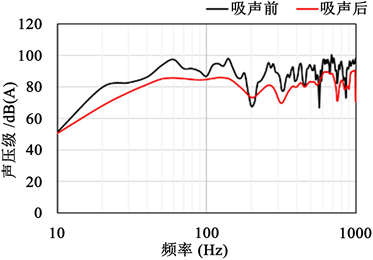

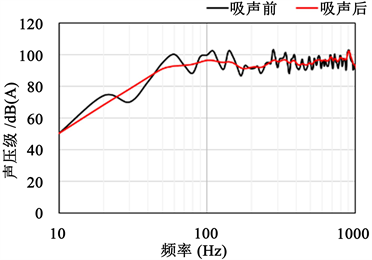

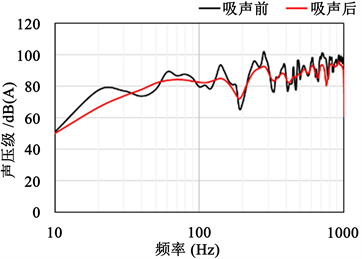

为了定量分析在端墙添加吸声材料后腔内的降噪效果,在声腔内取四个监测点,分别命名为上部、下部、侧边①以及侧边②,4个监测点都紧贴内风挡外壁面,如图10所示,各点吸声前后的声压级频谱曲线,如图11所示。

由吸声前后各监测点的声压级频谱对比可得,吸声后各监测点处的声压级在大部分频带内都有所下降,某些频率下降幅度到了10 dB以上。

表2给出了外端墙附加吸声材料前后声腔内监测点噪声A计权总声压级的值及差值。

由表2可知:声腔内各监测点的A计权总声压级均有下降,上部降噪效果最为明显,下降了10 dB,下部降低1.4 dB,侧边降低5~6 dB,由此可知,在列车端墙添加吸声材料对降低内外风挡之间腔内的噪声有较大作用。

(a) 50 Hz

(a) 50 Hz  (b) 500 Hz

(b) 500 Hz  (c) 1000 Hz

(c) 1000 Hz

Figure 9. Comparison of noise control effects with the form of cloud atlas

图9. 噪声控制效果对比声压级云图

(a) 上部监测点

(a) 上部监测点  (b) 下部监测点

(b) 下部监测点  (c) 侧边①监测点

(c) 侧边①监测点  (d) 侧边②监测点

(d) 侧边②监测点

Figure 11. Comparison of noise control effects with the form of spectrum

图11. 噪声控制效果频谱对比

Table 2. Results of sound pressure level at monitoring points

表2. 各监测点声压级计算结果

4. 结论

本文通过实车试验,明确了高速列车车厢连接部位车内外的噪声状况,采集了内外风挡之间声腔以及风挡洞口处的声音数据,为仿真分析提供了数据基础。本文提出了两种风挡声腔的噪声控制方法,通过仿真分析,均有不错的噪声控制效果。本文得出的主要结论有:

1) 风挡区域为列车主要的噪声源,由于风挡与车体连接不平顺,导致列车表面的强偶极子声源主要分布在风挡区域,通过傅里叶变换可得,偶极子声源的强度随着频率的升高而减小,且下降幅度较大,从频谱来看,最大声压级从50 Hz频率下的151 dB,降低到了1000 Hz频率下的121 dB。

2) 在列车端墙附加平均吸声系数为0.6的吸声材料后,内外风挡之间的声腔声压级得以降低,附加吸声材料的端墙区域降噪效果明显,声腔不同位置降噪效果不一致,上部降噪效果最为明显,下降了10 dB,下部降低1.4 dB,侧边降低5~6 dB。

基金项目

中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划-P2021J003-CR450动车组关键技术指标深化研究。