摘 要

分析揭示不同斑块景观尺度下的强化土地科学利用景观格局尺度效应对于强化县域单元土地的科学利用景观具有一定的客观现实意义和科学理论的应用价值。以江苏省扬州市广陵区为代表的案例,以县域单元土地科学利用景观调查的数据为基础,运用斑块景观的格局尺度指数和GIS,通过计算和改变斑块空间利用幅度,探讨了类型和斑块景观形状水平下的强化土地科学利用景观格局和空间利用尺度的效应。分析研究的结果表明:1) 随着利用幅度的扩大,类型和水平上,斑块的数量、景观的形状类型指数逐步明显增加,斑块形状类型的百分比随机发生变化,斑块的密度随机变化呈明显的局部幅度变化效应,交通运输建设用地、城镇村及工矿建设用地、水域及其他水利基础设施等非农业用地对空间尺度变化的响应则相对微弱;在斑块景观类型水平上,香农的多样性、聚集指数逐步明显增加,香农均匀性渐趋明显减少,各斑块景观形状指数对空间幅度变化的响应均不敏感。2) 1:1万平方米的比例尺时科学利用幅度变化效应的转折点一般位于10 km × 10 km处。分析研究的结果对于类型和县域单元斑块景观科学利用格局尺度效应分析量化的研究提供了参考。

关键词 :土地利用,景观格局,尺度效应,广陵区

Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

土地利用规划是自然生态学和人类文明的重要组成载体,其中的生态保护价值正日益地受到自然界和人们的高度重视 [1] 。其中景观保护格局利用指数是对土地保护和利用规划生态效应的一种综合表现和反应,有着较为典型的土地空间异质性 [2] 和土地空间尺度依赖性 [3] [4] ,景观保护格局利用指数是分析土地保护和利用规划生态效应中异质性表征的重要指标,也已经成为生态学研究的一个理论热点 [5] 。因此,运用对景观保护的格局和利用指数分析的尺度对研究土地保护和利用规划景观保护格局的异质性和利用管理方式、结构,可为制定土地保护和利用规划中发挥和强化土地生态保护的作用提供理论指导。

尺度和效应是指观测或研究的景观物体或过程的时空持续范围与其分辨单位 [6] 。空间尺度往往以粒度和间隔幅度两种的形式加以表达,其中,幅度一般是指观测或研究的对象在景观空间或过程时间上的持续范围或间隔的长度 [7] [8] 。空间尺度和效应一般可能在以下3种的情况下发生:仅同时改变景观幅度、仅同时改变景观粒度或过程间隔、同时改变幅度和粒度 [9] 。国内外许多专家学者就我国的土地利用和景观指数格局的空间分辨率尺度和效应已开始做了深入探讨,认为景观空间尺度分辨率的大小 [10] - [15] 和景观研究区域的景观空间分辨率范围 [16] [17] [18] 对于景观的尺度和指数均有着重要的影响,并有学者认为应用在空间尺度统计指数分析法研究中的半方差指数分析法、尺度方差指数分析法、空隙度指数分析法和空间小波方差分析法以及景观分维指数分析法等具有很大的研究应用和潜力 [9] [19] ,可广泛应用于优化的土地综合利用和建筑结构。但大多研究仍将重点停留在景观空间变化尺度对某一时点上的影响对景观空间尺度格局的影响,鲜有大量动态的景观格局对尺度变化效应进行分析的案例 [10] ,且粒度变化效应影响的景观尺度研究更是受到广泛关注,幅度变化效应影响的景观尺度研究则较为少见,但都充分证明了景观空间尺度分辨率的大小和空间尺度研究时点某一区域的景观空间尺度研究范围对整体的景观尺度变化效应均有明显的影响,缺乏对景观格局幅度变化效应的正确理解 [20] 。

扬州市广陵区地处于江苏省中部,是连接南京都市圈和毗邻上海长江经济圈的重要节点和中心城市,又是重要的历史和文化名城,该区域生态旅游景观资源丰富、社会政治经济的活动频繁、人为的干扰强烈,景观生态文化特征明显,以其为主要研究的区域来探讨土地利用生态景观的效应,具有较强的客观现实意义和重要的指导参考作用。因此,研究从土地利用数据的可取性、地域的景观可代表性和具有独个性的景观可示范性三个角度出发,选取江苏省扬州市广陵区为主要研究的对象,选取共7个土地利用景观格局指数以深入探讨不同的幅度条件下土地利用区域内扬州市土地利用生态景观格局的变化,旨在分析和揭示景观变化幅度对土地利用景观格局的直接影响,为在不同的尺度条件下科学地进行景观和格局的研究提供了理论和实践参考,也为政府科学地编制扬州市土地利用的规划和决策提供了依据。

2. 数据来源与方法

2.1. 数据来源与预处理

采用了土地开发利用现状地图数据分析模型作为土地利用数据源,能避免了土地利用数据分类的不确定性,保障了图形分布空间的位置以及图形面积的准确性和精度,提高了景观建筑格局土地利用分析的数据准确度及其有效性 [21] 。为了提供研究的便利,研究数据部分参照了前人的做法 [22] [23] [24] ,利用arcgis10.1对地类数据进行了合并和分类处理,包括以下8种地类(表1)。

Table 1. Changes of Land Use Types in Guangling District from 2010 to 2015

表1. 2010~2015年广陵区土地利用类型变化统计

2.2. 研究方法

2.2.1. 景观指数选取与计算

景观指数的计算包含:斑块水平、斑块类型水平和景观水平3种类型,本文依据前人研究并结合地区特点,在斑块类型和景观水平上对景观格局指数进行选取 [25] [26] ,斑块类型水平上景观指数包括:斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、景观形状指数(LSI)、斑块类型百分比(PLAND);景观水平上景观指数:香农多样性指数(SHDI)、香农均匀性指数(SHEI)、聚合指数(AI)。景观指数的计算采用Fragstats4.2,数理统计借助Excel 2016、SPSS 19.0计算不同空间尺度下的景观指数及其效应, 各景观指数的表达式及生态学意义参见李明涛等的研究。

2.2.2. 空间尺度效应分析

空间的幅度变化效应,通过空间幅度的变化原理来预测和分析景观格局的空间尺度变化效应,保持粒度(20 m × 20 m)的不变,使景观研究区域范围发生变化,借助GIS空间分析的功能,以研究景观区域的几何物理学中心为研究中心,从而建立以1 km为基准步长范围覆盖景观全域的多环景观缓冲区 [16] [18] [27] (参见图1),最小的幅度指数值为1 km × 1 km,最大的幅度为20 km × 20 km。总体景观指数的尺度变化效应的分析借助总体景观变化指数的尺度变化效应形成一条曲线,曲线是以不同的尺度为一个横轴,以该尺度条件下对应的总体景观变化指数值的尺度为一个纵轴进行建立的 [13] 。各样本的变异系数cv分别反映了总体样本中各景观样本数据之间的尺度离散变异程度和平均变异的程度,可以直观地反映总体景观变化程度指数对各样本尺度变化的敏感性。cv值越大,表明总体景观指数对各样本的尺度变化的敏感性越强;cv值越小,表明总体景观变化程度指数对各样本尺度变化的敏感性越弱 [28] [29] [30] 。将尺度敏感性的程度指数分为三类:cv ≤ 10% (弱敏感性)、10% ≤ cv ≥ 100% (中等程度敏感性)和0% ≤ cv ≥ 100% (强敏感性) [31] [32] [33] 。

Figure 1. Landscape ecograph of study area and generation of different exents

图1. 研究区景观生态图及不同幅度景观图的生成

3. 结果与分析

3.1. 土地利用格局空间幅度效应分析

3.1.1. 斑块水平上土地利用格局变化的幅度效应

各土地利用类型的景观响应率指数呈现幅效应 [14] ,不同的土地利用类型对景观幅度的响应程度之间具有明显差异性(参见图2、表2)。

Figure 2. Effects of spatial amplitude size on different land use landscape changed with time

图2. 不同土地利用类型随时间变化的空间幅度效应

Table 2. Variation coefficient of landscape index for different land use types 2010-2015 (%)

表2. 2010~2015年不同土地利用类型景观指数的变异系数(%)

1) 综合利用斑块土地数量尺度效应具有明显的土地利用尺度效应,根据土地利用曲线的变化效应特征,将斑块土地数量的综合利用幅度效应分为3个幅度效应区间,1 km × 1 km至5 km × 5 km范围,不同的土地综合利用幅度类型的土地斑块尺度效应数量随土地利用幅度的增大而大幅增加,增幅最大的斑块分别是位于水域及其他水利设施交通运输用地及其他交通运输用地,林地、草地、其他土地尺度效应变化较平缓;5 km × 5 km至11 km × 11 km范围,不同的土地综合利用幅度类型的土地斑块数量随土地利用幅度的变大而小幅增长,增幅最大的仍然分别是水域及水利设施用地及其他交通运输设施用地;当幅度效应范围 > 11 km时,各水域及土地综合利用类型的幅度效应斑块土地数量的变化不明显,尺度效应逐渐明显减弱。与此同时,不同的水域及土地综合利用类型的土地斑块尺度效应数量的综合利用尺度效应随土地利用时间的变化也有所明显不同。其中草地、林地、耕地等的变异系数较大,而其他交通运输设施用地、水域及其他水利设施交通运输用地等的变异系数则相对较小(详见表2)。随着时间变化,不同土地利用类型的尺度变化敏感性总体变化不大,其中,耕地斑块数量的变异系数由2010年的59.21%下降至2015年的58.82%,而草地、城镇村及工矿用地、其他土地的尺度依赖性在增大但增幅微弱,分别由2010年的70.75%、57.65%、68.83%增大至2015年的71.79%、58.20%、59.71%。

2) 土地对斑块工业用地密度随幅度变化的尺度依赖性效应不显著,1 km × 1 km至5 km × 5 km的范围,城镇村及工矿用地和其他交通运输用地斑块的密度较大,随着斑块幅度的增大城镇村及工矿用地斑块对密度的增大而对交通运输用地斑块对密度的依赖性减小,除此之外的其他类型对土地综合利用的类型依赖性变化不大。2010~2015年,不同的土地综合利用类型的土地对斑块尺度依赖性的变化不大,变异系数最大的一部分是草地、林地,2015年其尺度变异系数的依赖性分别为41.48%、26.18%,而水域及其他水利基础设施用地和其他城镇村及工矿用地对斑块随幅度变化的依赖性偏小。

3) 敏感性景观指数和形状幅度效应指数曲线具有显著的敏感性幅度范围变化效应。根据曲线的景观变化幅度特征(参见图2),将景观形状指数的显著幅度范围效应变化分为2个较小的区间,1 km × 1 km可以扩展到9 km × 9 km的范围,不同的土地利用类型的景观形状指数都可以随幅度范围的增大而大幅增加,当景观指数幅度的范围增大 > 9 km × 9 km后,不同的土地利用类型的敏感性景观形状指数的变化效应曲线逐渐的趋缓,幅度范围变化效应逐渐的减小。不同的土地利用类型敏感性景观的形状效应指数对于幅度范围变化的景观敏感性依赖度存在着较大的差异,其中草地、林地、园地的景观变异系数较大,呈现了较强的敏感性和幅度效应依赖性,而其他利用地类的对于变化幅度的敏感程度变化效应具有一定的差异和相似性。2010~2015年间,总体而言,各土地利用类型的敏感性景观指数和形状幅度效应指数的变化较小,其中森林草地、其他利用土地的景观变异系数有小幅度的增大,分别由2010年的55.17%、39.44%增大至2015年的56.33%、40.25%。

4) 土地开发斑块利用类型的百分比斑块类型具有强烈的依赖性和幅度变化效应,且不同的土地开发利用斑块类型对土地随幅度变化的影响和依赖程度也不一。1 km × 1 km到5 km × 5 km范围,不同的土地利用类型的幅度效应差异是最大的,耕地、水域及水利设施用地斑块类型比指数随幅度增大而减小,城镇村及工矿用地则处于波动状态,1 km × 1 km到3 km × 3 km范围斑块类型比指数急剧减小,>3 km × 3 km后又呈增大趋势;当幅度范围大于15 km × 15 km后,各土地利用类型的幅度效应逐渐消失。2010年至2015年不同土地利用类型对幅度的依赖性变化也较大,耕地对幅度变化的敏感程度在增大,由2010年的6.83%增大至2015年的7.91%,而诸如草地、林地、其他土地、园地等幅度效应则随着年份增长而减小,分别由2010年的143.82%、40.95%、35.80%、23.04%减少至2015年的42.58%、29.45%、32.23%、21.97%。

总而言之,景观指数随幅度的变化响应特征不仅与研究区景观的组分、格局等因素有关,也与景观指数本身所需要着重采集和捕捉的景观信息有关 [14] 。草地、林地、园地的景观幅度变异系数相对较大,对景观幅度变化的响应和依赖程度也最大,同时,水域及其他水利工程基础设施用地、交通运输基础设施用地、耕地和其他城镇村及工矿建设用地的各区域景观幅度变异指数相对较大,说明这些土地综合利用的类型适合作为区域景观类型的优势在于观类型广陵区的特点也较为突出,不仅其斑块的数量多且可以在空间上集中遍布于整个研究区内,而且其草地、林地、园地的斑块非常破碎、零散,呈现随机分布的状态,这也是由于观类型的广陵区主要处于我国扬州沿江沿湖的丘陵地区,地势平坦,适合于农业生产和耕作,而林地、草地、园地分布较少且零散。

3.1.2. 景观水平上土地利用格局变化的幅度效应

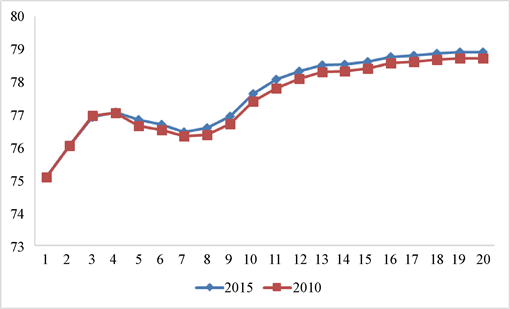

三种景观指数具有显著的尺度效应,根据各指数的变化特征,分为3个区间(图3、表3):1 km × 1 km~3 km × 3 km范围,香农多样性、聚集指数随尺度增加而增加,香农均匀度随尺度增加而急剧减小;3 km × 3 km~9 km × 9 km范围,香农多样性及香农均匀度都呈现了随尺度增加迅速上升的趋势,而聚集指数随尺度增加总体上在缓慢下降;>9 km × 9 km范围后,各指数的尺度效应逐渐消失,曲线变化平缓。各指数的变异系数均不大,最大的为香农多样性,2010~2015其变异系数分别为4.87%、4.92%,最小的而聚集指数,2010年、2015年分别仅为1.41%、1.48%,这表明研究区幅度变化对不同的土地利用类型的丰富度、破碎化程度影响不大,总体上各土地类型斑块在研究区范围内均有分布 [14] 。

香农多样性

香农多样性  香农均匀性

香农均匀性 聚集指数

聚集指数

Figure 3. Extent effect of landscape level indices

图3. 景观水平指数的幅度效应

Table 3. Extent changes of landscape level indices

表3. 景观水平指数的尺度变化

3.2. 土地利用格局空间尺度效应分析

研究尺度将影响土地利用类型的空间分布、平均斑块大小和各异向性显著程度 [7] 。针对不同的样区范围大小和研究目的应选取合适的分析尺度,尺度过于精细不易于把握整体规律,尺度过大也会难以提取细节信息。土地利用格局变化的空间尺度效应取决于选取的尺度与研究现象的特征尺度,当设定的尺度小于或接近于土地利用格局的特征尺度,所反映的尺度效应会较为强烈。

幅度的增大效应是各地区不断扩大土地样区综合利用范围的一个连续过程,期间土地综合利用类型的斑块密度和数量也会不断的增多,形状愈趋复杂,土地综合利用类型的斑块种类增多,空间异质性不断的加大。水域及其他水利基础设施工程用地、交通运输设施用地、园地、城镇及工矿基础设施用地的景观斑块密度和数量、景观斑块形状密度指数与土地利用幅度扩大效应百分比存在明显的正相关和负对比关系,而其景观斑块的密度与土地斑块综合利用类型的百分比相对较为的复杂多变(图2)。幅度超过10 km × 10 km后,景观格局参数的变化规律趋于一致。徐丽华在分析上海市城市土地利用时认为12 km × 24 km的幅度较为合适,而刘媛媛在研究甘肃省永登县的土地利用格局时认为幅度设定可扩展至100 km × 100 km,在20 km与90 km左右存在特征尺度。土地利用格局变化存在幅度效应与申卫军、孔维静等学者的研究结论相似。

4. 结论

本课题研究在对景观格局变化指数的统计和测算分析基础上,以江苏省扬州市广陵区为主要研究的对象,采用空间幅度变化的计算方法分析了不同的空间和景观尺度下研究的区域内景观格局的组分、景观幅度和格局指数的变化规律和空间尺度变化效应。研究结果表明:

1) 随着土地利用空间尺度的变化和增加,各土地利用指数都表现出具有明显的土地利用空间尺度的效应,不同的斑块属于土地利用类型的斑块类型土地利用指数的空间尺度效应在不同的空间土地利用尺度上也可以表现出明显的差异性。

2) 在斑块的类型变化水平上:景观斑块的数量、景观的形状指数对幅度的变化比较敏感,斑块的类型变化百分比、斑块的密度对景观指数尺度变化的响应不敏感,林地、草地、园地等对斑块幅度的变化较为敏感,而公路及交通运输设施用地、城镇村及工矿设施用地、水域及其他水利工程设施用地对景观指数尺度变化的响应则相对微弱。景观斑块的指数可根据随尺度变化而增加的存在变化规律:逐步分为尺度增加型(斑块的数量、景观形状变化指数)、随机效应变化型(增加斑块的类型变化百分比)、局部增加尺度随机效应型(局部斑块形状密度)。

3) 景观水平上,各景观指数存在两种变化规律:逐步上升型(香农多样性、聚集指数)、逐步下降型(香农均匀性),各景观指数对幅度变化的响应均不敏感。

景观格局的尺度指数分析具有明显的水平尺度变化效应,本文从幅度分析了不同时点土地资源综合利用中的景观格局动态变化的水平尺度效应,但本研究主要是分析了垂直水平尺度上的作用影响景观格局动态变化,对于垂直水平尺度如何的作用影响景观的格局仍存在缺乏深入的探讨,进行景观尺度指数分析时,尺度指数动态变化的范围、空间数据的聚合分析方式、土地综合利用资源类型数据分类的方法、景观格局的指数分析算法都将可能会对结果分析产生较大的影响,由于研究时间尺度较短,因而造成对区域土地利用格局变化的动态过程分析仍有缺陷,未来将延长研究的时间尺度,进一步比较土地利用分类方法及探讨景观指数的选取等,同时深化对镇江、南京、扬州、无锡、苏州等多个地区的土地利用景观整体研究,对于探讨长三角地区土地利用景观格局总体特征将有更大现实意义,也可进一步探讨如何选择适宜的时空尺度。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。